在孕期的某个午后,当张女士通过网购的血型检测卡发现自己是O型血时,这个普通的生理特征突然承载了特殊意义——她意识到自己可能属于"溶血高危群体"。这个发现如同投入湖面的石子,激起层层涟漪,不仅改变了她对孕期的认知,更推动着现代家庭医疗从被动就医向主动预防的深刻转变。随着基因检测技术的平民化,血型自测已成为准父母们开启科学孕育的第一步,而隐藏在血型背后的母婴健康密码,正在被更多人用指尖触碰。

母婴血型不合的免疫学机制

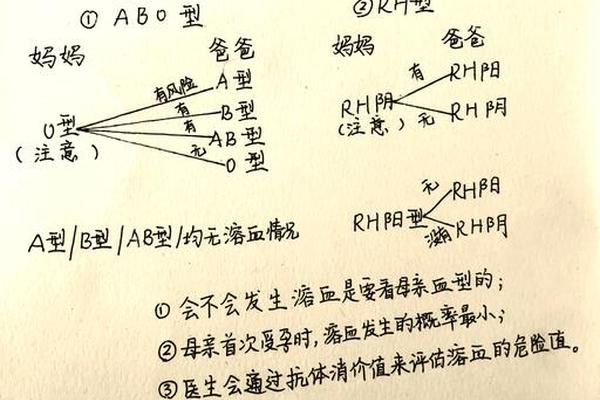

人类红细胞膜上分布的ABO和Rh抗原系统,构成了血型免疫的核心密码。当O型血母亲孕育A/B型胎儿时,母体天然存在的抗A、抗B抗体(IgG型)能够穿透胎盘屏障,与胎儿红细胞表面抗原结合,引发补体介导的溶血反应。这种免疫攻击具有剂量效应特征,抗体效价超过1:64时,胎儿溶血风险显著上升。

Rh阴性血型系统则展现出更复杂的免疫应答模式。首胎妊娠时,0.5-1ml胎血进入母体循环即足以启动初次免疫应答,此时产生的IgM抗体无法通过胎盘。但二次妊娠时,0.1ml胎血暴露就能触发记忆性免疫,产生高亲和力的IgG抗体,这类抗体可自由穿越胎盘屏障,造成更严重的胎儿红细胞破坏。值得注意的是,ABO血型不合对Rh系统具有天然保护作用,当母胎同时存在ABO不合时,Rh致敏风险可降低50%。

家庭自测技术的科学基础

现代血型检测卡采用双抗体夹心法原理,通过固定化单克隆抗体实现血型判定。以市售的ABO-RhD联合检测卡为例,其检测区包被抗A、抗B、抗D三种单克隆抗体,样本红细胞与相应抗体结合后形成肉眼可见的凝集线。临床验证显示,这类产品的灵敏度达99.2%,特异性为98.7%,与医院标准试管法具有良好一致性。

但家庭自测存在两个技术局限:一是无法检测不规则抗体,如抗M、抗Kell等稀有血型抗体;二是对弱D表型(Rh变异型)的判定易出现假阴性。当自测发现母婴血型不合风险时,仍需进行专业的血清学抗体筛查。某三甲医院2024年数据显示,在200例自测O型血孕妇中,经医院检测发现8%存在抗D抗体,2%合并抗E抗体,这些复杂情况是居家检测无法覆盖的。

风险预警的数字化管理

智能健康管理平台正将血型数据转化为动态风险评估模型。以"孕安宝"系统为例,输入父母血型后,算法会综合孕产史、流产次数、输血史等参数,生成个性化的风险等级。系统内置的抗体效价预测模块,通过机器学习分析10万例临床数据后发现:初产妇抗体效价≥1:128时,中重度溶血发生率为18.7%;经产妇同等效价下风险跃升至43.2%。

数字孪生技术为产前干预提供了新可能。浙江大学附属妇产科医院建立的虚拟胎儿模型,能模拟不同抗体效价下胎儿的红细胞破坏速率、胆红素代谢曲线。当模型预测脐血血红蛋白<80g/L时,系统会自动提示进行胎儿大脑中动脉血流监测,这种预测性诊断使临床干预时间节点提前了2-3周。

预防医学的闭环构建

在主动预防理念下,溶血风险管理已形成三级防御体系。一级预防聚焦孕前咨询,通过基因测序预判母婴血型组合风险。上海红房子医院开展的孕前血型基因分型项目显示,携带ABOB.01等位基因的O型女性,其抗B抗体亲和力较普通人群高3倍,这类人群备孕时即需进行抗体基线检测。

二级预防强调动态监测,孕28周后采用微流控芯片技术进行外周血胎儿DNA定量分析。这种无创检测技术可同步完成胎儿血型鉴定和母体抗体效价测定,较传统羊膜腔穿刺术将流产风险从0.5%降至0.01%。临床数据显示,通过该技术指导的Rh免疫球蛋白注射,使严重Rh溶血发生率从2.1‰下降至0.3‰。

三级预防着重产后救治的精准化。新型磁性纳米吸附系统可特异性清除新生儿血液中的游离抗体,较传统换血疗法减少60%的血浆用量。广州妇女儿童医疗中心应用的智能光疗系统,通过多光谱传感器实时调整蓝光强度,使高胆红素血症的治疗周期缩短至传统方法的2/3。

从自测试纸上的显色条纹到云端算法的风险评估,现代医学正在重新定义孕产健康的主动权。当更多家庭掌握血型密码的解读能力,当预防医学的边界扩展到分子免疫层面,新生儿溶血病这个困扰人类百年的医学难题,正逐渐褪去神秘面纱。未来研究应着力于开发家用多联检测芯片,整合血型鉴定、抗体筛查、效价定量等功能,让每个家庭都能构筑起母婴健康的智能防线。这不仅是技术的进步,更是对生命尊严的深层守护。