在中国传统文化中,痣相与风水一直是神秘学说的组成部分。古人认为,痣的位置、形状甚至颜色都暗含命运密码,既可预示福祸,也能反映性格与健康。随着现代科学的发展,关于“痣相是否关联风水”“其理论是否可信”的争议愈发激烈。本文将从文化渊源、科学验证、社会心理等多个角度,探讨这一话题的复杂性与现实意义。

一、传统文化中的痣相理论体系

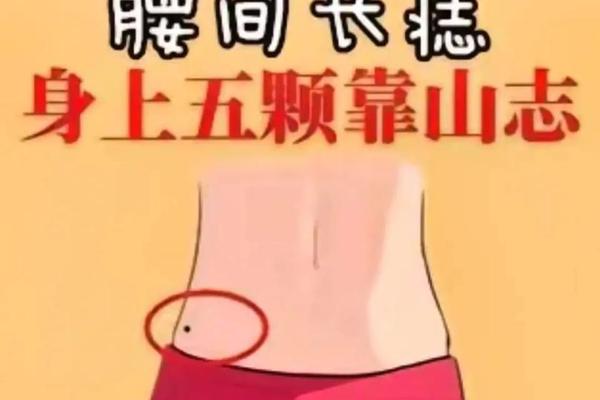

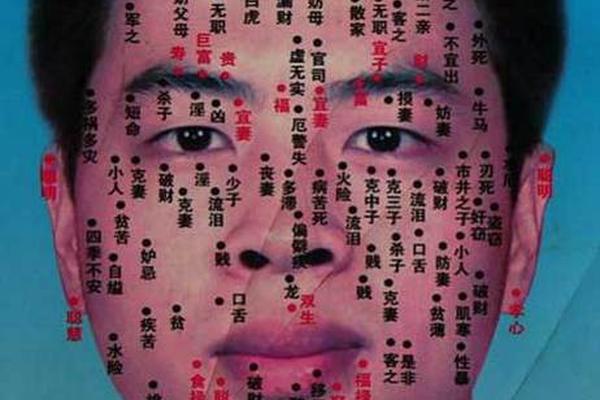

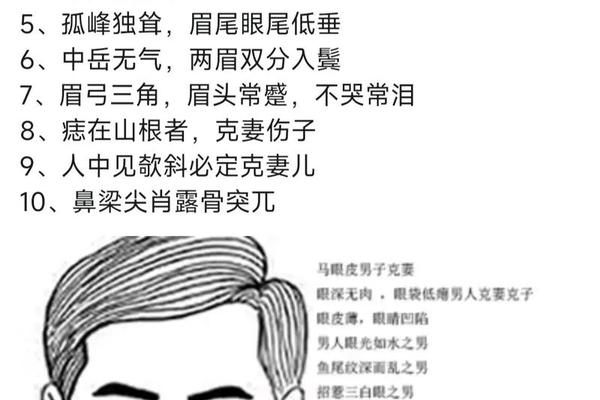

痣相学说在中国已有数千年历史,其理论基础与阴阳五行、经络学说深度融合。在《麻衣相法》等典籍中,痣被划分为“吉痣”与“凶痣”,例如头顶痣象征“逢凶化吉”,耳垂痣代表长寿福泽,而眼下痣则被认为易导致夫妻离散。这种分类不仅基于位置,还考量形态特征:凸起、圆润的痣多被视为吉兆,边缘不规则或色泽浑浊则预示不祥。

风水学进一步将痣相与空间能量关联。例如网页23提到,脖子后的“苦情痣”需通过调整家居风水布局化解,如在桃花位摆放鲜花以削弱情感波折。这种理论将人体视为微型宇宙,认为痣的位置对应特定能量场,通过外部环境干预可改变运势。部分现代玄学从业者甚至结合星座命理,发展出“痣相改运”服务,如网页76中用户描述的点痣改运案例。

二、科学视角下的痣相学说审视

现代医学研究表明,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的良性肿瘤,其形态主要由遗传和紫外线照射决定。美国黑色素瘤基金会指出,99%的痣不会癌变,但边缘模糊、颜色不均或快速变化的痣需警惕恶性可能。这与传统痣相学中“恶痣”的判断标准(如颜色灰暗、形状怪异)存在部分重叠,但医学关注点在于病理风险,而非命运预示。

针对痣相与性格、运势的关联性,学术界普遍持怀疑态度。网页48引用心理学实验指出,声称痣相预测准确的研究多存在样本偏差,例如将“手掌有痣者管理能力强”的结论,实际源于成功者更易被关注的心理投射。德国马普研究所的统计显示,不同文化对同一位置痣的解读差异巨大,例如印度相学认为鼻翼痣象征财富,而中国相学却视其为“漏财”标志,这种矛盾性削弱了理论的普适性。

三、社会心理学中的痣相认知机制

认知偏差是痣相学说得以延续的重要心理基础。根据“巴纳姆效应”,人们倾向于接受模糊而积极的人格描述。例如网页10提到“耳上痣主才华横溢”,这种宽泛定义可使80%以上人群产生共鸣。而“确认偏差”则促使人们选择性关注应验案例,忽略反例。例如网页76用户将事业挫折归因于“招小人痣”,却未考虑行业竞争加剧等客观因素。

从心理干预角度看,痣相学说可能产生“安慰剂效应”。网页23中提及用长发遮盖“苦情痣”以增强安全感,这种象征性行为可通过心理暗示改善情绪状态。但反之,过度迷信可能引发焦虑,如网页43所述“忌水痣”概念导致部分人群对游泳产生病态恐惧。韩国首尔大学的研究表明,接受点痣整形者中,32%因“改运”期待未能实现而出现抑郁倾向。

四、现代社会对痣相学说的重构

当代玄学从业者正尝试将传统痣相理论与现代科学嫁接。例如网页81提出“鼻翼痣对应乳腺痣”的体区映射理论,将中医经络与西医解剖学结合。部分美容机构推出“吉痣养护套餐”,声称通过激光微调痣形可激活“能量点”,这类服务虽缺乏实证,却迎合了都市人群的心理需求。

在文化传播层面,短视频平台通过算法强化了痣相学说的传播效率。博主常以“3秒自测富贵痣”等标题吸引流量,但内容多混杂传统文化片段与虚构案例。剑桥大学数字人类学研究显示,此类内容点赞者中,仅15%真正了解相学体系,更多人将其视为娱乐消遣。

五、理性认知与健康管理建议

医学界强调,痣的健康管理应优先于吉凶判断。ABCDE法则(不对称、边缘模糊、颜色不均、直径超6毫米、快速演变)是识别恶性痣的关键。例如网页32所述案例,一位厨师因长期忽略脚底痣的形态变化,最终延误黑色素瘤治疗。定期皮肤镜检测比痣相解读更具现实意义。

对传统文化的继承需秉持批判性思维。可以欣赏痣相学说中“相由心生”的哲学智慧,但应警惕其因果倒置的逻辑陷阱。哈佛大学文化研究项目建议,将痣相作为了解古代社会认知的窗口,而非指导生活的准则。例如研究唐代壁画中仕女眉间痣的演变,可揭示当时审美观念与阶层符号的互动。

痣相与风水的关联性,本质是传统文化对生命现象的诗意诠释。其在心理学层面的暗示作用、医学领域的风险提示,以及文化传承中的符号价值,构成多维度的现实意义。未来研究可深入探究三个方向:一是建立跨文化痣相数据库,分析其与社会结构的关联;二是量化研究心理暗示对痣相感知的影响强度;三是开发结合AI识别的皮肤健康监测工具,在科普中实现传统智慧与现代科学的对话。对于个体而言,既要尊重文化多样性,更需以科学态度守护生命健康。