在人类血型系统中,ABO血型不合引发的溶血现象是母婴健康领域的重要课题。当O型血母亲孕育A型血胎儿时,母体血液中的抗A抗体会通过胎盘攻击胎儿红细胞,引发新生儿溶血病(ABO-HDN)。这种免疫反应涉及复杂的抗原抗体作用机制,不仅影响着胎儿发育,更直接威胁新生儿生命健康。据统计,我国约80%的新生儿溶血症由ABO血型不合引起,其发病机理和预防策略已成为围产医学研究的核心方向。

一、母婴血型不合的免疫学机制

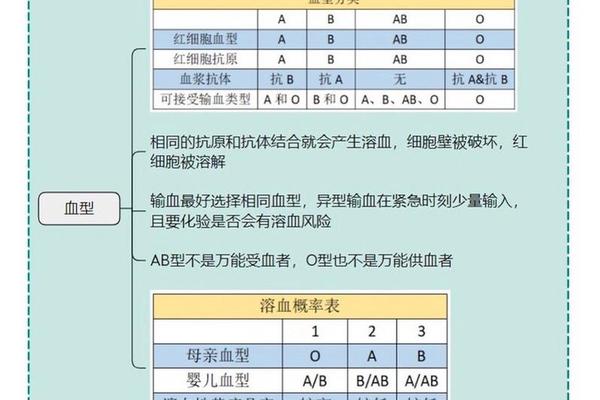

O型血个体天然携带抗A和抗B抗体,这些IgM类抗体通常无法通过胎盘屏障。但当母亲经历多次妊娠、输血或接触自然界类似抗原后,体内会产生IgG型免疫性抗体。这类抗体分子量小,可自由穿越胎盘进入胎儿循环系统,与胎儿红细胞表面的A抗原结合,形成抗原-抗体复合物,激活补体系统导致红细胞溶解。

在ABO血型系统中,A抗原的抗原性显著强于B抗原,因此母体O型与胎儿A型的组合更易引发溶血反应。研究发现,抗A抗体对胎儿红细胞的攻击强度是抗B抗体的1.5倍。这种免疫攻击不仅破坏红细胞膜结构,还释放大量血红蛋白,经肝脏代谢转化为间接胆红素,引发病理性黄疸和核黄疸风险。

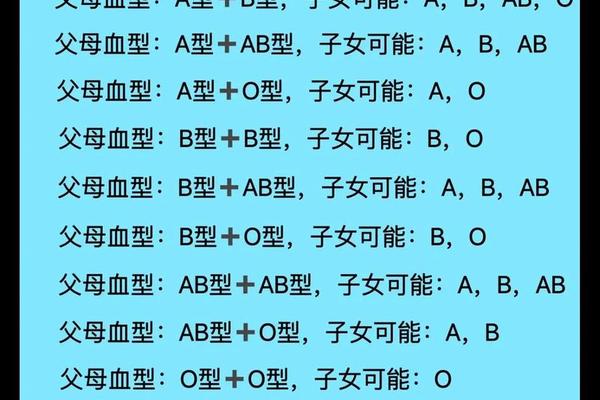

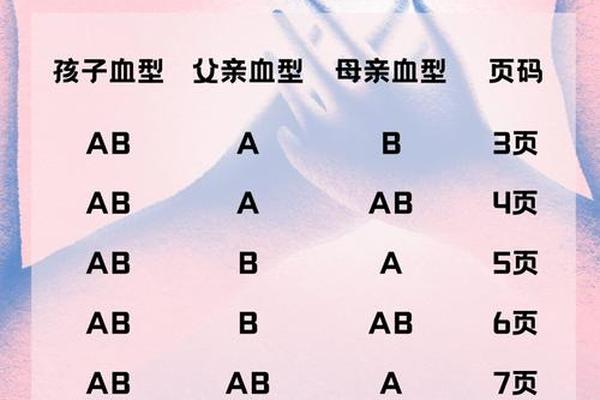

二、遗传学基础与血型传递规律

血型遗传遵循孟德尔定律,当O型(基因型OO)母亲与A型(基因型AA或AO)父亲结合时,胎儿有50%概率遗传A型血。此时母体抗A抗体与胎儿红细胞A抗原的相互作用成为溶血发生的必要条件。值得注意的是,并非所有血型不合妊娠都会导致溶血,这与抗体效价、胎盘通透性及胎儿代偿能力密切相关。

血型抗原的表达强度存在个体差异,A1亚型抗原的表达量是A2亚型的3-5倍,这解释了为何A1型胎儿溶血发生率更高。基因多态性还影响抗体产生强度,H抗原缺失的孟买型个体会出现ABO抗原弱表达,此类特殊血型组合的溶血风险显著降低。

三、病理生理过程及临床表现

溶血反应从妊娠中期开始累积损伤,母体抗体持续攻击导致胎儿代偿性造血,表现为肝脾肿大和外周血出现有核红细胞。严重病例会出现胎儿水肿综合征,超声可见皮肤增厚、胸腔积液及胎盘增厚达正常值的2倍以上。这种病理改变源于大量红细胞破坏引发的低蛋白血症和心功能衰竭。

新生儿娩出后,溶血进程进入急性期。由于肝脏代谢系统尚未成熟,间接胆红素以每天85μmol/L的速度上升,超出血脑屏障保护阈值时,将引发胆红素脑病。临床数据显示,ABO溶血患儿出生24小时内出现黄疸的比例达25%,其中10%需要紧急换血治疗。溶血性贫血呈渐进性发展,部分患儿在出生2-6周出现晚期贫血,血红蛋白可降至60g/L以下。

四、风险分层与临床管理策略

产前监测体系通过抗体效价评估风险等级。当孕16周时抗A效价≥1:64,或孕28周时≥1:128,提示需要干预。现代检测技术结合超声血流动力学评估,如胎儿大脑中动脉收缩期峰值流速>1.5倍中位数时,诊断严重贫血的敏感性达95%。对于高危孕妇,孕28周起每2周监测抗体动态变化,配合中药茵陈蒿汤调理,可使溶血发生率降低40%。

新生儿管理采用阶梯式治疗方案:胆红素<250μmol/L时使用蓝光照射,该疗法能使胆红素异构体排泄速度提升3倍;重症病例需换血治疗,采用O型洗涤红细胞与AB型血浆按2:1比例置换,可清除90%致敏抗体。近年来静脉注射丙种球蛋白(1g/kg)阻断Fc受体的新疗法,使换血需求减少了60%。

五、预防医学视角下的突破

Rh阴性母亲的预防模式为ABO溶血提供了新思路。虽然ABO系统缺乏类似Rh免疫球蛋白的特异性阻断剂,但孕前抗体筛查结合孕期血浆置换技术,可使抗体效价降低2-4个滴度。基因检测技术的进步使得无创产前诊断成为可能,通过母体外周血游离DNA分析胎儿血型,准确率达99%。这为高风险妊娠的早期干预提供了时间窗口。

未来研究聚焦于表位特异性抗体的开发,旨在中和特定抗原决定簇而不影响整体免疫功能。动物实验显示,纳米抗体片段可选择性阻断抗A抗体与抗原结合,为靶向治疗开辟新途径。干细胞移植重建胎儿造血系统、基因编辑技术修饰血型抗原等前沿方向,正在改写传统溶血病治疗范式。

母婴ABO血型不合引发的溶血反应,本质上是免疫系统对生命传承的特殊考验。从抗体产生的分子机制到临床管理的精准施策,现代医学已建立起多层次的防御体系。随着组学技术和生物制剂的突破,我们有理由相信,这种困扰人类百年的血型冲突终将被完全掌控。对于O型血孕妇而言,规范的产前筛查、动态的抗体监测以及新生儿期的及时干预,能将溶血风险控制在最低水平,让生命传承之路更加安全平稳。