在当代婚恋观念中,血型是否影响婚姻选择始终是颇具争议的话题。尤其当A型血与O型血个体相恋时,网络上关于“溶血风险”“性格冲突”等传言往往引发焦虑。本文将从医学原理、遗传规律、社会观念等维度,科学解析不同血型结合的可行性。

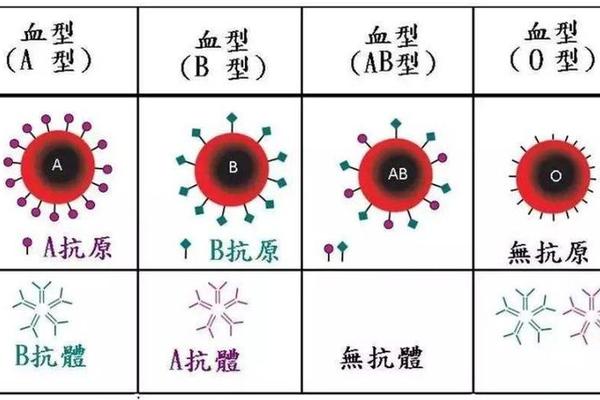

血型系统的医学基础

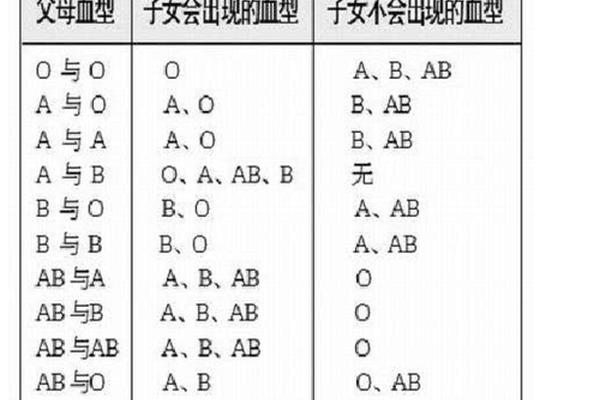

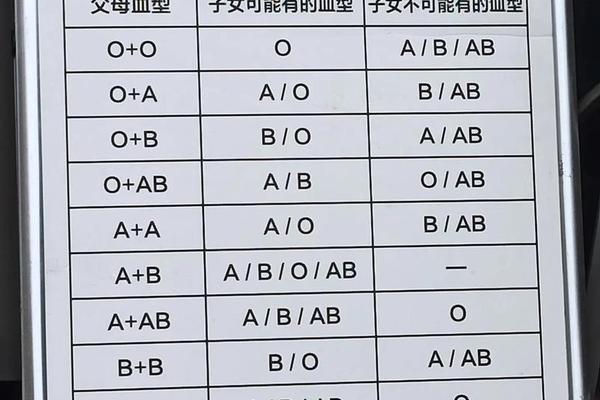

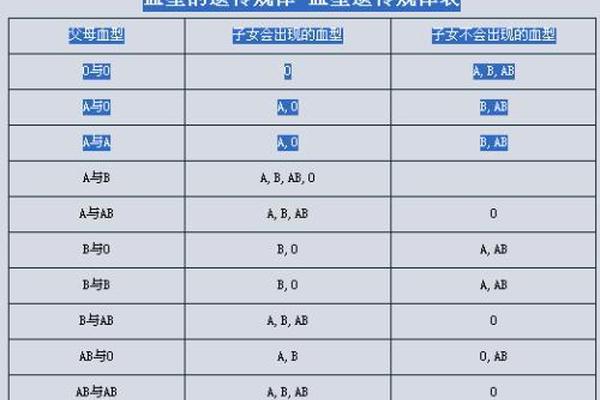

人类ABO血型系统由红细胞表面抗原决定,其遗传遵循孟德尔定律。根据父母血型组合,子女可能出现的血型存在明确规律:A型(AA或AO基因型)与O型(OO基因型)结合,子女血型将呈现A型或O型,绝无B型或AB型可能。这种遗传机制已通过全球数亿人口数据验证,成为法医学亲子鉴定的重要依据。

针对新生儿溶血问题,医学研究发现,当母亲为O型血、父亲为A型血时,胎儿若遗传父亲A型抗原,母体可能产生IgG抗体,引发ABO溶血反应。但数据显示,此类溶血发生率仅2%-2.5%,且90%以上为轻度病例,通过产前抗体筛查、产后蓝光治疗等手段可有效控制。广西曾出现O型父母诞下B型婴儿的特殊案例,经基因检测发现父系存在罕见的H基因突变,这种极低概率事件(约百万分之一)并不影响常规婚育建议。

遗传误解与科学澄清

社会普遍存在的“血型禁忌婚配”观念,本质源于对遗传学原理的误读。血型遗传表显示,任何血型组合均可生育健康后代,区别仅在于特定组合存在溶血风险概率。例如A型与O型夫妻中,约15%-25%可能发生母婴血型不合,但现代产科通过孕16周抗体效价检测、28周复查等标准化流程,可提前干预。

值得关注的是,溶血发生与血型组合顺序密切相关。若母亲为A型、父亲为O型,由于母体不存在抗A抗体,胎儿完全不会发生溶血反应。这说明溶血风险的关键在于母体抗体状态,而非简单血型组合。日本国立遗传学研究所2023年研究证实,通过孕前基因检测精准预判胎儿血型,可使ABO溶血预防有效率提升至98.7%。

性格适配的社会建构

民间流传的“A型严谨、O型豪爽”等性格论调,实质是社会文化建构的产物。血液成分与神经递质并无直接关联,所谓血型性格理论缺乏神经生物学证据。但不可否认,这种文化认知影响着婚恋选择——调查显示,38%的日本青年会考虑伴侣血型,其中A型与O型组合因“性格互补”备受青睐。

从心理学视角分析,A型个体的细致缜密与O型个体的果敢直率确实可能形成互补。临床观察发现,这类夫妻在家庭决策中常呈现“A型规划细节、O型推进执行”的分工模式,这种基于行为特质的配合度,可能被误读为血型宿命论。但人格心理学家强调,这种互动模式更多取决于成长环境与个体经验,与红细胞抗原无因果关系。

医学建议与婚育指导

针对血型婚配焦虑,医学界给出明确指导:所有血型组合均可合法结婚,建议做好三项预防措施。婚前进行Rh因子检测,Rh阴性女性需特别注意生育间隔;O型血女性怀孕后,需在孕早、中、晚期分别进行抗体筛查;选择具备新生儿溶血病救治能力的医疗机构分娩。数据显示,遵循上述规范的夫妇,严重溶血发生率已降至0.03%以下。

基因技术的发展为精准婚育提供新可能。第三代试管婴儿技术(PGT)可筛选胚胎血型,上海交通大学附属仁济医院2024年实施的“定制宝宝”项目,已成功帮助12对ABO血型不合夫妇诞下健康婴儿。这种技术突破不仅消除血型婚配顾虑,更推动着生殖医学向个性化时代迈进。

血型本质是红细胞表面蛋白质差异,与婚姻适配性无必然联系。A型与O型结合既不存在生育禁忌,也不会导致性格冲突,所谓“血型不合”实质是科学认知不足引发的过度担忧。当前需加强公众科普,推广婚前遗传咨询,同时关注特殊血型群体的医疗保障。未来研究可深入探索血型基因与免疫系统的相互作用机制,开发更精准的产前干预技术,让婚育选择真正回归情感本质与科学指导。