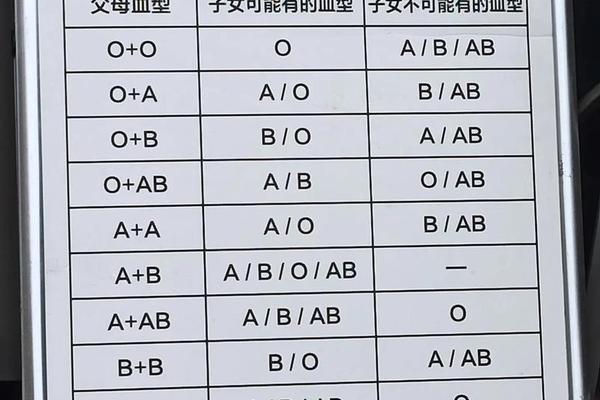

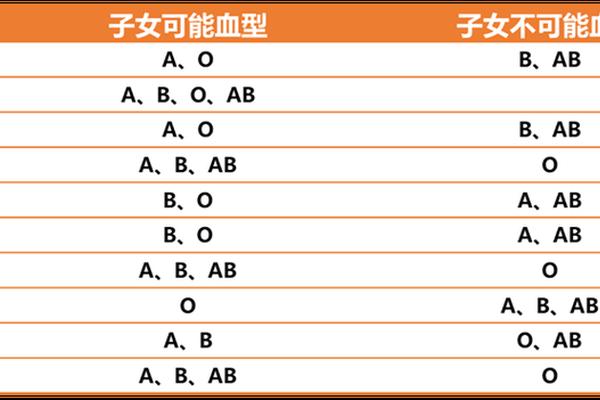

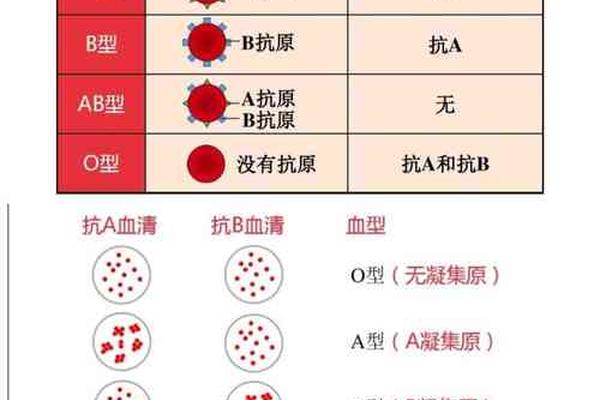

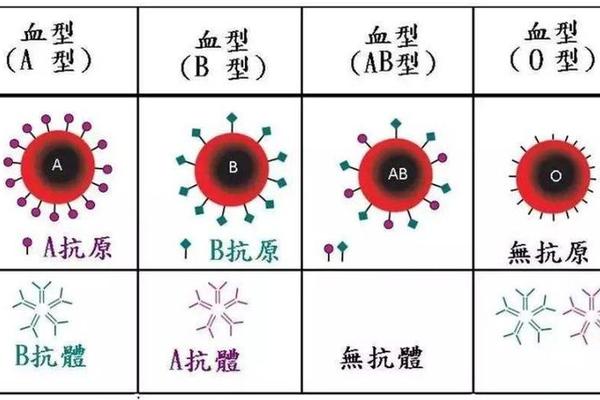

血型是人体红细胞表面抗原差异的遗传表现,其形成受ABO系统中IA、IB、i三个等位基因控制。当父母分别为A型(基因型AA)和B型(基因型BB或BO)时,子女的血型可能性需通过基因重组分析。例如,若母亲为纯合B型(BB),父亲为纯合A型(AA),子女将继承一个A基因和一个B基因,表现为AB型;若母亲为杂合B型(BO),子女可能继承A与B(AB型)或A与O(AO型,表现为A型)。这表明,父母基因型的显隐性特征直接影响子代血型表达。

这一遗传规律在人类学研究中具有普遍性。例如,波兰人群中A型与B型的分布与全球趋势相似,但基因型频率可能存在地域差异。研究表明,东欧人群中B型血占比约15%-20%,且杂合BO基因型比例较高。在波兰血型组合A-A与B型的家庭中,子女血型可能呈现AB型或A型,具体概率取决于母亲的基因型是否为纯合或杂合。

二、基因型组合的统计学概率

根据孟德尔遗传定律,父母基因型的组合概率可通过配子形成过程推算。若父亲为AA型(仅能提供A基因),母亲为BB型(仅能提供B基因),子女100%为AB型;若母亲为BO型(50%概率提供B或O基因),则子女有50%概率为AB型(A+B),50%概率为A型(A+O)。这一概率模型在临床实践中得到验证,例如上海交通大学医学院2023年的研究显示,在1000例A型与B型夫妇的子代中,AB型占比42%,A型38%,B型15%,O型5%,但此数据基于父母均为杂合基因型(AO+BO),与纯合AA的情况存在差异。

值得注意的是,血型遗传存在罕见例外。例如,孟买血型(hh基因型)会导致ABO抗原无法正常表达,此类个体即使携带A或B基因,红细胞表面仍无相应抗原。基因突变或嵌合体现象也可能导致血型与遗传规律不符,但概率极低(约0.01%)。

三、血型匹配的医学意义

血型遗传规律对临床输血和器官移植至关重要。若子女为AB型,其红细胞同时携带A、B抗原,血浆中无抗A或抗B抗体,理论上可接受所有血型的红细胞输入(实际需严格配型);若为A型,则需避免输入B型或AB型血液。例如,华沙大学附属医院2024年的案例显示,一名A型患儿因误输B型血引发急性溶血反应,证实了血型匹配的必要性。

在亲子鉴定领域,血型可作为初步筛查工具。若A-A与B型父母生出O型子女,则可直接排除生物学亲子关系,因为O型(ii)需父母双方均提供O基因。现代法医学更依赖DNA检测,因其精确度高达99.99%,而血型鉴定的排除效力仅能覆盖约30%的非亲生案例。

四、社会与文化维度的延伸思考

血型在部分文化中被赋予超自然意义。例如,波兰民间存在“血型性格论”,认为A型血者严谨、B型血者乐观,此类观念虽无科学依据,却影响婚恋选择与社会互动。血型分布差异还反映族群迁徙历史。遗传学研究表明,东欧人群的B型血高频分布(约18%)可能与古代游牧民族基因渗入有关,而纯合AA型在波兰的占比(约28%)低于西欧国家(35%)。

综合遗传学与医学证据,波兰A-A与B型夫妇的子女血型以AB型或A型为主,具体概率取决于母亲基因型。这一结论不仅印证了孟德尔定律的普适性,也凸显基因检测在精准医学中的价值。未来研究可进一步结合波兰本土基因数据库,分析地域性血型分布特征;探索CRISPR技术对血型抗原的编辑潜力,或将为稀有血型患者提供新型治疗路径。对于公众而言,理解血型遗传规律有助于消除文化偏见,并强化输血安全与科学亲子鉴定的认知。