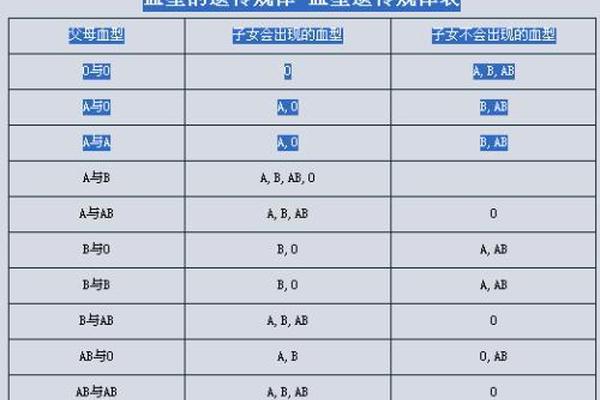

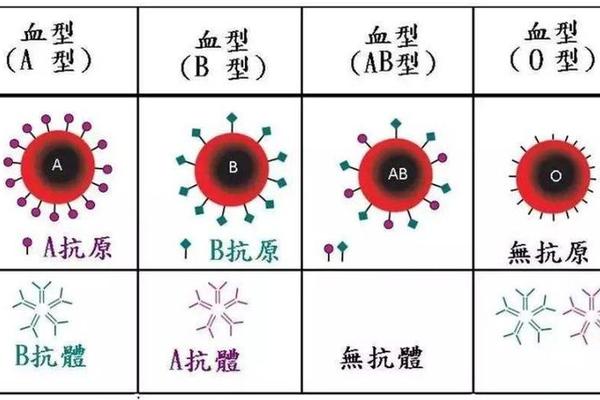

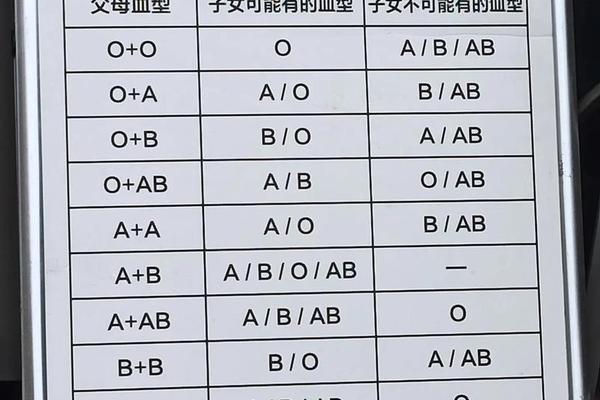

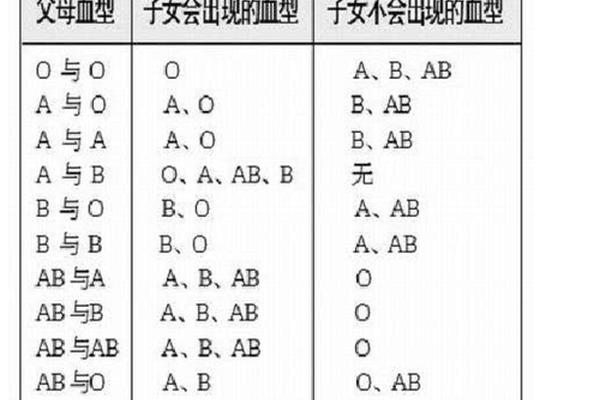

人类血型的遗传遵循ABO系统的显隐性规律,由父母双方各提供一个等位基因决定。A和B为显性基因,O为隐性基因。例如,A型血的基因型可能是AA或AO,B型血可能为BB或BO,而O型血的基因型只能是ii。当父母分别为A型(AO)和B型(BO)时,子女的血型可能为A型(AO)、B型(BO)、AB型(AB)或O型(ii),概率各占25%。但若父亲实际为O型(ii),母亲为B型(BO),则子女只能从父亲处获得i基因,从母亲处获得B或i基因,因此血型为B型(Bi)或O型(ii)。

值得注意的是,血型遗传存在例外情况。例如,若父母中一方为罕见的顺式AB型(即A和B基因位于同一条染色体上),则可能打破常规遗传规律,导致子女出现AB型或O型。孟买血型(缺乏H抗原)可能使携带A或B基因的个体被误判为O型,进而导致亲子血型“异常”。

父母血型组合的临床验证与案例

根据ABO血型遗传规律表,若父母分别为A型(AO)和B型(BO),其子女的血型分布应为A(25%)、B(25%)、AB(25%)和O(25%)。但当父亲实际为O型(ii)时,所有子女只能继承父亲的i基因,此时母亲基因型决定结果:若母亲为纯合B型(BB),子女必为B型(Bi);若母亲为杂合B型(BO),子女有50%概率为B型(Bi),50%为O型(ii)。

现实中曾出现父母均为B型却生出O型子女的案例,这与基因检测发现的隐性遗传有关。例如,2018年上海某医院接诊的案例显示,父母基因型均为BO,子女有25%概率继承两个i基因,表现为O型血。此类案例验证了遗传规律的复杂性,也说明血型判断需结合基因检测。

血型误判与亲子关系争议

血型误判可能由技术误差或特殊血型引起。例如,新生儿抗原发育不全可能导致临时性O型假象;白血病患者的基因突变也可能改变血型表达。孟买血型个体因缺乏H抗原,即便携带A或B基因,常规检测也会显示为O型,从而引发亲子关系质疑。2022年陕西发现的cis AB血型案例显示,这类特殊血型可通过基因测序揭示真实遗传信息。

针对血型引发的亲子争议,DNA鉴定是唯一科学依据。例如,2020年某家庭因父亲(A型)与母亲(B型)生出O型子女产生矛盾,经STR基因位点检测确认生物学亲子关系,最终发现母亲携带罕见的顺式AB基因。此类案例提示,血型仅能作为初步筛查工具,不可替代分子生物学检测。

社会认知误区与科学传播建议

公众对血型遗传存在两大误区:一是认为“O型万能输血”可随意使用,实则异型输血仍需严格配型;二是将血型与性格、命运等伪科学关联。事实上,血型仅反映红细胞抗原类型,与免疫特性相关,无证据支持其影响心理特质。“滴血认亲”等传统方法缺乏科学依据,明代《洗冤录》记载的案例已通过现代实验证伪——不同血型血液在体外可能因温度、酸碱度变化而出现凝集假象。

为提升科学认知,建议从三方面加强传播:第一,医疗机构需在产前检查中普及血型遗传知识,减少家庭误解;第二,教育系统应将遗传学纳入中学课程,通过孟德尔豌豆实验等案例深化理解;第三,媒体需规范报道,避免渲染“熊猫血恐慌”或“血型决定论”等误导性内容。

血型遗传是复杂的生物学现象,既遵循孟德尔定律,又受基因突变、特殊血型等因素影响。父母为A型与B型的组合可能生出任何血型子女,而父亲为O型、母亲为B型时,子女仅可能为B型或O型。特殊案例的存在凸显了基因检测的必要性,也提醒我们科学认知需不断更新。

未来研究可聚焦两方面:一是建立更完善的血型基因数据库,尤其收录cis AB、孟买型等罕见血型信息;二是开发快速基因分型技术,将血型检测精度从抗原层面提升至核苷酸水平。通过科学普及与技术革新,人类对血型遗传的理解将更趋全面,社会争议也将随之消解。