血液中流淌的ABO抗原,不仅是输血配型的依据,更成为医学界探索疾病与寿命关联的突破口。近年来,“A型血普遍短寿”的说法频繁出现于媒体报道,甚至被部分研究数据所佐证。例如,美国一项60万人的研究发现,A型血人群60岁前中风风险比其他血型高16%,而台湾地区统计显示其平均寿命为76岁,低于B型和O型。另一项针对长春90岁以上老人的研究却发现A型血占比显著增加,直接挑战了“短寿论”的普适性。这种矛盾揭示了一个核心问题:血型与寿命的关系究竟是先天宿命,还是多重因素交织的复杂结果?

疾病风险的生物学关联

A型血与特定疾病的高风险性,是“短寿论”的重要依据。多项研究表明,A型血人群的凝血功能异常可能与基因表达有关。马里兰大学的研究发现,A型血携带的ABO基因区域与早发型中风相关,其血浆中VIII-vWF因子水平比O型血高25%,而该因子过量会引发血栓。A型血总胆固醇和低密度脂蛋白水平显著高于其他血型,导致冠心病检出率高达57.1%,这一数据在中国阜外医院的临床研究中得到验证。

代谢类疾病的倾向性进一步加剧健康危机。上海交通大学25年追踪研究显示,A型血人群患胃癌和癌的风险分别比O型血高20%和19%,这与幽门螺杆菌感染的易感性密切相关。法国科学家在《糖尿病学》上的研究则指出,A型血虽非糖尿病直接诱因,但其胰岛素抵抗指数普遍偏高。这些生物学机制共同编织成A型血人群的健康风险网络。

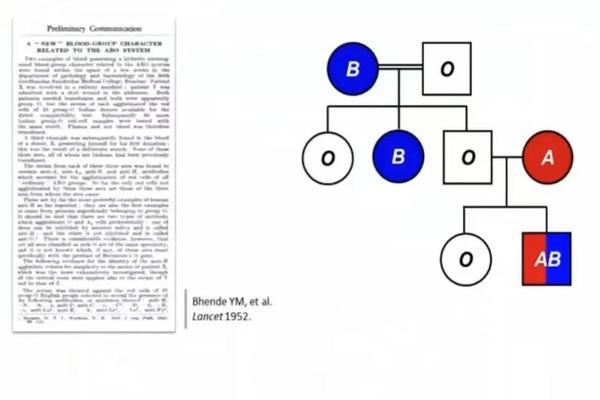

遗传机制的争议与地域差异

ABO基因的多态性分布呈现出显著的地域特征,这为寿命差异提供了新的解释维度。中国长春地区长寿老人中A型血比例高达32.8%,而新疆维吾尔族百岁老人则以B型血为主。这种矛盾可能与基因与环境交互作用有关:东亚人群中A型血抗原与特定HLA基因型的连锁,可能在某些地区形成抗病优势。日本学者发现,A型血抗原表面的糖链结构能抑制特定病毒受体结合,这在传染病高发区域可能转化为生存优势。

遗传学研究还揭示了血型抗原的“多效性”。ABO基因不仅决定红细胞表面抗原,还影响肠道菌群构成。美国自然疗法专家彼得·德达莫提出的“血型饮食理论”认为,A型血祖先的农耕历史使其更适应植物性饮食,这种进化遗产可能通过表观遗传机制影响现代人的代谢效率。虽然该理论尚未被主流医学完全认可,但为理解血型与健康的时空差异提供了新视角。

社会行为模式的隐形影响

性格特征与健康行为的关联不容忽视。心理学研究显示,A型血人群普遍具有追求完美、谨小慎微的特质,这种性格虽有利于规避风险,却可能引发慢性压力。哈佛大学公共卫生学院发现,A型血人群在面对职业压力时,皮质醇水平升幅比其他血型高18%,长期处于这种状态将加速端粒缩短,直接影响细胞衰老进程。

生活方式选择上的差异同样关键。统计显示,A型血人群定期体检率比其他血型高23%,这有利于早期疾病筛查;但其运动频率却低于O型血人群15%。台湾学者在分析20万例死亡病例时发现,A型血人群因久坐导致的静脉栓塞死亡率显著偏高。这些行为模式与生物学风险的叠加,构成了复杂的健康动态模型。

超越血型的健康管理哲学

当我们将视线投向更广阔的影响因素,血型的决定性作用逐渐弱化。世界卫生组织明确指出,生活方式对寿命的影响权重达60%,远超遗传因素的15%。瑞典百岁老人队列研究显示,坚持地中海饮食的A型血个体,其心血管疾病发生率比不健康饮食的O型血人群低34%。这印证了哈佛大学胡丙长教授的研究结论:50岁后坚持适量运动、控制体重等5项健康习惯,可使无病生存期延长10年。

精准医学的发展为个体化健康管理提供新工具。基于血型特征的风险预警系统已在日本部分医疗机构应用,通过检测ABO基因单核苷酸多态性(SNP),为A型血人群定制抗凝治疗方案。中国学者则尝试将血型数据纳入人工智能疾病预测模型,使胃癌早期筛查准确率提升12%。这些技术进步正在重塑“血型决定论”的医学认知框架。

解开生命密码的多维钥匙

综合现有证据,A型血与寿命的关系呈现明显的条件依赖性。其生物学风险需结合地域基因库、个体行为模式及社会环境共同解读。那些打破“短寿魔咒”的A型血百岁老人,正是通过积极健康管理实现了基因劣势的逆转。未来研究应深入探索ABO基因与其他遗传标记的交互作用,同时开展跨文化队列追踪,建立动态风险评估模型。毕竟,血液中流淌的不只是抗原类型,更是人类对抗疾病、追求长生的智慧结晶。