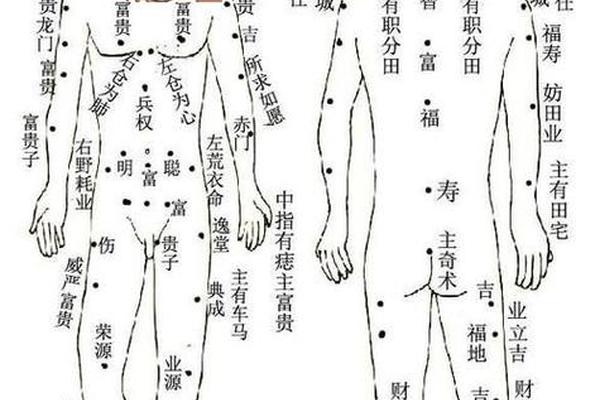

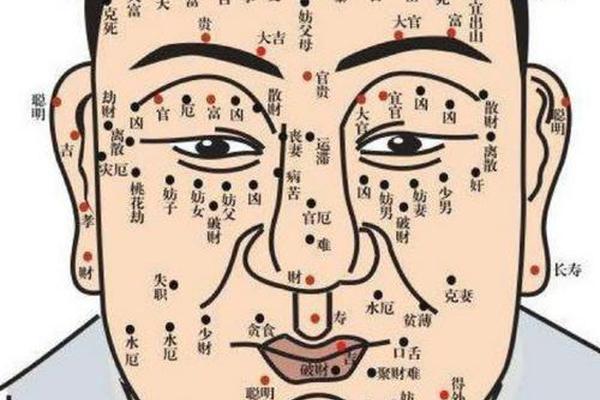

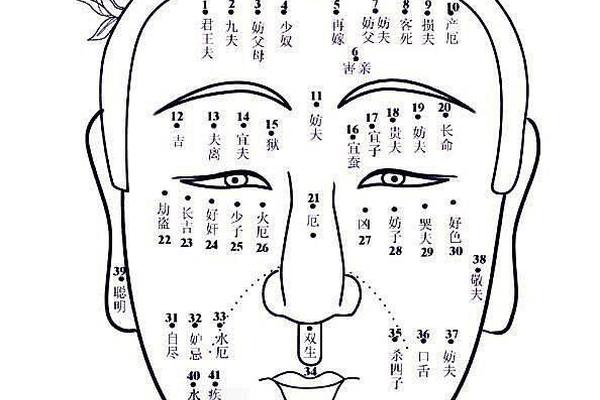

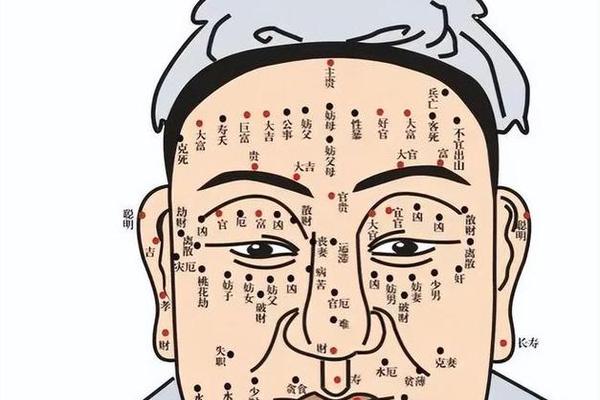

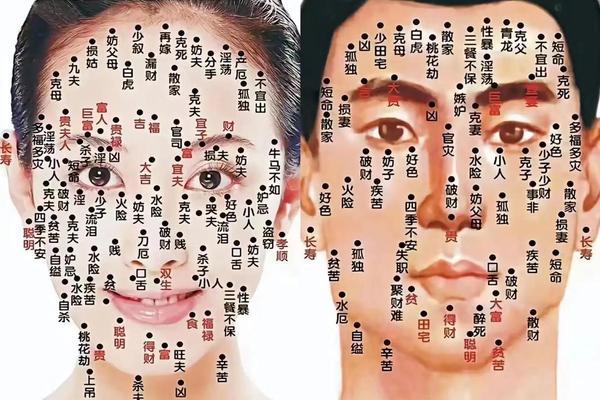

在中国传统面相学中,痣被认为是人体能量与命运的映射。古语有云“面无善痣,方为贵”,但现实中几乎人人皆有痣相。面相学将痣分为善痣与恶痣:善痣通常指色泽纯黑或朱红、凸起且边界清晰的痣,象征福禄寿喜;恶痣则表现为颜色灰暗、形状不规则或平中带洼的痣,可能预示健康隐患或人生坎坷。例如,耳中有痣主孝顺聪慧,山根痣则暗示消化系统疾病;颧骨痣与肺功能相关,而法令纹痣可能关联腿部健康。

传统理论中,痣的吉凶还与生长部位密切相关。额头中央的痣被认为利于事业发展,但若位于官禄宫则可能强化宗教缘分;眉尾痣易引发财务纠纷,而鼻头痣常与破财相关。这些观点虽缺乏现代科学依据,却反映了古人对人体与命运关联的观察智慧。值得注意的是,传统相学强调“痣上生毛”为吉兆,若毛发被拔除则可能转化为凶相,这种认知可能与毛囊健康状态相关。

二、现代医学视角下的痣相区分

现代医学通过ABCDE原则(不对称性、边界模糊、颜色混杂、直径超6mm、短期变化)评估痣的恶性风险。良性痣多呈规则圆形,色泽均匀,而恶性黑色素瘤常表现为边缘锯齿状、颜色混杂(如黑、红、蓝混合),并伴随瘙痒或溃烂。例如,肢端型黑色素瘤在亚洲人群中高发,尤其需警惕足底、手掌等易摩擦部位的痣。

医学研究证实,长期紫外线暴露、反复物理摩擦(如腰带或鞋袜压迫部位)及不当祛痣方式(如药水腐蚀)会显著增加恶变风险。一项临床统计显示,直径超过5毫米的先天性巨痣恶变率可达5%-10%。这与传统相学中“显处痣多凶”的观点存在部分重叠,例如法令纹痣对应腿部易受伤的医学观察。

三、科学认知与民俗文化的融合实践

对于痣的吉凶判断,需兼顾医学安全与文化心理。从科学角度,符合ABCDE特征的痣应优先考虑病理检查;从民俗角度,影响社交自信的面部显性痣可通过规范医疗手段处理。例如,三甲医院采用的电离子祛痣技术,在术后严格防晒与创面护理下,能有效降低瘢痕风险。

值得注意的是,部分传统“凶痣”可能具有医学预警价值。如嘴唇痣在相学中主桃花,而医学发现其与胃肠道疾病存在潜在关联;下巴痣被认为象征迁徙运,实则可能反映内分泌紊乱。这种跨学科关联提示,未来研究可探索传统痣相描述与现代疾病标记物的相关性,为早期健康筛查提供新思路。

四、痣相管理的科学建议

日常管理中,建议每月通过“对镜自检法”观察痣的变化,重点关注易摩擦部位(如足底、手掌)及暴露部位(如面部、颈部)。对于直径超过6毫米、近期颜色加深或出现卫星灶的痣,应及时就医进行皮肤镜或病理检查。祛痣方式首选手术切除,避免激光或药水导致的刺激复发。

文化心理层面,若痣相引发焦虑,可在确保医学安全的前提下选择性处理。例如额角影响职场形象的痣,可通过规范医疗改善;而耳垂象征福气的痣,若无医学风险则可保留。这种“医学优先,文化辅助”的管理策略,既能规避健康风险,又能兼顾个体心理需求。

总结

痣相吉凶的判断,本质是科学理性与人文传统的对话。传统相学通过千年经验积累,构建了痣与命运的象征体系;现代医学则以实证研究揭示了痣的病理机制。二者在易摩擦部位预警、特殊形态关注等方面存在交叉共识。未来研究可深入挖掘传统痣相描述的生物医学意义,同时加强公众教育,引导形成“重筛查、慎祛除、理性解讀”的科学管理观。对于个体而言,既不必因民俗吉凶之说过度焦虑,也需对高危痣相保持医学警觉,方能实现身心健康的双重守护。