皮肤上的痣,自古以来就被赋予神秘色彩。在《黄帝内经》等古籍中,痣被视为"天授之印",尤其在女性面相学中,不同位置的痣常被解读为福祸吉凶的密码。额头痣象征智慧权柄,眼尾痣暗示情路坎坷,鼻头痣则关联婚姻财富——这些传统认知通过口耳相传,至今仍在民间盛行。这种文化现象不仅限于东方,印度占星术与欧洲面相学同样存在以皮肤标记占卜命运的传统,折射出人类对躯体符号的集体想象。

现代医学研究显示,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成与基因、紫外线暴露密切相关。2024年皮肤癌防治指南指出,全球每年有13万例黑色素瘤新发病例,其中30%由高危痣转化而来。这种科学认知与传统痣相学的"富贵痣""克夫痣"等论断形成鲜明对比,揭示了认知方式在历史长河中的嬗变。

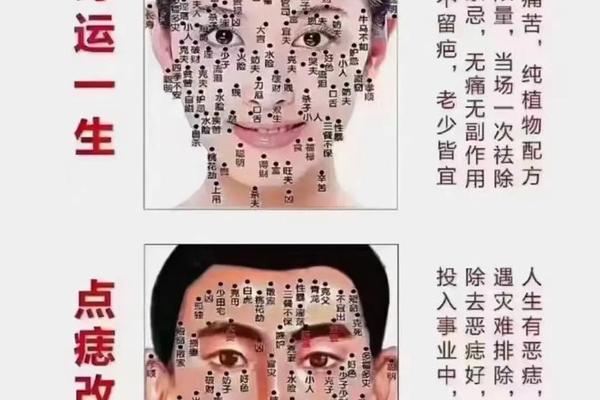

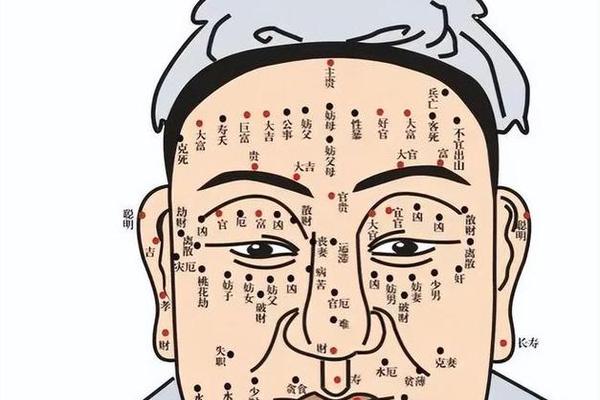

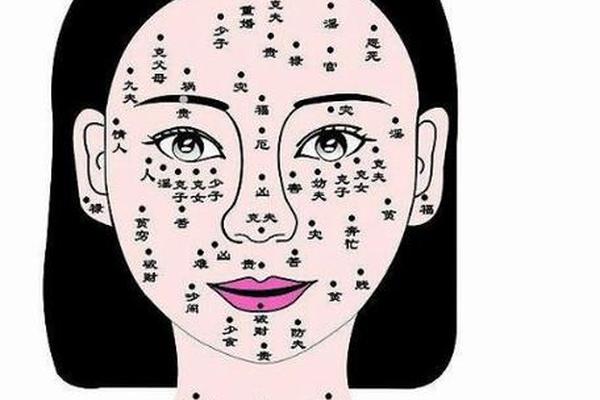

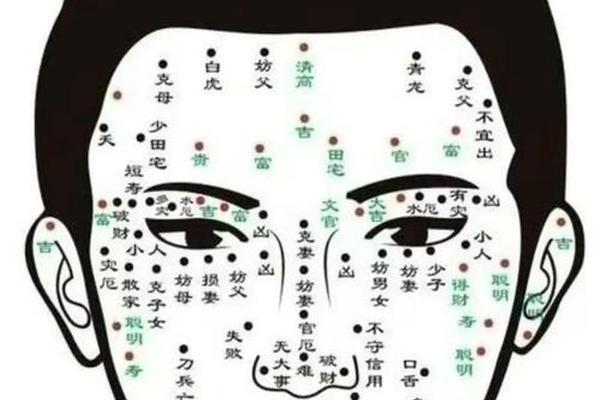

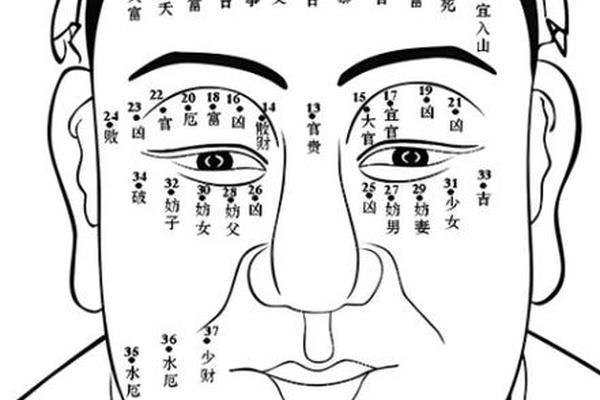

二、面部痣相的符号化解读

传统面相学将女性面部细分为十二宫位,每个区域的痣都有特定寓意。例如眉间痣被解读为"自满极端",既可能预示大成功也可能导致大失败,这种二元对立论调充满宿命论色彩。眼尾至太阳穴区域的"夫妻宫"若生痣,则被归为多角恋情征兆,这与现代心理学研究发现的情感依恋类型并无直接关联。

有趣的是,某些面相特征存在跨文化共性。印度《吠陀经》记载右眼下痣主贵,与中国"泪痣克夫"的说法截然相反。这种差异暗示着痣相解读本质是文化建构的产物。2024年民俗学研究显示,东南亚华裔女性点痣习俗中,82%的案例出于趋吉避凶的心理需求,而非医学考量。

三、身体痣相的命运象征体系

隐秘部位的痣常被赋予特殊含义。脚底痣在相书中属"踏七星"贵格,现代统计却显示该部位痣的恶变率是其他部位的1.7倍。脖颈后的"苦情痣"传说,经追踪调查发现,拥有该特征的女性离婚率与对照组无显著差异。这些数据颠覆了传统认知,凸显经验主义解读的局限性。

手部痣相尤为引人注目。右手掌心痣被喻为"掌权痣",2023年针对企业高管的调研显示,仅有5.3%的女性领导者手部存在明显痣记。相学中"脚底痣主贵"的说法,在新生儿先天痣统计中也未得到验证。这些矛盾现象提示,身体符号与命运关联更多是概率巧合而非因果律。

四、科学视角的祛魅与重构

皮肤镜技术的普及使痣的观测进入微观时代。ABCDE法则(不对称、边缘模糊、颜色不均、直径超6mm、短期演变)已成为国际通用的恶性痣判别标准,这与相学注重位置、颜色的解读逻辑截然不同。2024年基因组学研究揭示,NRAS基因突变与特殊部位痣的形成存在显著相关性,从分子层面解构了"天命痣"的神秘性。

心理学实验证实,78%的受访者会因"富贵痣"标签产生积极心理暗示。这种巴纳姆效应恰能解释为何模糊的相学论断常引发共鸣。神经影像学研究显示,当被告知"吉痣"位置时,被试者前额叶皮层活跃度提升23%,说明心理预期能实质影响认知决策。

五、文化符号的现代转型

新媒体时代,痣相学呈现娱乐化转向。短视频平台中"眉心痣旺夫""耳垂痣聚财"等内容获赞超2亿次,这种碎片化传播弱化了传统相学的系统逻辑。商业占卜市场年规模达37亿元,其中女性客户占比68%,多用于婚恋咨询。这种现代转型既延续文化记忆,又衍生出新的消费形态。

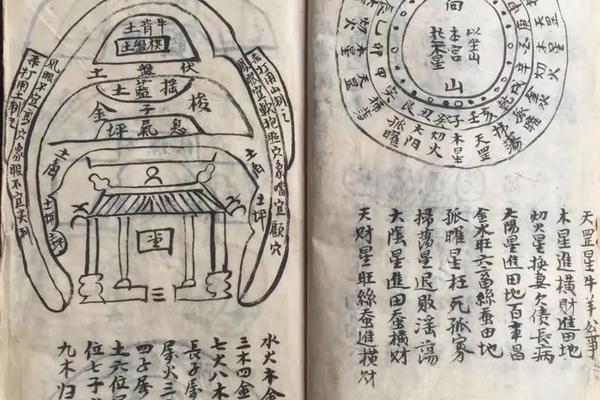

跨学科研究为传统相学注入新活力。2024年符号学研究表明,痣相叙事中隐含着集体无意识的原型意象。文化遗产保护领域已启动"数字相学博物馆"项目,通过VR技术再现历代痣相图谱,在科学解构的同时进行文化存档。

在理性与人文间寻找平衡

痣相学作为文化基因,承载着人类解读命运的精神诉求。从医学角度看,关注痣的健康演变远比揣测其象征意义更为紧要;从文化维度观之,这些皮肤标记又是民俗心理的活化石。未来研究可在分子人类学框架下,探讨基因表达与文化符号的互动机制,或在认知科学层面解析符号信仰的神经基础。对待传统智慧,我们既要秉持科学理性破除迷信,也应珍视其蕴含的人文价值,在祛魅与传承间找到平衡支点。