A型血是ABO血型系统中的一种类型,其核心特征在于红细胞表面携带A抗原,同时血浆中存在抗B抗体。这一血型由奥地利科学家卡尔·兰德施泰纳于1900年首次发现,其命名源于抗原的差异:A型血的红细胞膜上含有A型糖蛋白抗原,而B型抗原完全缺失。在ABO系统中,A型与B型、AB型及O型共同构成人类血型的四大分类,全球范围内A型血人群占比约28%-40%,在不同地域和种族中分布存在差异。

从分子生物学角度,A抗原的形成依赖于H抗原的化学修饰。H抗原是ABO系统的前体物质,由FUT1基因编码的岩藻糖转移酶催化合成。A型血个体携带的A基因(IA)会表达α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原的糖链末端,从而形成A抗原。这种抗原的化学结构差异直接决定了A型血的免疫学特性:当A型血个体接受B型或AB型血液时,血浆中的抗B抗体会与输入的红细胞发生凝集反应,引发溶血风险。

A型血还存在亚型分化,例如A1和A2亚型。A1亚型占A型血人群的80%以上,其抗原表达量更高,而A2亚型因酶活性较弱导致抗原数量减少。这种差异在输血医学中具有重要意义,若忽略亚型可能导致交叉配血错误。

二、A型血的检测方法与技术发展

A型血的实验室检测基于抗原-抗体反应原理,主要分为传统血清学方法和现代自动化技术两大类。传统方法中,玻片法和试管法是最常用的技术。玻片法通过将受检者红细胞与抗A、抗B标准血清混合,观察凝集现象判断血型。例如,若红细胞仅与抗A血清凝集,则为A型。试管法则通过离心加速反应,灵敏度更高,尤其适用于抗原较弱的样本(如新生儿或老年人)。

随着技术进步,凝胶微柱法和电化学检测等新型方法逐渐普及。凝胶微柱法利用凝胶介质中的免疫反应,通过离心后红细胞在凝胶中的分布状态判读结果,其标准化程度高,减少了人为误差。而电化学法则通过固定抗体电极检测红细胞结合引起的阻抗变化,无需肉眼观察凝集,灵敏度可达单细胞级别,尤其适用于快速筛查和家庭自检。近年来,全自动血型分析仪的推广进一步提升了检测效率,例如微孔板式仪器可同时处理96个样本,结合人工智能算法实现结果自动判读。

三、A型血的遗传规律与家庭预测

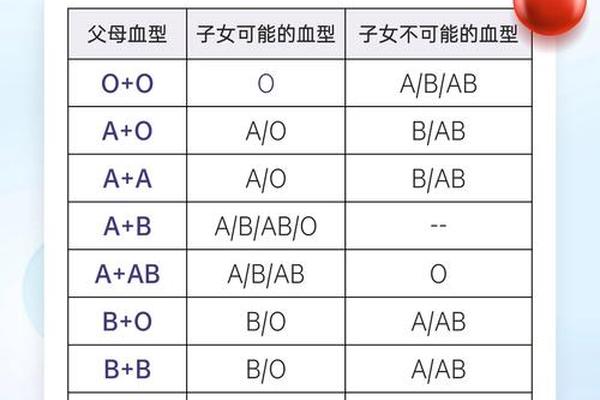

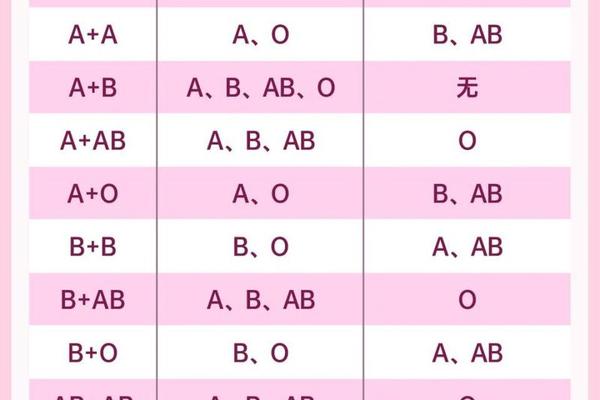

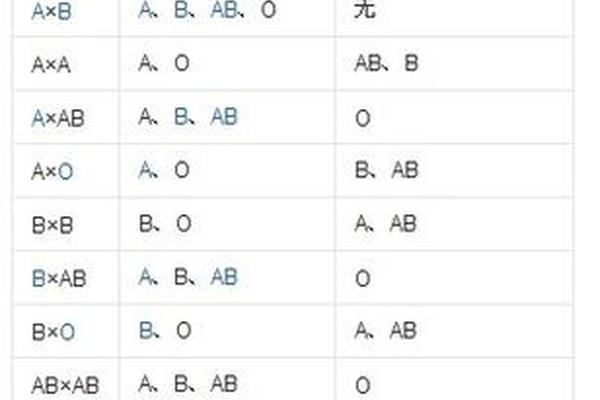

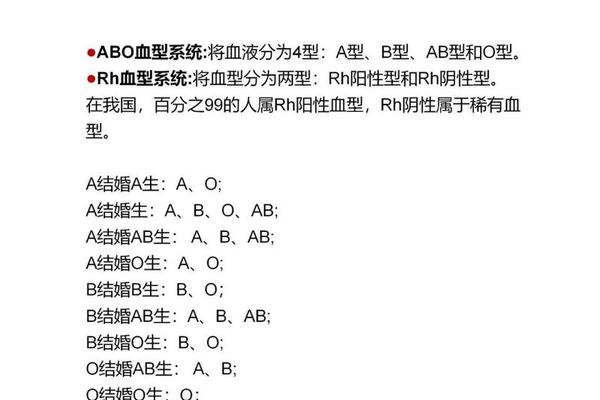

A型血的遗传遵循孟德尔显隐性规律。基因型为AA或AO的个体均表现为A型,其中AO型携带隐性O基因。若父母均为AO型,子女有25%的概率遗传OO基因型而表现为O型血。这一规律在亲子鉴定和遗传咨询中具有应用价值。例如,若父母一方为AA型,另一方为OO型,则子女必然为AO型(即A型),不可能出现B或AB型后代。

血型遗传的复杂性还体现在跨代传递中。例如,A型血父母若携带罕见的孟买型基因(hh),其子女可能表现为伪O型,实际为缺乏H抗原的亚孟买型。临床中需结合唾液抗原检测等补充方法以避免误判。

四、A型血与健康风险的关联研究

近年研究表明,A型血与多种疾病风险存在统计学关联。例如,美国马里兰大学针对60万人的研究发现,A型血人群早发性中风风险比其他血型高18%,可能与凝血因子水平较高有关。A型血个体患胃癌和直肠癌的风险较B型血人群分别增加25%和22%,推测与肠道微生物群对A抗原的免疫调节作用相关。

在传染病领域,A型血人群感染新冠病毒的风险比非A型血高45%,而O型血则表现出天然保护效应。这种差异可能与病毒表面蛋白与红细胞抗原的分子模拟机制有关。学者强调这些风险属群体统计学范畴,个体无需过度担忧,保持健康生活方式仍是疾病预防的核心。

A型血作为ABO系统的重要分支,其检测与生物学特性对临床输血、疾病预防及遗传学研究具有深远意义。从传统血清学方法到全自动检测技术的演进,体现了医学检验的精准化趋势。而血型与健康的关联研究,则为个性化医疗提供了新视角。

未来研究可进一步探索A型血亚型在疾病易感性中的分子机制,并开发基于血型特征的靶向疗法。随着基因编辑技术的发展,人工调控血型抗原或将成为解决器官移植排斥的新方向。对公众而言,了解自身血型不仅是健康管理的基础,更是对生命科学奥秘的贴近与认知。