在社交媒体和日常闲聊中,A型血常被贴上"冷血""控制欲强"的标签,这种刻板印象与《血型性格论》的流行密不可分。但根据世界卫生组织统计,全球约32%人口为A型血,在东亚部分地区占比甚至超过40%。这种生理特征与心理特质的关联性究竟有多少科学依据?当我们谈论"冷血"时,究竟在讨论真实的性格特征,还是陷入了认知偏见的陷阱?

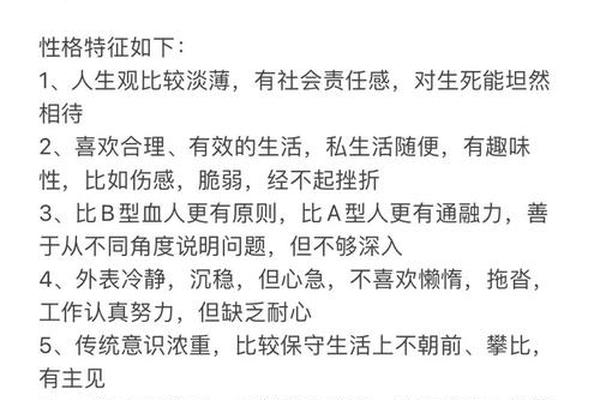

性格特征与认知争议

关于A型血"冷血"的争议始于日本学者古川竹二1927年的理论,他认为A型血人群具有"神经质""谨慎克制"等特质。在知乎问答中,有用户指出A型血存在"控制欲强""缺乏安全感"等特征,甚至将电视剧《不要和陌生人说话》中的暴力角色安嘉和作为典型例证。这种观点获得部分支持者,认为A型血在亲密关系中存在"内外温差",表现为对外温和、对内强势。

但反对声浪同样强烈。2015年百度知道的回复显示,多数A型血用户否认"冷血"标签,强调性格形成受成长环境、教育背景等多重因素影响。2023年网研究发现,A型血在感情中实际表现出"外冷内热"特征,其专一程度位列四大血型之首。这种表面冷静与内在深情的矛盾,恰与A型血"追求完美""责任感强"的基础性格相印证。

全球人口分布现状

从人类学视角考察,A型血分布呈现显著地域特征。挪威以49%的A型血占比居全球首位,日本、德国等发达国家A型血比例也超过38%,这与这些国家精密制造业发达、集体主义文化盛行存在微妙关联。中国A型血占比28%,在长江流域形成明显聚集带,武汉、长沙等城市占比突破35%,折射出地域文化对人口构成的深远影响。

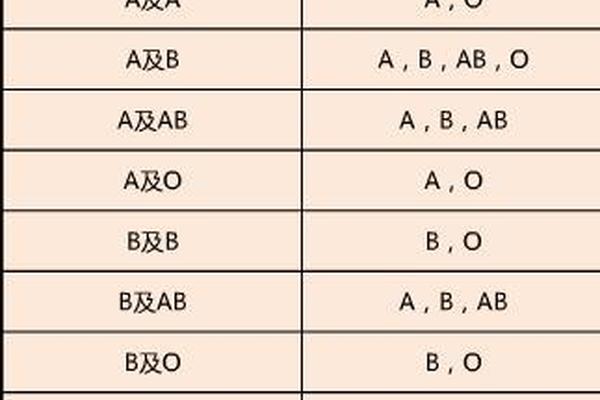

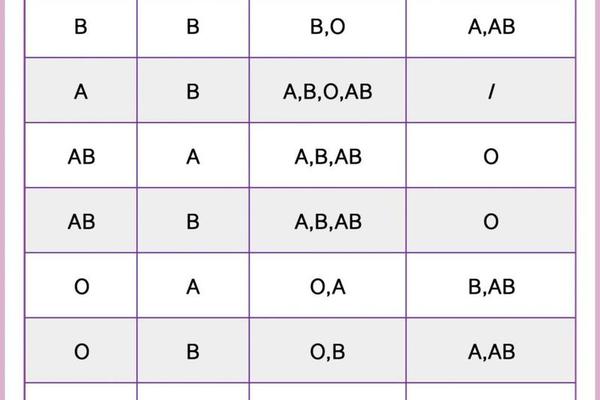

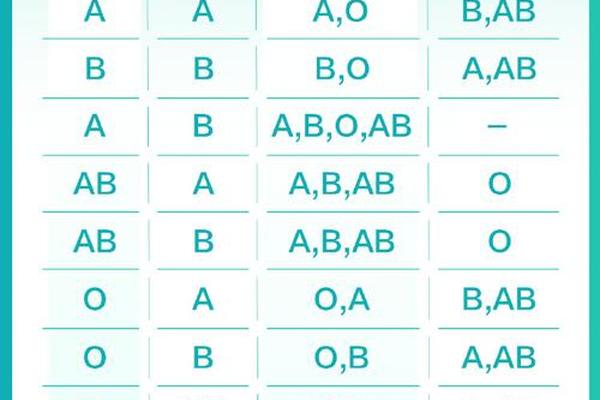

值得关注的是,A型亚型的多样性挑战着传统认知。医学研究显示,A型血包含A1、A2等9种亚型,其中A2型仅占全球A型人口的1%。江苏曾发现全球罕见的A3亚型,这类人群的红细胞抗原表达量仅为常规A型的60%,其性格特征与典型描述存在显著差异,这提示着血型研究的复杂性远超大众想象。

科学视角的祛魅

现代医学通过大规模研究揭开了血型认知的迷雾。哈佛大学历时15年跟踪30万献血者发现,血型与性格的相关性系数仅为0.03,远低于统计学显著水平。2023年科普中国研究强调,所谓"冷血"特征更多源自观察者偏差——A型血人群的"审慎决策""风险规避"等特质,在快节奏社交场景中易被误读为冷漠。

从生理机制分析,A型血与某些疾病的确存在关联。天津市卫健委数据显示,A型血人群脑梗塞发病率高出其他血型15%,胃癌患病率是非A型血的1.12倍。但这种生理脆弱性反而印证了其"谨慎克制"性格的进化合理性——在远古生存压力下,规避风险的特质能有效提高生存几率。

社会文化建构影响

血型偏见本质是社会文化的镜像投射。日本企业普遍将A型血视为"理想员工",认为其遵守规则、注重细节的特质符合制造业需求。这种文化认知催生了独特的社会现象:东京大学调查显示,日企管理层A型血占比达58%,远超人口基数比例。而在美国硅谷,O型血创业者更受资本青睐,这种差异凸显了血型认知的文化相对性。

新媒体时代,信息茧房加剧了认知偏差。抖音数据显示,带有"A型血冷血"标签的视频点赞量是普通血型内容的3.2倍,算法推荐机制放大了极端案例的传播效应。但心理学实验证实,当受试者不知晓血型信息时,对同一段行为视频的"冷漠程度"评分差异消失,这揭示出血型标签对认知的锚定效应。

当我们剥离文化想象与认知偏见,A型血本质上只是红细胞表面的抗原差异。现有研究证实,所谓"冷血"特质更多是特定文化语境下的行为误读,真正决定性格的遗传因素仅占30-50%。未来研究应聚焦血型与表观遗传学的交互作用,同时建立跨文化比较数据库。对于个体而言,突破血型决定论的思维桎梏,才能实现更全面的人格认知——毕竟,定义一个人的从来不是血液编码,而是跨越偏见的勇气与智慧。