在医学与遗传学的交叉领域,血型系统始终是公众既熟悉又困惑的话题。当人们讨论"A型血"时,常与"A+型血"混淆,甚至认为二者等同。实际上,这不仅涉及ABO血型系统的遗传奥秘,更关乎Rh血型系统的复杂性。从父母血型组合到输血禁忌,从抗原差异到亚型风险,血型背后隐藏着严谨的科学逻辑与临床意义。本文将深入解析血型遗传规律与分类体系的生物学本质,揭示A型血与A+型血的根本区别。

一、血型遗传的分子密码

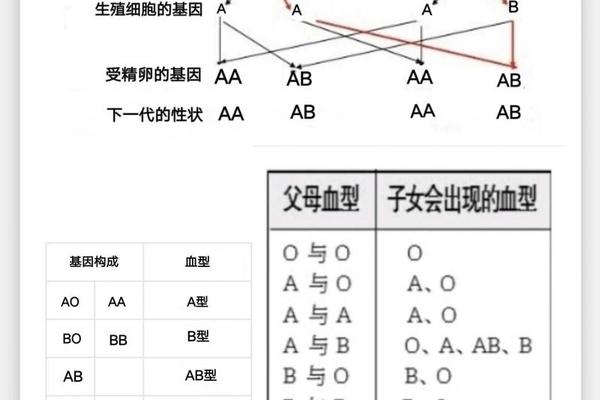

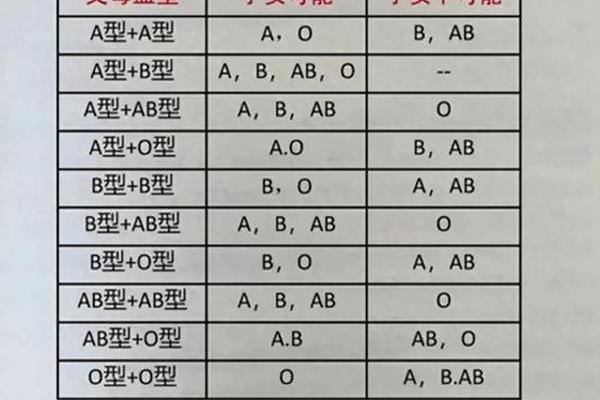

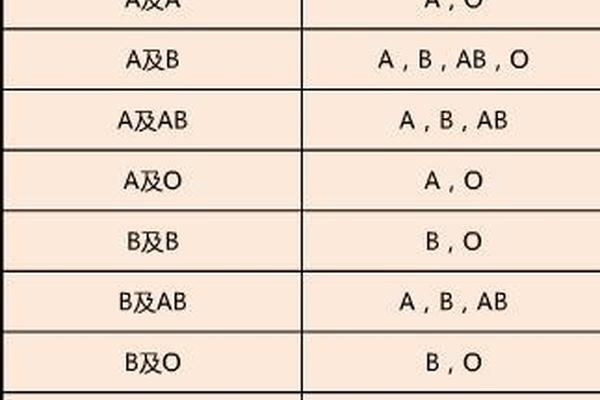

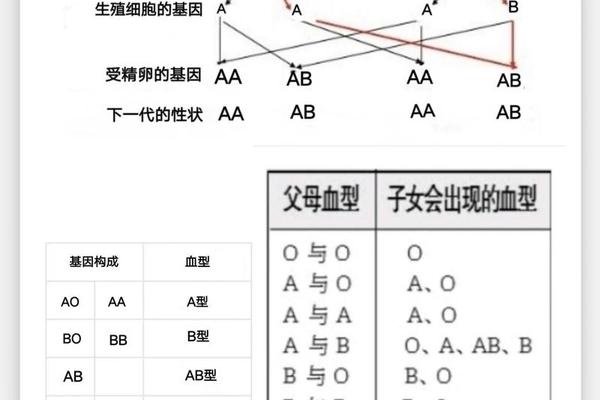

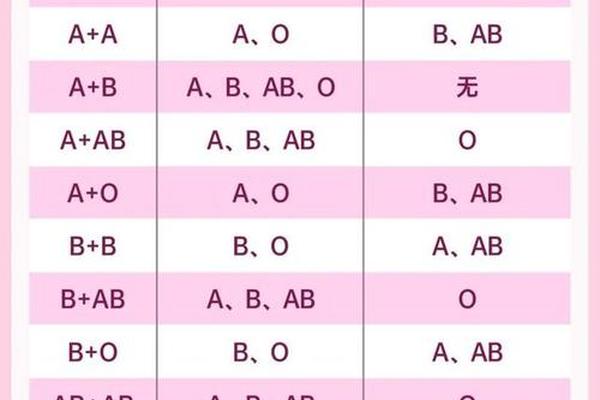

ABO血型系统的遗传规律建立在孟德尔定律之上。人类第9号染色体上的ABO基因座包含A、B、O三个等位基因,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。当父母双方分别携带A和O基因时,其子女可能呈现AA、AO或OO基因型,表现为A型或O型血。例如,若父亲为AO基因型(表现为A型血),母亲为OO基因型(O型血),子女有50%概率继承A-O组合成为AO型(A型血),50%概率继承O-O组合成为OO型(O型血)。

特殊案例中的孟买血型打破了常规遗传规律。这种罕见血型由H基因突变导致,即使携带ABO系统的A或B基因,红细胞也无法表达相应抗原,常被误判为O型。曾有医学案例显示:父母分别为孟买型(hh AO)和常规A型(AA),子女却出现AB型血,这正是H基因隐性遗传特征所致。这种遗传例外提示临床血型鉴定需结合分子检测,避免单纯依赖血清学方法。

二、Rh系统的阴阳分野

A+"型血中的"+"代表Rh血型系统中的D抗原阳性。这个1940年发现的独立血型系统,其复杂性远超ABO系统——目前已发现50多种Rh抗原。Rh阴性的形成源于RHD基因缺失或突变,在东亚人群中仅占0.3%-0.5%,因而被称为"熊猫血"。值得注意的是,Rh阴性个体首次接触Rh阳性血液时虽无即时反应,但会产生抗D抗体,导致二次输血时发生致命溶血反应。

在临床实践中,Rh系统的优先级常被忽视。虽然ABO血型不合绝对禁止输血,但Rh阴性患者输入Rh阳性血液可能引发迟发性溶血反应,特别是育龄女性可能产生抗D抗体,导致新生儿溶血病。有研究显示,约15%的Rh阴性产妇在怀有Rh阳性胎儿时会发生抗体致敏。A+型血(A型Rh阳性)与A-型血(A型Rh阴性)的区分,直接关系到输血安全与妊娠管理策略。

三、抗原表达的层级差异

A型血内部存在精细的亚型分化。A1亚型红细胞同时携带A和A1抗原,而A2亚型仅表达A抗原,这种差异源于ABO基因的转录调控差异。更罕见的Ax亚型抗原表达微弱,易被误判为O型,曾有实验室数据显示:约0.03%的"O型"献血者实际为Ax亚型。这些亚型差异导致输血风险——A2型血清中含抗A1抗体,若误输A1型血液可能引发溶血反应。

Rh系统的D抗原表达同样存在量变差异。弱D型(原称Du型)个体D抗原数量减少,既可能被误判为Rh阴性,又可能在输血时引发同种免疫反应。最新输血指南要求:弱D型作为受血者应按Rh阴性处理,作为供血者则视为Rh阳性。这种分子层面的复杂性,使得"A+"型血的临床判定需要流式细胞术等精准检测手段支持。

四、临床实践的警示启示

在成分输血时代,血型认知需要更新迭代。虽然O型红细胞被称为"万能供者",但其血浆中的抗A/B抗体仍可能引发输血反应。研究数据显示,大量输注O型全血给A型患者,溶血发生率可达2.7%。对于A+型患者,除保证ABO/Rh同型输注外,还需筛查Kell、Kidd等次要血型系统,特别是在移植等特殊治疗场景中。

孕产期的血型管理凸显预防医学价值。当O型孕妇怀有A型胎儿时,母体抗A IgG抗体可透过胎盘引发新生儿溶血病。统计表明,ABO血型不合妊娠中,约20%会发生新生儿黄疸,其中5%需要换血治疗。而Rh阴性孕妇的产前抗体筛查,更成为围产期管理的金标准,抗D免疫球蛋白的应用使新生儿溶血病发生率下降90%。

从遗传密码到临床决策,血型系统的科学认知持续推动着医学进步。A型血与A+型血的本质区别,既存在于ABO与Rh两大系统的独立运作,也体现在抗原表达的分子层面差异。随着单细胞测序技术的发展,未来血型研究可能揭示抗原表达与疾病易感性的深层关联。建议公众建立准确的血型认知,医疗机构加强罕见血型数据库建设,共同构筑精准医疗的安全防线。