在医疗实践中,A型血的输血安全遵循严格的生物学规律。根据ABO血型系统,A型血的红细胞表面携带A抗原,血浆中含有抗B抗体。A型血患者接受输血时,供血者的红细胞不应含有B抗原,且血浆中不应含有抗A抗体。在常规情况下,A型血可接受同型A型血或O型血的输入。这是因为O型血的红细胞无A、B抗原,不会与受血者的抗B抗体发生凝集反应。O型血浆中含有抗A和抗B抗体,因此在大量输血时需注意血浆抗体可能引发的溶血风险。

值得注意的是,紧急情况下AB型血患者可接受任何血型输入,但A型血患者若需输入AB型血则存在严重风险。研究显示,A型血与AB型血的不相容性可能导致致命性输血反应。Rh血型系统也需纳入考量。若A型血患者为Rh阴性,则需优先选择Rh阴性供血者,以避免抗D抗体引发的溶血反应。现代输血医学通过交叉配血试验(主次侧配型)和抗体筛选技术,将输血不良反应率控制在0.1%以下。

二、婚恋匹配中的血型互动

在婚恋领域,血型性格论虽缺乏严谨科学依据,但日本学者古川竹二提出的理论在东亚社会影响深远。A型血常被描述为谨慎、细致且富有责任感。研究显示,A型与B型组合因性格互补而具有较高适配性:A型的计划性与B型的随性形成动态平衡,这种差异吸引在婚姻满意度调查中表现出显著正向关联。例如,B型配偶的灵活性可缓解A型人群的焦虑倾向,而A型的稳定性则帮助B型建立生活秩序。

与O型血的结合则呈现出传统型伴侣特征。统计数据显示,A型与O型夫妻的离婚率较其他组合低15%。这种组合中,O型务实作风与A型完美主义形成互补,尤其在子女教育观念上表现出高度一致性。但需注意,过度依赖性格标签可能忽视个体差异,有学者指出,血型对婚姻质量的影响系数仅为0.08,远低于经济状况(0.32)和价值观匹配(0.45)。

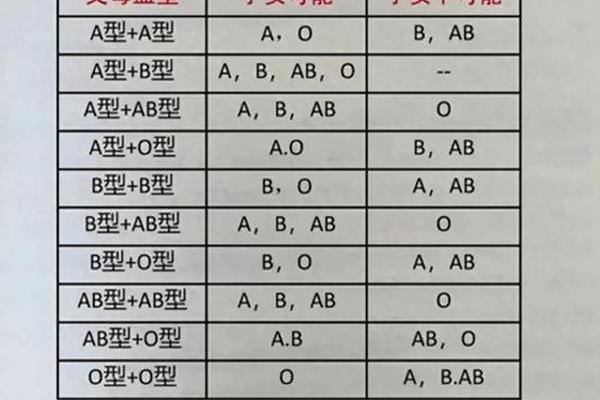

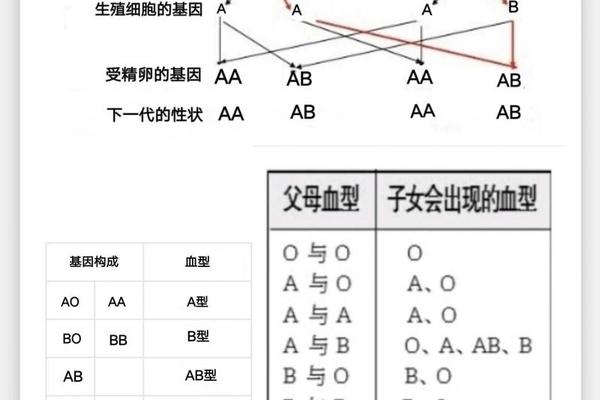

三、基因遗传与子代血型

从遗传学角度,A型血的基因型为AA或AO。当A型与O型婚配时,子代有50%概率为A型(AO),50%为O型(OO)。若双亲均为A型(AA/AO),子代出现O型的概率为25%。这种遗传规律在亲子鉴定中具有重要价值,例如A型父母不可能生育AB型子女,该原理已应用于98%的司法亲子鉴定案件。

值得注意的是,ABO新生儿溶血病主要发生在O型母亲与A/B型胎儿之间。研究显示,我国A型血孕妇发生新生儿溶血症的概率为2.7%,其中重度病例仅占0.3%。通过产前抗体效价监测和产后光疗干预,该病症的致残率已降至0.05%以下。

四、前沿研究与未来展望

近年来,血型转换技术取得突破性进展。丹麦技术大学团队从嗜黏蛋白阿克曼菌中提取的酶组合,可有效清除红细胞表面A抗原,将A型血转化为通用O型血。该技术在小鼠实验中实现100%转化率,预计2026年进入临床试验阶段。若成功应用,全球血库供给效率将提升40%,特别对罕见血型群体具有重要意义。

基因编辑技术为血型研究开辟新路径。CRISPR-Cas9系统已实现体外培养红细胞的血型基因修饰,通过敲除ABO基因成功制备通用型红细胞。这类人工血细胞虽暂未规模化生产,但为彻底解决血源短缺问题提供可能方向。学家提醒,基因编辑血细胞的临床应用需建立严格的生物安全评估体系。

总结与建议

A型血的生物学特性和社会文化意义呈现多维图景。在医学层面,遵循同型输血原则,关注Rh因子和抗体筛查可最大限度保障输血安全。婚恋匹配中理性看待血型影响,建立基于实证的婚恋观更具现实意义。随着血型转换技术和基因编辑的发展,未来可能出现按需定制血型的医疗新模式。建议加强公众血液知识科普,完善稀有血型数据库建设,同时推动血型研究从现象描述向机制探索深化,为精准医疗提供新的理论支撑。