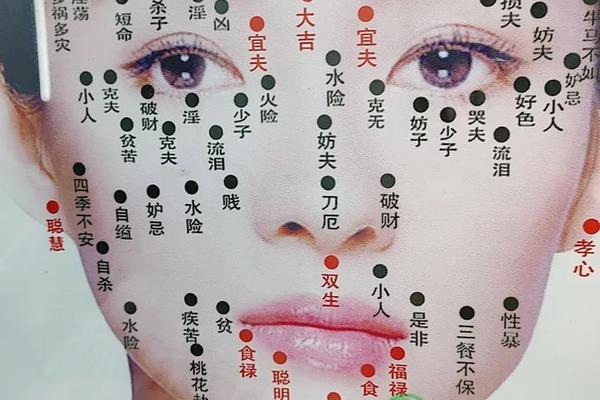

在传统相学中,痣的位置、形态与色泽常被赋予吉凶的象征意义。其中,“外死痣”与“自尽痣”作为两类典型的凶痣,承载着古人对命运与健康的隐喻——外死痣多指浮于体表、色浊无光的恶痣,象征厄运缠身;而自尽痣则特指面部特定区域(如法令纹附近或下唇下方)的暗沉痣相,被认为与极端情绪和轻生倾向相关。尽管现代医学将痣视为黑色素沉积的生理现象,但痣相学背后折射的文化心理、社会认知及健康警示仍值得探讨。

痣相的形态与分类依据

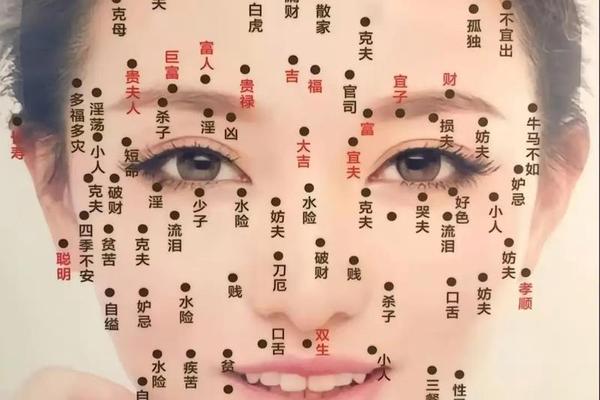

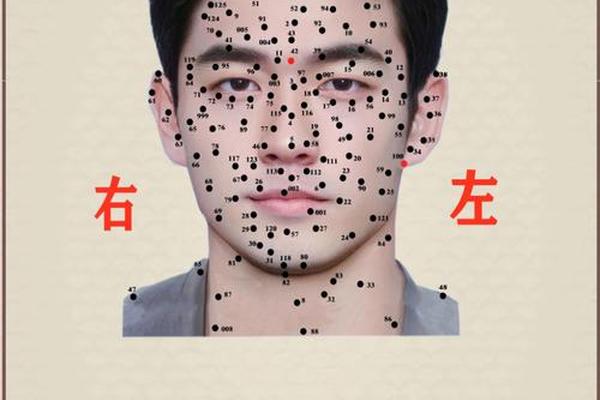

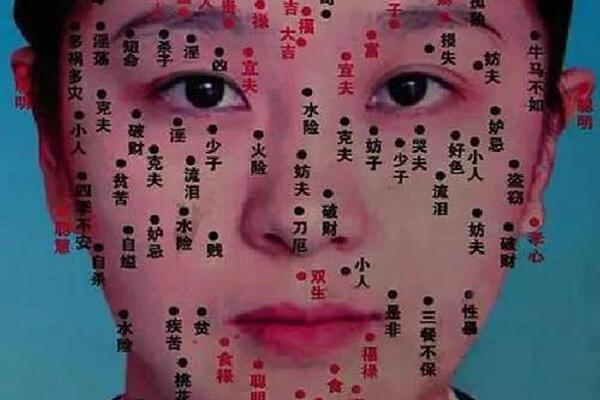

传统痣相学将痣分为“活痣”与“死痣”两类。活痣通常凸出皮肤、色泽明亮且生有毛发,象征生命力与运势通达;而死痣则特征鲜明:体积小、色浊枯暗、扁平无毛,常分布于面部显眼位置,被认为是“凶运”的显性标志。例如,网页12指出,死痣中的“十苦痣”包含苦厄痣、苦情痣等十种类型,多与疾病、情感挫折等负面事件关联。而自尽痣作为死痣的极端表现,常出现在鼻翼至法令纹区域,此处痣相被认为会放大个体的偏执与悲观情绪。

从现代皮肤学视角看,死痣的特征(如颜色暗淡、边缘模糊)与黑色素细胞的异常聚集相关,可能与紫外线暴露或遗传有关。但痣相学将生理特征与命运关联的逻辑,实则是通过“体相全息论”构建的隐喻系统——例如,下巴代表晚年运势,此处死痣被解读为“居无定所”;眼尾象征情感关系,痣的存在则暗示“桃花劫”。这种分类方式虽缺乏科学依据,却反映了古人对身体符号的象征性解读。

自尽痣的文化心理与社会隐喻

自尽痣的命名与定位,深刻体现了传统文化对“极端行为”的归因逻辑。网页54提到,女性面颊或唇下的暗痣被称为“自尽痣”,因其对应“心眼小,易钻牛角尖”的性格特征;而男性若在法令纹附近生痣,则可能因“情感压抑”引发心理危机。这种关联源于相学中的“面部区位映射”理论:法令纹属“奴仆宫”,象征权威与自我控制力,此处的痣相被认为会削弱理性决策能力。

历史上,痣相凶吉的判断常与道德绑定。如网页2所述,古人认为“善人长奇痣,恶人长恶痣”,自尽痣的存在被视作“德行有亏”的标记,甚至与家族因果报应关联。这种观念在明清小说中尤为突出,《金瓶梅》中潘金莲的“眉间痣”即被描绘为“克夫淫逸”之相。尽管现代心理学认为自杀倾向与遗传、环境等多因素相关,但痣相学仍以直观的符号化表达,为个体困境提供宿命论解释。

科学视角下的认知冲突与健康警示

现代医学对痣的认知与痣相学存在根本分歧。临床数据显示,痣的形态异常(如不对称、颜色不均)可能是黑色素瘤的早期信号,而非命运征兆。例如,网页85指出唇部痣可能与消化系统病变相关,需通过病理检测而非相学判断。一项针对500例皮肤痣的医学研究表明,仅3%的“死痣”存在癌变风险,且与位置无关,主要取决于细胞异变程度。

痣相学的健康隐喻仍具现实意义。网页80记录了一位女性因迷信“克夫痣”而延误黑色素瘤治疗的案例;另一项社会调查显示,18%的受访者曾因痣相凶吉产生焦虑。这提示我们需警惕传统文化对健康行为的误导。医学界建议:若痣体突然增大、出血或瘙痒,应立即就诊,而非求助相士。

理性认知与未来研究方向

面对痣相文化,需建立“批判性继承”的态度。从人类学视角看,痣相学是古人通过观察总结的“经验数据库”,其价值在于提供身心关联的朴素认知框架。例如,自尽痣的位置多对应三叉神经分布区,此区域的慢性疼痛确实可能引发抑郁情绪——这种生理与心理的间接关联,或可成为跨学科研究的切入点。

未来研究可聚焦两方面:一是利用大数据技术,量化分析痣相特征与心理状态的统计学关联;二是开展传统文化与心理健康教育的融合实践。如网页59所述,针对“自杀痣”群体设计心理干预方案,将痣相预警转化为心理健康筛查工具。皮肤科可联合精神科,对特定痣相人群进行追踪研究,探索生理标记与心理风险的潜在机制。

痣相学作为文化遗产,既包含古人对命运的哲学思考,也暗藏健康警示的智慧碎片。外死痣与自尽痣的象征体系,实则是社会心理与生理认知的交织:前者以直观的形态分类构建命运叙事,后者通过区位映射解释极端行为。在科学时代,我们需剥离其迷信外壳,转而关注其中的身心关联隐喻——将“凶痣”转化为健康自检的提示,让传统文化在理性认知中焕发新机。正如《柳庄相法》所言:“相由心生,运随行改”,真正的命运密钥,始终掌握在尊重科学、积极行动的现代人手中。