在当代社会,户籍信息不仅是个人身份的核心凭证,更与教育、医疗、就业等民生领域紧密相关。由于历史登记误差或信息更新滞后,户籍资料中的血型、身高信息错误问题屡见不鲜。尤其对A血型人群而言,错误的身高与血型数据可能引发健康管理误判、保险理赔纠纷等连锁反应。本文将从法律依据、操作流程到社会影响三个维度,系统探讨户籍信息纠错的路径与意义。

一、户籍准确性的法律基础

我国《居民身份证法》第十一条明确规定,户籍登记项目错误时公安机关应及时更正。这一条款为信息纠错提供了直接法律支撑。从法理角度分析,户籍信息的准确性属于公共管理范畴,涉及公民身份权的保障。若血型或身高信息失实,可能影响医疗急救时的输血安全,或在司法鉴定中导致证据链断裂。2023年公安部户籍制度改革文件进一步强调,户籍信息应以实际生物特征为基准,为公民自助纠错提供了政策支持。

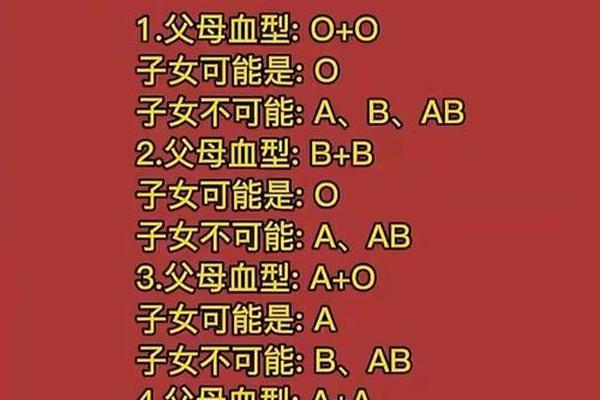

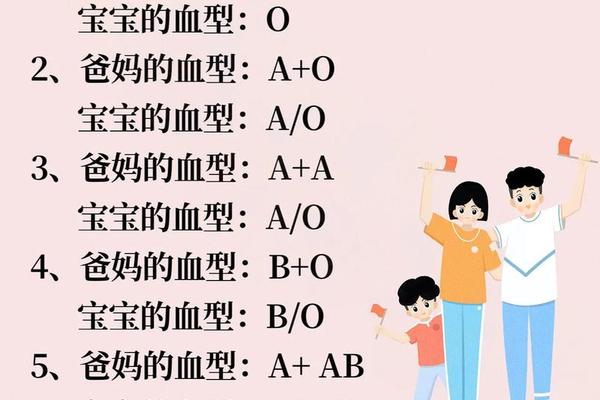

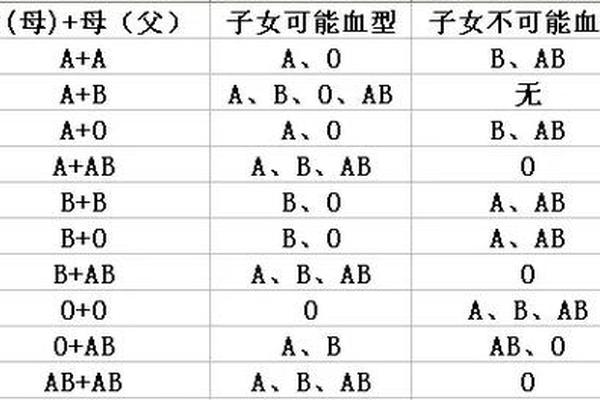

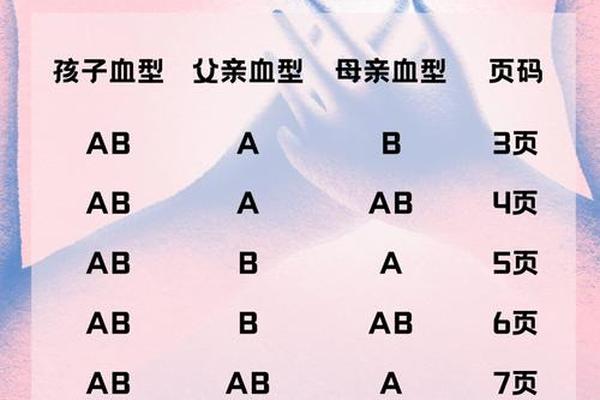

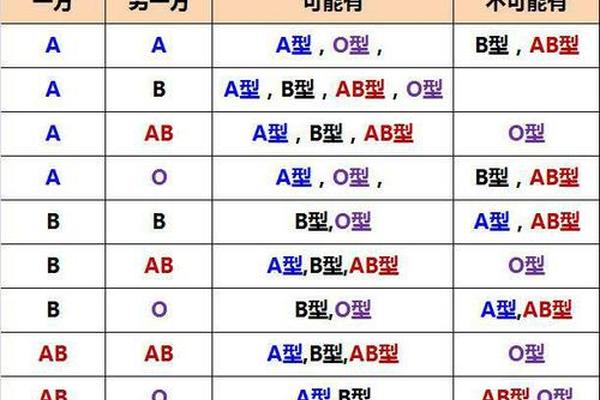

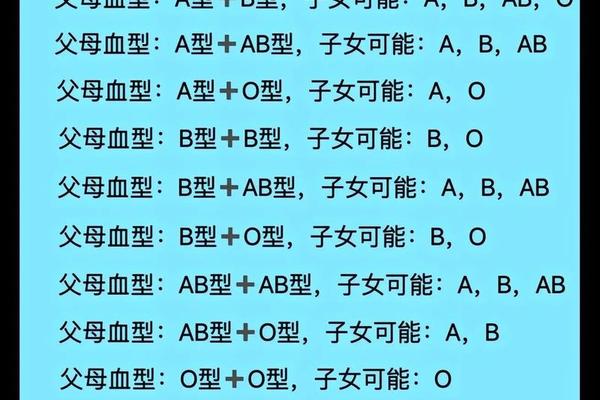

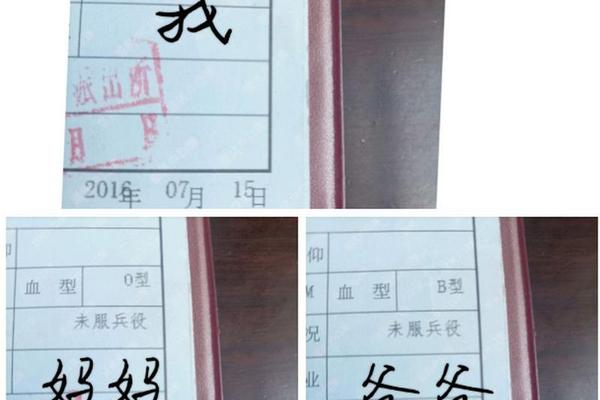

值得注意的是,法律对信息更正的审查标准存在层次差异。如血型作为遗传性生物标识,需提供医院出具的DNA检测或权威血型鉴定报告;而身高作为可变体征,仅需现场测量即可更新。这种差异化的管理逻辑,既体现科学严谨性,又兼顾行政效率。

二、信息更正的实操路径

办理血型信息变更时,申请人需准备三组核心材料:公立医院的血型检测报告原件、户口簿及身份证复印件、填写完整的《户口项目变更申请表》。以武汉市为例,江汉区户籍窗口要求血型检测必须由三级甲等医院完成,且报告需加盖检验科公章,确保数据权威性。部分城市如上海、杭州,还将血型变更纳入“一网通办”系统,允许通过政务APP上传电子证明预审,缩短办理周期。

身高信息更新则更具灵活性。根据2024年公安部便民政策,公民可携带户口簿直接至辖区派出所户籍室,由工作人员现场测量并录入系统。此举打破了过去需社区证明的繁琐流程,北京朝阳区试点中,98%的身高纠错业务实现“即来即办”。但对于未成年人,部分省份如广东仍要求监护人陪同,以防止冒用身份风险。

三、纠错机制的社会价值

户籍信息纠错不仅是个人权益维护,更是社会管理精细化的体现。医学研究表明,A血型人群的心血管疾病风险与身高存在关联,准确的数据有助于公共卫生部门制定针对性防控策略。在司法领域,某地法院曾依据更正后的身高数据,推翻原审中对嫌疑人不在场证明的误判,彰显信息准确性的法治价值。

从社会治理层面观察,2016年全国户籍制度改革后,超过1300万“黑户”完成登记,信息纠错申请量年均增长23%。这反映公民权利意识的觉醒,也倒逼户籍管理部门优化服务。杭州推出的“户籍信息年度自检”制度,通过短信提醒市民核对关键数据,将错误率从0.7%降至0.2%,为其他地区提供借鉴范例。

总结与建议

户籍信息的准确性关乎个体权益与社会运行效率。对于A血型人群,及时修正身高与血型数据,既能规避健康管理风险,又有助于构建精准的社会服务网络。建议公民定期查验户籍信息,发现错误时主动通过“线上预审+线下办理”组合流程申请更正。未来研究可聚焦生物识别技术在户籍管理中的应用,探索指纹、虹膜等特征数据的动态更新机制,推动户籍制度从静态管理向生命全周期服务转型。部门亦需加强跨系统数据联通,确保医疗、公安、民政等信息库的实时同步,从根本上减少登记误差。