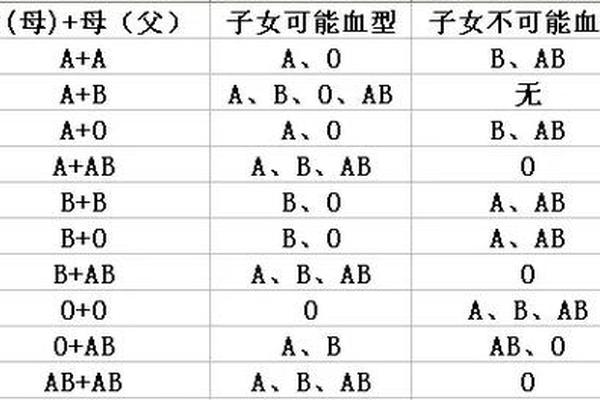

在ABO血型系统中,父母血型的组合如同一场精妙的生物编码游戏。若父亲为A型血,母亲为B型血,这场遗传传递将展现出令人惊叹的多样性。根据常规遗传规律,孩子的血型可能是A型、B型、AB型或O型——四种可能性均存在。这种看似简单的组合背后,既隐藏着基因显隐性的复杂机制,也涉及罕见的遗传变异现象。从孟买血型到抗原亚型,人类对血型遗传的认知不断被刷新,科学探索的边界也随之拓展。

遗传机制的显性与隐性法则

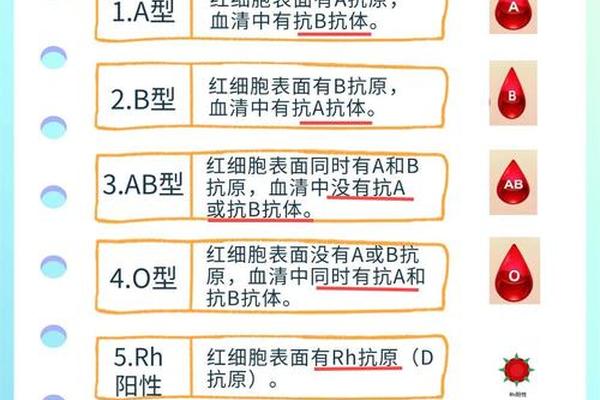

ABO血型系统的核心在于A、B抗原的表达与基因的显隐性关系。A型血个体的红细胞表面携带A抗原,B型血则携带B抗原,而O型血缺乏这两种抗原。基因层面,A和B为显性基因,O为隐性基因。A型血个体的基因型可能是AA或AO,B型血则为BB或BO。

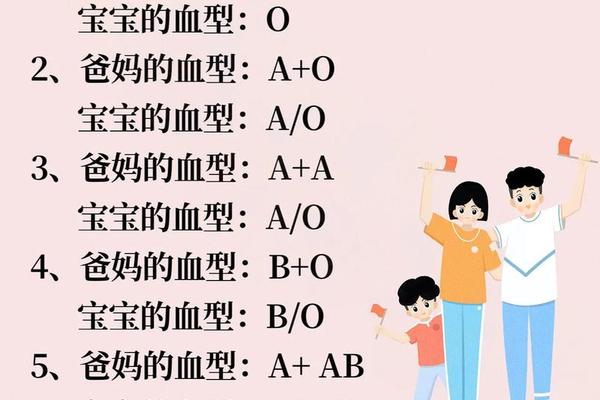

当A型(AA/AO)与B型(BB/BO)结合时,父母各自传递一个等位基因给子代。例如,AO型父亲可能传递A或O基因,BO型母亲可能传递B或O基因。四种基因组合(AB、AO、BO、OO)分别对应AB型、A型、B型和O型血。这种显性覆盖隐性、等位基因自由组合的规律,构成了血型多样性的基础。

值得注意的是,基因型与表型并非总是一一对应。例如,AO基因型的个体在表型上仍表现为A型血,因显性A基因掩盖了隐性O基因的表达。这种基因显隐性的分层机制,使得血型遗传的预测需要同时考虑父母基因型的潜在组合。

基因型组合的四种可能性

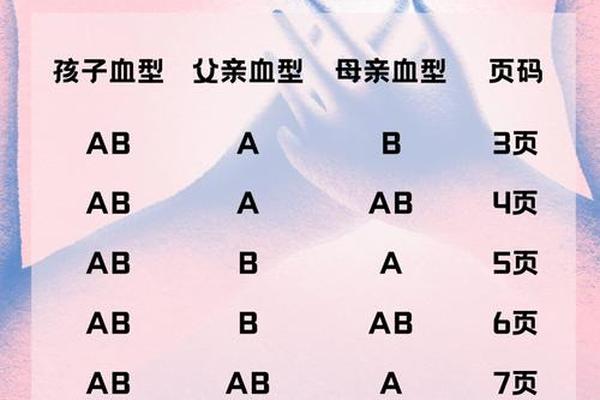

A型与B型父母的基因组合存在多重可能,具体取决于双亲是否为纯合子(如AA、BB)或杂合子(如AO、BO)。若父亲为纯合A型(AA),母亲为纯合B型(BB),子代必然继承A和B基因,表现为AB型血。但若父母均为杂合型(AO+BO),子代基因型可能出现AB、AO、BO或OO,对应四种血型。

临床统计显示,A型与B型父母生育四种血型孩子的概率接近均等。以父母基因型均为杂合(AO+BO)为例,子代血型分布为:AB型25%、A型25%、B型25%、O型25%。这一概率模型解释了为何此类家庭可能出现“兄弟姐妹血型各异”的现象。

特殊情况下的例外组合同样值得关注。例如,当父亲为AA型而母亲为BO型时,子代基因型为AB(50%)或AO(50%),对应AB型或A型血。这种非对称组合打破了四种血型均等的分布规律。

孟买血型与抗原亚型挑战

常规遗传规律之外,孟买血型(伪O型)的存在颠覆了传统认知。这类个体的H抗原合成受阻,即使携带A或B基因,红细胞表面也无法表达相应抗原,导致常规检测误判为O型血。例如,若父亲为孟买血型(基因型hh AB),母亲为普通B型血,子代可能继承A基因并正常表达,最终表现为AB型血。

抗原亚型则进一步增加了复杂性。B亚型个体的B抗原表达微弱,可能被误判为A型血,但其子代仍可能继承完整的B基因。日本学者山本的研究指出,某些AB型亚型因基因突变导致抗原表达异常,可能被误判为A或B型。这些罕见案例提示,血型检测需结合分子生物学方法以提高准确性。

临床应用与认知误区澄清

在产科领域,血型遗传规律对溶血风险评估至关重要。例如,O型血母亲若怀有A或B型胎儿,可能因抗体通过胎盘引发新生儿溶血。但A型与B型父母的组合通常不涉及此类风险,因母体缺乏针对自身抗原的抗体。

社会认知层面,血型与亲缘关系的误判屡见不鲜。2018年国内某案例中,A型与B型父母生育了AB型孩子,引发家庭纠纷。后续基因检测发现母亲携带罕见的顺式AB基因,其AB抗原由单条染色体同时携带,可传递A或B基因。此类案例凸显了仅凭血型推断亲子关系的局限性,DNA检测才是金标准。

科学认知与社会意义重构

血型遗传研究不仅关乎生物学规律,更折射出科学认知对社会观念的塑造作用。20世纪初,兰德施泰纳发现ABO系统后,血型成为法医学和亲子鉴定的重要工具。但随孟买血型等例外现象的发现,人类逐渐意识到遗传系统的复杂性远超想象。

未来研究方向应聚焦于基因编辑技术对血型修饰的探索,以及罕见血型数据库的建立。例如,利用CRISPR技术修复孟买血型的H基因缺陷,或通过群体遗传学研究揭示血型分布的地域性差异。这些探索不仅深化基础科学认知,也为临床输血安全和遗传疾病预防提供新思路。

从显隐基因的博弈到罕见变异的启示,A型与B型父母的案例生动展现了生命科学的精妙与深邃。血型遗传的四种常规可能性背后,既有严谨的孟德尔定律,也隐藏着基因突变和表观修饰的未知领域。对于普通家庭,了解血型规律有助于消除误解;对于科学界,每一次例外现象的发现都是认知突破的契机。在基因技术日新月异的今天,我们既要尊重遗传规律的普遍性,也需以开放心态接纳生命多样性的例外之美。