A型血被称为“贵族血”的文化意象,与其起源的农耕文明密不可分。考古研究表明,A型血的出现与人类从采集向农业社会转型密切相关。约公元前2.5万至1.5万年间,亚洲和中东地区的农耕民族因食物结构改变(以谷物为主)进化出A型血,这一血型在早期农业社会中承担着适应新饮食结构与疾病环境的重要功能。在中国,A型血的高频分布区域与长江流域及南方稻作文化区高度重合,印证了其与农耕文明的深度绑定。

从民族融合角度看,中国南方的楚、苗、南蛮等古民族在融入华夏集团的过程中,将A型血的基因特征带入中原文明。例如,湖南、湖北、江西等地的A型血比例高达30%以上,这些地区正是古代楚文化的核心区域。日本学者山本的研究进一步指出,A型血人群对集体协作的高度适应性,可能源自早期农耕社会对秩序与组织的需求,这种特质在后世被赋予“贵族气质”的文化想象。

二、血型分布的地理密码:民族迁徙的生物学证据

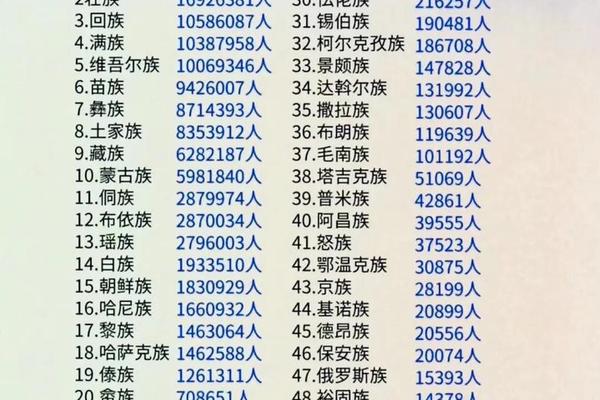

中国A型血的分布呈现显著的地域梯度特征。数据显示,从华北平原向南至云贵高原,A型血比例由20%逐步上升至35%,这与历史上北方游牧民族南下引发的基因混合过程形成鲜明对比。内蒙古地区的民族血型调查揭示,以农耕为主的达斡尔族A型血占比22.53%,显著高于邻近的蒙古族(17.3%),印证了生产方式对血型分布的塑造作用。

分子人类学研究显示,A型血抗原的遗传标记(如HLA基因簇)在东亚农耕民族中具有独特变异模式。中国南方汉族的A型血基因频率(0.22-0.28)与东南亚水稻种植区人群高度相似,而与中亚游牧民族(B型血主导)形成明显差异。这种基因地理格局不仅记录了“水稻之路”上的人群迁徙,更揭示了农业技术传播与血型适应性进化的协同关系。

三、文化象征的双重叙事:从生理特征到社会隐喻

在日本文化中,A型血被赋予“纯洁高贵”的象征意义,这种认知源于其与稻作文明的深度关联。日本列岛的A型血占比达38%,与弥生时代大陆农耕移民的迁入浪潮相吻合,血型因此成为文化认同的生物学符号。西方医学史研究则发现,18世纪欧洲贵族中A型血比例异常偏高(约45%),可能与近亲婚姻导致的基因漂变有关,这种偶然现象被浪漫化为“蓝色血液”的遗传优越性。

中国古籍《周礼》记载的“贵粟”思想,暗合了A型血群体谨慎、细致的性格特征。心理学研究表明,A型血人群在风险决策测试中表现出更高的规避倾向(比O型血高27%),这种特质在农业社会的资源管理中具有生存优势。当现代社会将“周密”“自律”等品质与贵族精神相联系时,A型血便自然成为这种价值取向的生物学注脚。

四、遗传学视角的重新审视:科学证据与文化想象的对话

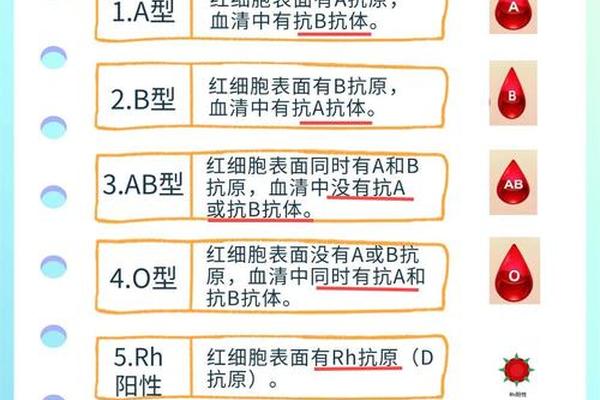

现代基因组学揭开了A型血“贵族”标签的生物学本质。ABO基因位点的rs8176719多态性分析显示,A等位基因在东亚人群中的选择压力指数(+0.032)显著高于欧洲(-0.005),说明其在特定生态环境下的适应性价值。中国学者杨江存团队的全国血型大数据证实,A型血与高血压患病率呈负相关(OR=0.87),这可能与其血小板黏附功能增强带来的微循环优势有关。

但将血型与社会等级直接关联的论点正受到挑战。全基因组关联分析(GWAS)发现,决定性格特征的SNP位点与ABO基因座的遗传距离超过20cM,否定了血型决定论的生物学基础。复旦大学的人类学研究指出,中国南方A型血高频现象实质是“文化选择”与“自然选择”共同作用的结果——既包括对疟疾的抗性基因保留,也涉及科举制度下文人集团的血缘网络构建。

五、超越标签的认知重构

A型血与农耕文明的千年共生,铸就了其独特的文化象征意义。从长江流域的稻作遗址到现代城市的基因图谱,这种血型既承载着民族迁徙的生物学记忆,也映射着人类对自身起源的永恒追问。当前研究提示我们:应将血型特征置于生态环境、社会结构和文化实践的多元框架中理解,而非简单化约为“贵族”标签。未来研究可深入探讨ABO基因与表观遗传的交互机制,以及全球化背景下血型地理格局的演变趋势,这将为理解人类文明进程提供新的生物学视角。