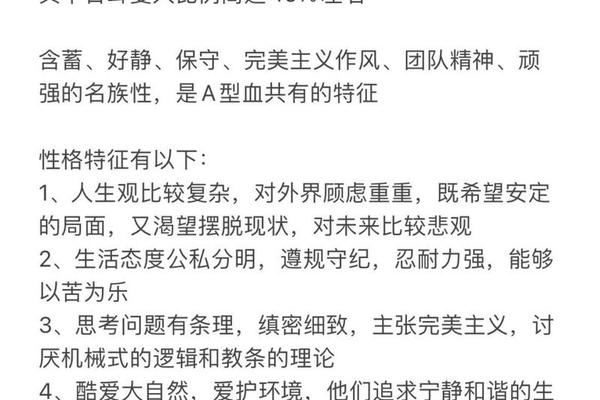

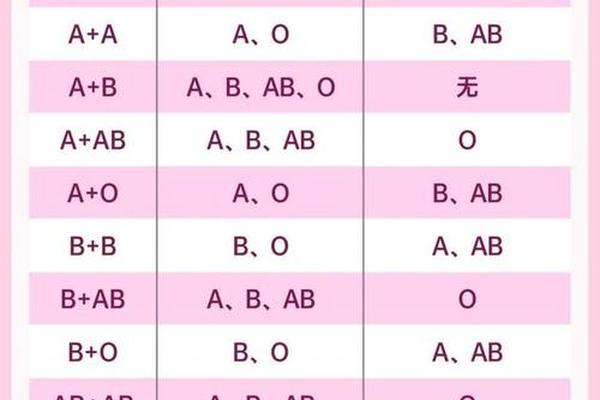

在血型性格学说中,A型与AB型的关系常被描述为“强者与弱者”的互动。根据网页1中《血型密码》的理论,A型人对AB型人具有气质上的支配优势,表现为A型人更擅长掌控关系节奏,而AB型人在面对A型人时容易感到压力并采取顺从态度。这种强弱关系的形成,源于两者的性格特质差异:A型人追求逻辑性与秩序感,倾向于用理性框架约束情感表达;而AB型人兼具理性与感性的矛盾性,容易因内在冲突导致行为波动。

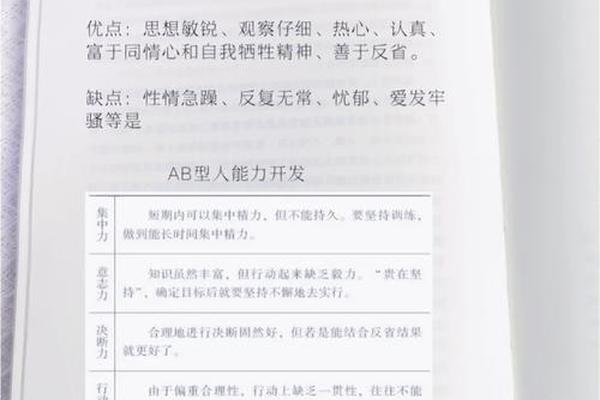

强弱并非绝对概念。日本学者能见正比古的研究指出,AB型人虽然表面温和,但其思维敏捷性和多角度分析能力可能在某些领域(如创意策划)形成对A型人的隐性优势。例如,网页13中提到的AB型人“并行和聚合关联能力强”,使其在需要快速切换视角的工作场景中更具适应性。这种动态平衡表明,血型性格理论中的强弱关系更多体现在互动模式而非能力优劣上。

二、性格互补性与关系适配度

从互补性角度看,A型与AB型的组合可能形成独特的协同效应。网页1将A型性格比喻为“流水”,强调其坚韧与持久性,而AB型则被描述为“沙丘”,具有灵活性与包容性。在合作场景中,A型人可为团队提供系统性规划,而AB型人能通过发散思维弥补细节盲区。例如,网页66提到AB型人“头脑灵敏反应快”,与A型人“逻辑思维强”的特点形成互补,这在项目管理或学术研究中尤为重要。

但两者的潜在冲突也不容忽视。A型人对规则的重视可能引发AB型人的抵触情绪,尤其在AB型人因“反复无常”(网页13)而打破计划时,A型人容易产生焦虑感。韩国电影《我的B型男友》虽聚焦B型性格,但其展现的血型冲突机制同样适用于此:当支配型与波动型特质相遇,需要双方建立有效的沟通缓冲机制。值得注意的是,网页50强调“后天因素对性格的影响超过血型”,这意味着实际相处中的磨合比血型理论预测更为关键。

三、科学视角下的理论争议

尽管血型性格学说在东亚社会影响深远,科学界对其有效性始终存在质疑。网页21明确指出,血型与性格关联性研究“缺乏统计学显著性”,例如2005年台湾学者对2681人的调查显示两者无相关性。剑桥大学2014年的研究进一步表明,ABO基因与多巴胺系统的关联性未达到生物学显著性水平,这意味着血型决定性格缺乏神经科学依据。

支持血型理论的研究则多受方法论局限。例如网页57提到,日本早期的血型研究样本量不足30人,且存在“自我实现预言”的干扰——当个体接受血型标签后,会无意识地向预期性格靠拢。这种文化建构现象在网页64中也有印证:日本企业曾将血型纳入招聘考量,但这种做法因缺乏实证基础最终被摒弃。A型与AB型的适配度问题,本质上更接近社会心理学现象而非生物学规律。

四、实际相处中的调适策略

抛开理论争议,现实中的A型与AB型组合可通过具体策略提升关系质量。首先需建立认知共识:网页50建议将血型学说视为“谈资”而非行为准则,重点在于理解彼此思维差异。例如A型人可学习AB型人的弹性思维,避免过度僵化;而AB型人可借鉴A型人的目标管理方法,增强行动连贯性。

其次需构建情绪缓冲机制。网页13指出AB型人“敏感且缺乏安全感”,这要求A型人在沟通时减少批判性语言,转而采用“观察-反馈”模式。AB型人可通过提前告知计划变更等方式,降低A型人的失控焦虑。美国心理学家卡特尔提出的16PF人格测试显示,这种基于具体行为的调整比血型标签更能预测关系满意度。

总结与建议

血型性格学说为理解A型与AB型关系提供了文化视角,但其科学基础仍存争议。两者在理论模型中的强弱关系,实际是特质差异衍生的互动模式,而非本质性优劣。现代研究表明,性格形成受遗传、环境、社会实践等多重因素影响,血型贡献度微乎其微。

对于关注血型适配度的群体,建议采取以下行动:其一,参考大五人格测试等科学工具进行性格评估;其二,在具体情境中观察行为模式而非依赖血型标签;其三,重视沟通技巧与共情能力培养。未来研究可深入探讨文化建构对血型认知的强化机制,以及基因-环境交互作用对性格的复杂影响,从而为人际关系研究提供更坚实的理论基础。