在中国传统相学体系中,痣相不仅是生理特征,更被视为命运轨迹的隐秘符号。所谓“痣相上无仆人”,并非字面意义的“没有仆役”,而是指个体命理中缺乏“劳碌奔波”的象征,这类人往往在早年或特定人生阶段免于承担繁重的体力或琐碎事务。其中,“奴仆痣”作为典型劳碌痣的代表,常与勤俭操劳、亲力亲为的性格特质相关联。本文将从痣相的文化内涵、奴仆痣的定位逻辑、命理象征及现代解读四个维度,剖析这一传统相术的深层意涵。

一、痣相体系的文化逻辑

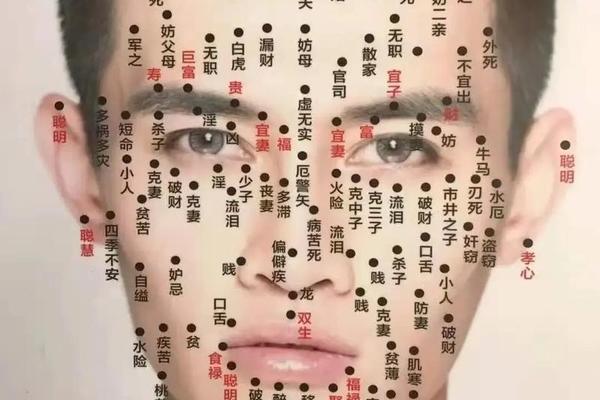

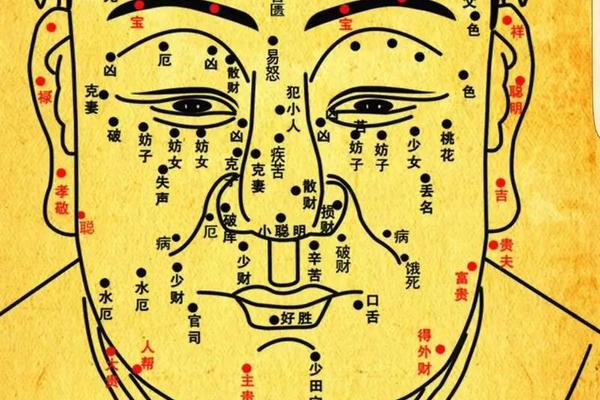

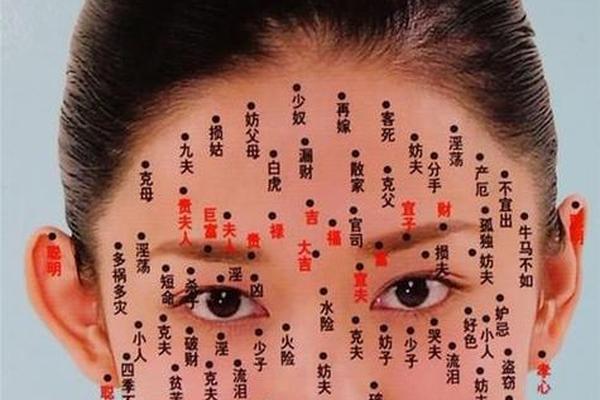

传统相学将人体视为微观宇宙,痣的位置与形态对应着五行生克与命运吉凶。古籍《相学精义》明确指出“面无善痣”,认为面部痣相多主凶兆,如额痣损前途、鼻痣破财帛,而隐于身体部位的痣则常寓吉意。这种分类源于“显隐二元论”——显痣象征外显的命途波折,隐痣则暗藏内在福泽。

在痣相的判断标准中,“奴仆痣”属于显痣范畴,其命名源于古代社会阶层观念。封建社会中的“奴仆”需承担体力劳作与事务性工作,相学家通过观察特定位置的痣相,类比推断命主需躬亲操持的生存状态。例如《九天易数》指出,脚底痣主劳碌却难聚财,正与“奴仆痣”的命理特征相合。

二、奴仆痣的定位解析

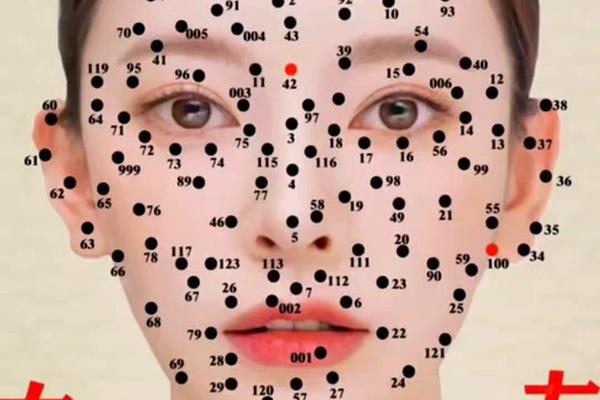

相学典籍对奴仆痣的定位存在多重解释。明代《麻衣相法》记载:“足底生墨,奔走无休”,将脚掌痣视作典型奴仆痣,认为其主一生辛劳;而清代《相理衡真》补充“掌纹藏痣,操持家业”,强调手掌痣亦属此列。现代相学研究中,更将眼肚痣纳入体系——此处痣相象征“子女辛劳”,暗含为家庭付出毕生精力的命运轨迹。

从解剖学视角分析,这些部位共同具有“承重”与“运动”功能:脚掌支撑全身重量,手掌执行精细操作,眼周肌肉维系表情传达。相学家可能由此延伸出“功能象征论”,将生理机能与命运特征相关联。例如脚掌痣对应奔波劳碌,手掌痣映射事必躬亲,眼肚痣则喻示情感操劳,形成多层次的命理解读体系。

三、痣相的命理象征系统

奴仆痣的象征意义植根于传统社会的劳动。《相学精义》提出“痣点变改”理论,认为修德可改变痣相吉凶,暗示劳碌命运可通过后天努力转化。这种观点赋予痣相动态解释——脚掌痣者若勤勉持家,可能将“劳碌”升华为“福泽”;反之,好逸恶劳者即使无此痣相,亦可能招致厄运。

对比其他痣相可发现命理系统的辩证思维:鼻尖痣主财却易纵欲,眉间痣显贵却多忧思。奴仆痣的“凶”中藏“吉”,体现在《九天易数》所述“勤俭持家,晚景丰足”——早期辛劳积累的人脉与经验,往往成为中年运势转折的基石。这种祸福相倚的思维,折射出中国传统文化中的中庸哲学。

四、现代社会的解构与重构

当代医学研究揭示,痣的本质是黑色素细胞聚集,其位置受胚胎发育影响,与命运无必然关联。皮肤科学者指出,所谓“奴仆痣”多生长于摩擦频繁部位(如手足),可能因反复刺激导致色素沉着。这从科学角度消解了传统命理的神秘性。

然而文化人类学研究显示,痣相信仰在东亚社会仍具生命力。香港大学2019年调查发现,38%的受访者相信特定痣相影响性格。这种文化惯性源于痣相叙事提供的心理慰藉:将人生挫折归因于命定痣相,可降低对现实困境的焦虑感。从这个角度看,奴仆痣的“劳碌”标签,实为古人构建的认知缓冲机制。

痣相学中的“奴仆痣”概念,本质是传统文化对劳动的符号化表达。其定位逻辑融合了功能象征与社会隐喻,既反映古代阶层观念,又暗含祸福转化的哲学智慧。在科学祛魅的今天,我们既要理性看待其缺乏实证基础的缺陷,也应珍视其中蕴含的文化思维模式。

未来研究可从三方面深化:其一,通过大数据分析痣相位置与性格特质的统计学关联;其二,探究不同文化中体相符号的建构差异;其三,解析痣相叙事在现代心理咨询中的潜在应用价值。唯有贯通传统智慧与现代科学,方能真正理解这颗小小黑痣承载的文化密码。