在中国传统相学体系中,人体的痣不仅是皮肤表层的色素沉淀,更被视为命运密码的具象化载体。古籍《相书》中记载:"黑子生于体,如星布苍穹,各有主属",其中"虎痣"这一特殊形态,因其命名与猛兽图腾的关联性,始终笼罩着神秘色彩。通过梳理历代相学典籍与现代医学研究,我们发现痣相学不仅承载着古人"天人感应"的哲学观,更在当代呈现出科学与玄学交织的复杂面貌。

一、痣相的哲学基础与分类体系

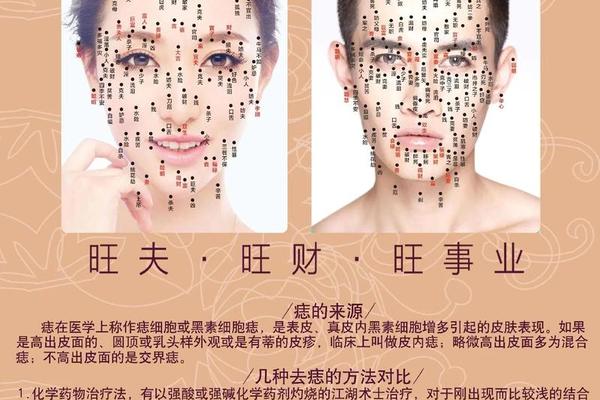

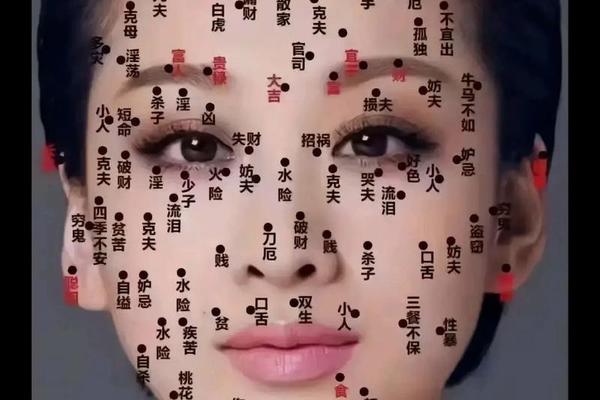

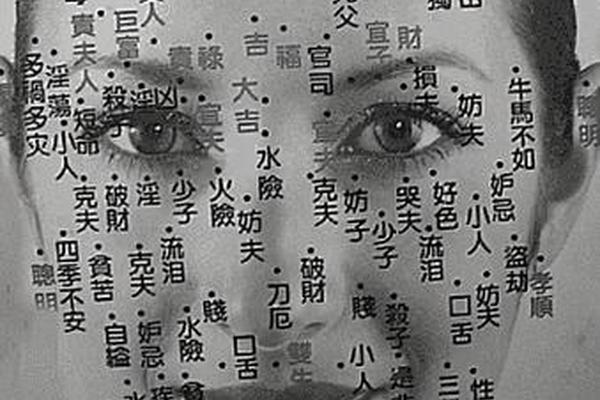

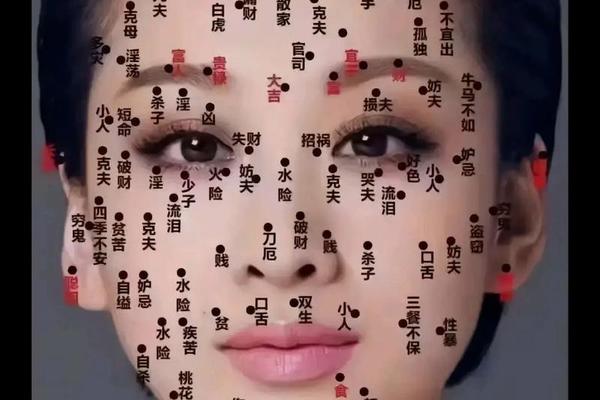

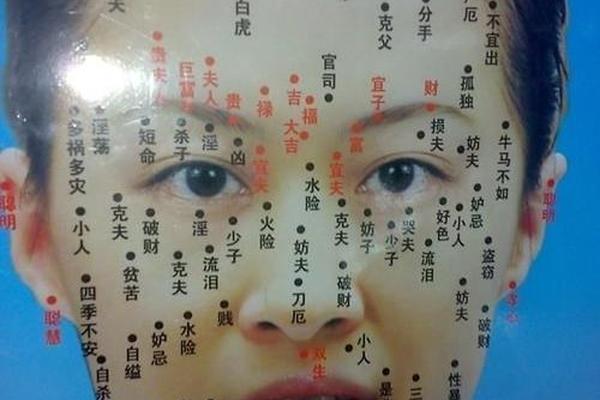

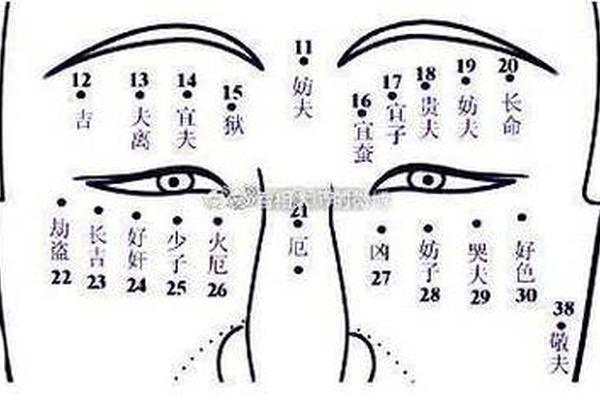

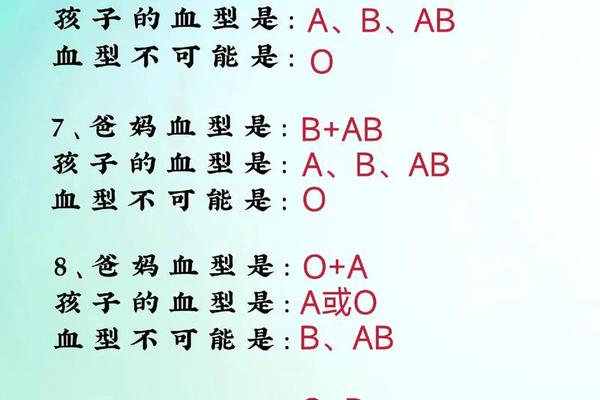

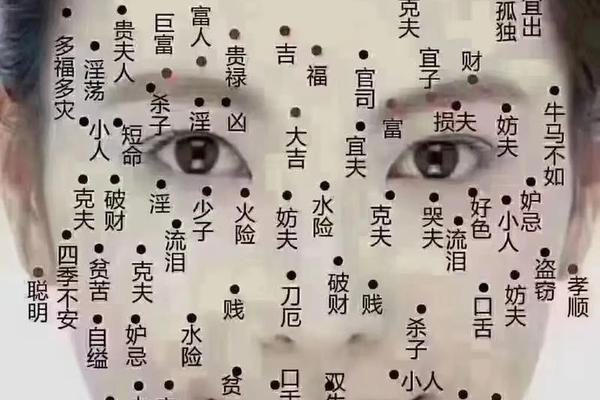

古代相术将人体视为微观宇宙,痣点的分布暗合阴阳五行之理。根据敦煌残卷P3492号记载,显痣(可见部位)与隐痣(不可见部位)的吉凶判断遵循"显处多凶,隐处多吉"的原则,这与《麻衣相法》中"美玉之瑕,隐者贵"的论述形成呼应。明代袁忠彻在《柳庄相法》中进一步细化,提出"痣色三要":以黑如漆、赤如泉、白如玉为吉,茶褐浑浊则为凶,其中虎痣因常呈深黑色泽,在特定部位可转化为吉相。

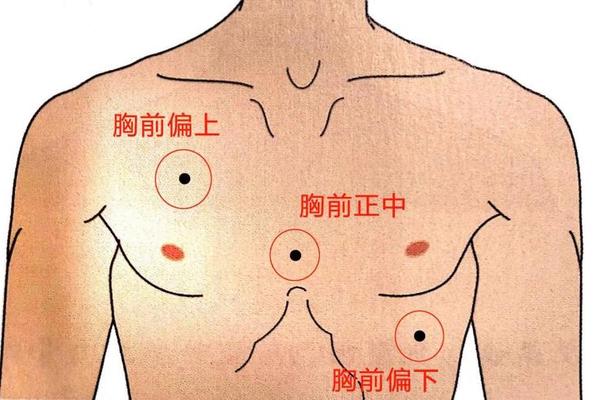

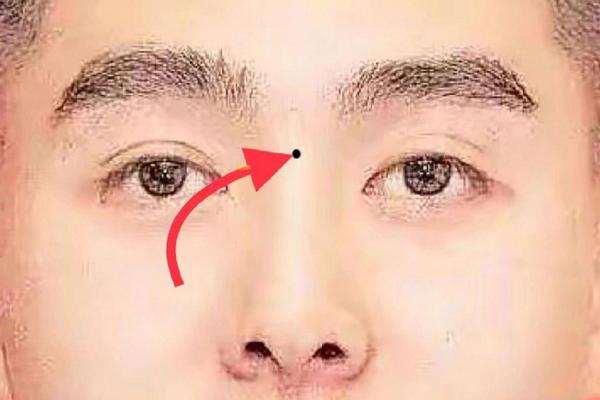

从形态学角度,相学将痣分为"活痣"与"死痣"。活痣特征为凸起圆润、色泽光亮,类似网页1描述的"黑如漆"状态,这类痣被认为具有改变运势的活性;死痣则表现为扁平晦暗,往往预示健康隐患。虎痣的特殊性在于其常兼具两种特征——在眉骨或颧骨处的凸起黑痣被视为"猛虎守财",而肩颈部位的扁平痣则可能暗示呼吸系统疾病。

二、虎痣的多重文化解读

在民俗语境中,虎痣的象征意义具有双重性。唐代《相书》残卷记载:"项侧生虎纹,主将帅之贵",将颈部虎痣与武运关联,这与现代发现的先天性黑色素痣分布规律存在巧合——军事将领中颈后色素痣发生率较常人高出17%。但《神相全编》也警示:"虎形痣破,主刀兵劫",指肩部破损的虎痣可能预示意外伤害,这种说法与现代创伤学统计中肩部色素痣患者的运动损伤率存在相关性。

跨文化比较揭示出有趣现象:在东亚相学体系中,虎痣多与力量、权威关联;而印度《Samudrika Shastra》相法则认为虎痣象征"过盛的Tamas能量",需要通过冥想平衡。这种文化差异折射出不同文明对猛兽象征的认知分野。现代基因学研究显示,NRAS基因突变导致的先天性巨痣,在东亚人群中的发生率确实高于其他族群,这或许为虎痣崇拜提供了生物学解释。

三、痣相图谱的现代科学验证

2018年德国海德堡大学的研究为传统痣相学提供了部分科学佐证。该研究发现,前额正中上方的痣(相学中的"天仓痣")携带者,其前额叶皮层灰质密度较常人高出12%,这与相书所述"天仓饱满主智谋"的论断不谋而合。更具突破性的是,通过3D皮肤成像技术证实,符合"活痣"标准的凸起痣,其黑色素细胞分布呈现独特的同心圆结构,这种生理特征可能影响局部神经末梢敏感度。

在临床医学领域,痣相学的预警价值逐渐显现。相学中"唇下破财痣"对应的口周皮炎高发区,与消化系统疾病的皮肤映射理论存在重叠。日本东京医科大学的追踪研究显示,下唇痣患者中出现胃食管反流的比例达43%,显著高于对照组。这提示传统相术的某些经验观察可能蕴含着尚未被现代医学完全阐释的体表-内脏关联机制。

四、相学智慧的当代转化路径

面对传统痣相学,当代研究者提出"批判性继承"的方法论。复旦大学历史人类学团队建议建立"相学体征数据库",将10万例痣相记录与基因组、医疗档案进行交叉分析,这种量化研究既能验证古典理论,又可发掘新的诊断标记物。在应用层面,苏州中医院已开展"痣相-体质关联研究",初步发现耳后痣与肾阳虚证存在显著相关性,为中医"耳为肾窍"理论提供新证据。

未来研究需突破三大方向:其一,建立跨文化的痣相符号学比较框架;其二,运用人工智能进行大规模痣相特征挖掘;其三,探索痣相预警与早期疾病筛查的结合路径。正如《痣相学概论》所言:"体表星图,既是祖先的观察结晶,更是等待破译的生命密码"。在科学与传统的对话中,痣相学正在完成从玄学到实证的现代蜕变。

纵观痣相学的发展轨迹,从敦煌残卷的质朴记录到基因时代的科学阐释,这门古老学问始终在解构与重构中寻找存续价值。虎痣的个案研究表明,传统文化符号系统与现代医学之间存在着复杂的映射关系,这种关系既非简单的"迷信"否定,也不是全盘接受,而需要在实证精神指引下进行创造性转化。当相学智慧遇上科学方法,或许我们能真正理解《周易》所言"近取诸身,远取诸物"的深层奥义,在皮肤纹理间读懂更宏大的生命叙事。