血型作为人类遗传的重要标记之一,其遗传规律在医学和法医学领域具有独特的应用价值。AB型与A型血型的遗传机制,以及基于血型的亲子鉴定对照表,不仅揭示了生物学遗传的基本法则,也为家庭关系确认提供了初步的科学依据。随着现代分子生物学技术的发展,血型分析在亲子鉴定中的局限性逐渐显现,其科学性与准确性需要结合更深入的遗传学知识进行探讨。

一、AB型与A型血型的遗传规律

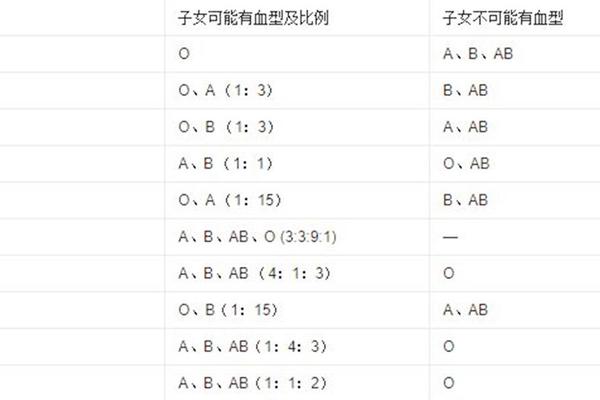

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,由A、B、O三个等位基因控制。AB型血型的基因型为AB,属于共显性遗传;而A型血型可能为AA或AO基因型,其中O为隐性基因。当AB型与A型个体结合时,子代可能从AB型父母处获得A或B基因,从A型父母处获得A或O基因。根据遗传组合,子代的血型可能为A型(AO或AA)、B型(BO)或AB型,但不可能出现O型。

例如,若AB型与A型(AO)父母结合,子代基因型可能为AA(A型)、AB(AB型)、AO(A型)或BO(B型)。这解释了为何AB型与A型的家庭中,孩子可能具有A、B或AB型,但绝不会出现O型。值得注意的是,极少数情况下,如孟买血型或基因突变,可能导致血型遗传异常,但这属于统计学上的小概率事件。

二、血型亲子鉴定对照表的应用逻辑

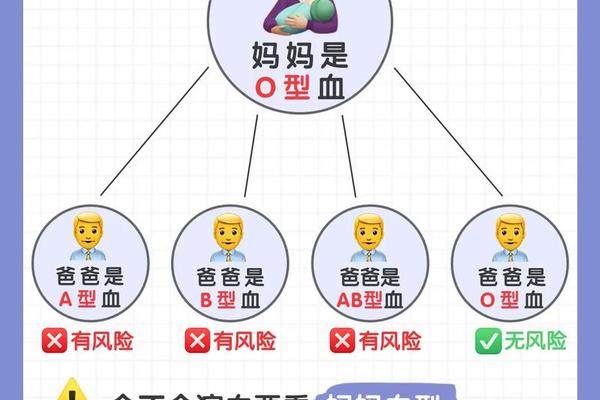

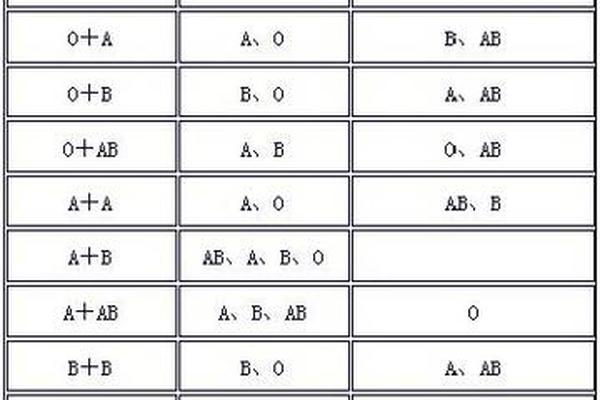

血型亲子鉴定对照表基于ABO系统的排除性原则,通过父母血型组合推断子代可能的血型范围。例如,若父母分别为AB型和A型,对照表显示子代可能的血型为A、B或AB型,而O型被排除。这种方法的科学依据在于:O型血个体仅携带OO基因型,无法传递A或B基因给子代。

该方法的局限性显著。血型对照表仅能排除部分亲子关系,无法确认生物学关联。例如,A型与B型父母可能生育O型子女(若双方均携带O基因),但O型子女的存在与否无法反向推断父母血型组合的唯一性。血型系统仅覆盖单一遗传位点,而DNA鉴定涉及数十个位点,准确性更高。

三、血型鉴定的科学依据与争议

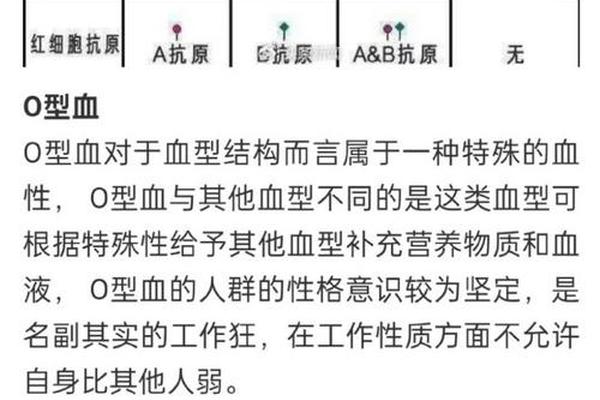

血型鉴定的理论基础源自红细胞表面抗原的遗传表达。A型血携带A抗原,B型血携带B抗原,AB型同时表达两种抗原,而O型缺乏这两种抗原。通过血清学实验检测抗原与抗体的凝集反应,可确定个体血型。这种方法的临床操作简便,成本低廉,但其在亲子鉴定中的应用存在争议。

争议的核心在于血型系统的遗传复杂性。例如,A型中的亚型(如A1和A2)可能导致检测误差;Rh血型系统的叠加影响也可能干扰结果。基因重组、突变或嵌合体现象可能打破常规遗传规律,使得单纯依赖血型判断亲子关系存在风险。

四、血型鉴定与DNA技术的互补性

尽管血型鉴定在亲子关系确认中具有初步筛选价值,但其必须与DNA技术结合以提高准确性。DNA亲子鉴定通过分析STR(短串联重复序列)位点,准确率高达99.99%,且能识别同卵双胞胎外的所有血缘关系。相比之下,血型鉴定仅能提供概率性排除,例如AB型父母无法生育O型子女的结论具有100%排除效力,但符合血型规律的亲子关系仍需DNA验证。

未来,随着二代测序(NGS)和蛋白质组学的发展,血型鉴定可能向多基因位点扩展。例如,通过分析ABO基因的SNP位点,可更精确地预测血型遗传模式,甚至发现新的稀有血型系统。这种技术革新或将弥补传统血型鉴定的不足,为法医学和临床输血提供更全面的数据支持。

五、社会意义与考量

血型亲子鉴定对照表的普及反映了公众对血缘关系确认的迫切需求,但其误用可能引发家庭矛盾。例如,部分家庭因血型不符而怀疑非亲生,却忽视了基因变异的可能性。科学教育需强调血型鉴定的局限性,倡导以DNA技术为最终依据。

层面,血型信息涉及个人隐私,医疗机构需确保检测结果的保密性。应避免将血型作为种族或社会阶层划分的工具,防止遗传学知识的滥用。

总结

AB型与A型血型的遗传规律及亲子鉴定对照表,为血缘关系提供了初步的科学判断工具,但其局限性要求我们必须结合DNA技术进行综合评估。未来研究应聚焦于血型系统的多基因关联分析,开发更高效的遗传检测方法。对于公众而言,理性看待血型鉴定结果,尊重科学证据的严谨性,是维护家庭和谐与社会公正的重要前提。