O型血抗A抗体的科学解读与医学意义

在人类复杂的免疫系统中,抗体如同精准的“分子哨兵”,对特定抗原产生应答。其中,抗A抗体作为ABO血型系统的核心组成部分,在O型血个体中扮演着特殊角色——这类人群的红细胞虽缺乏A、B抗原,其血清却天然携带抗A与抗B抗体。这种看似矛盾的现象,不仅塑造了O型血“万能供血者”的称号,也埋藏着输血医学与母婴健康领域的重要挑战。理解抗A抗体的本质与作用机制,对于规避临床风险、推进精准医疗具有深远意义。

一、抗A抗体的生物学基础

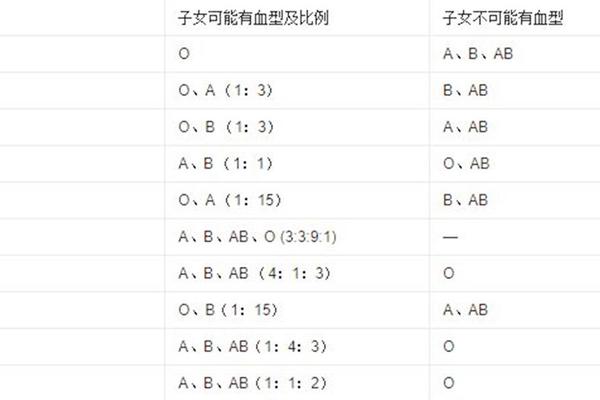

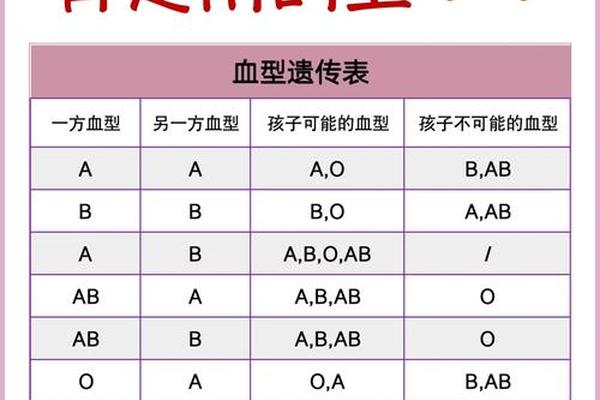

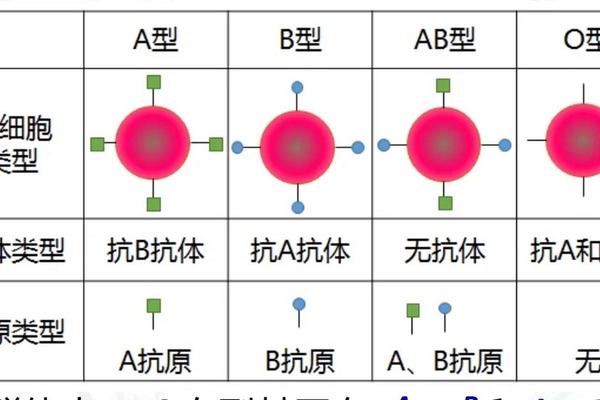

ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原与血清抗体的动态平衡。根据抗原类型,人类被分为A、B、AB、O四类血型:A型红细胞携带A抗原,血清含抗B抗体;B型反之;AB型兼具A、B抗原而无相应抗体;O型则完全缺乏A、B抗原,但血清中同时存在抗A与抗B抗体。这种抗体的形成机制源于免疫系统的“自我识别”特性——当个体红细胞不携带某种抗原时,体内会自然产生针对该抗原的抗体,以防止外来物质入侵。

从分子结构看,抗A抗体的本质是免疫球蛋白IgM,其Y型结构末端可特异性结合A抗原的糖基化位点。研究发现,A抗原由N-乙酰半乳糖胺构成,而抗A抗体的结合会触发补体激活途径,导致红细胞膜破裂引发溶血。这一过程在输血错误或母婴血型不合时尤为危险,例如O型血母亲若孕育A型胎儿,母体抗A抗体可能通过胎盘攻击胎儿红细胞,造成新生儿溶血病。

二、抗A抗体的临床应用价值

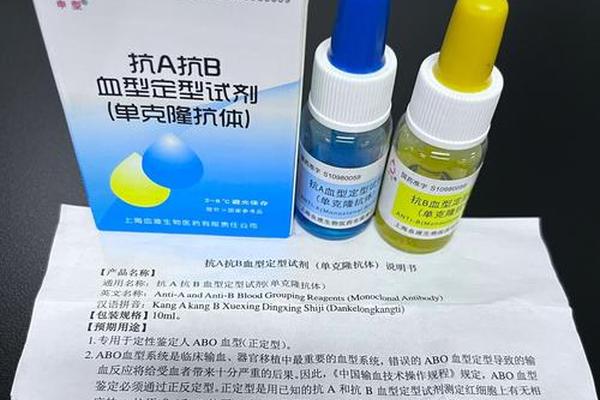

在输血医学中,抗A抗体既是工具也是风险源。临床使用的抗A血型定型试剂多采用单克隆抗体技术,通过杂交瘤细胞培养获得高纯度抗体,用于快速鉴定红细胞表面的A抗原。试剂质量标准严格规定:抗A试剂需在5秒内凝集A1型红细胞,效价不低于1:128,且不得与B、O型红细胞反应。这种高特异性使其成为血型筛查的“金标准”,但试剂保存条件(2-8℃避光)与有效期(1-2年)的严格要求,也反映出抗体活性的脆弱性。

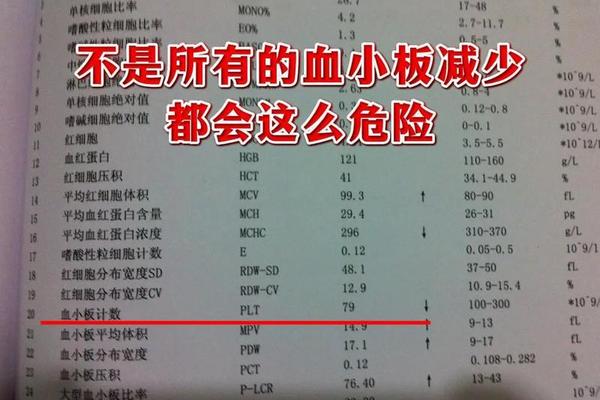

O型血在紧急输血中的“万能性”实则具有双重性。虽然O型红细胞无A、B抗原可输注给任何血型患者,但其血浆中的抗A、抗B抗体仍可能引发受血者红细胞溶解。研究显示,当O型全血输入A型患者时,血浆抗体浓度需稀释至1:200以下才能避免溶血反应,这限制了O型血的输注量与速度。现代临床更推荐成分输血,仅使用O型红细胞悬液而非全血,以降低抗体相关风险。

三、抗A抗体的研究进展与挑战

基因工程技术为抗A抗体的优化开辟了新路径。通过重组DNA技术,科学家已能构建人源化单克隆抗体,其亲和力较传统鼠源抗体提升3倍以上,且稳定性显著增强。例如,2022年某研究团队利用CRISPR技术改造杂交瘤细胞,使抗A试剂的效价突破1:512,检测灵敏度提高至可识别Ax亚型。这类突破不仅提升血型检测精度,更为稀有血型筛查提供技术支持。

在母婴医学领域,抗A抗体的定量监测技术取得重要进展。新型化学发光法可检测低至0.1 IU/mL的抗体浓度,较传统试管法灵敏度提高百倍,使新生儿溶血病的预测窗口期提前至孕16周。抗体效价与疾病严重程度并非线性相关,部分高浓度抗A抗体孕妇并未出现胎儿异常,提示仍需结合胎盘屏障功能、胎儿代偿能力等多因素综合评估。

从分子机制到临床转化的思考

抗A抗体的研究历程,映射着人类对生命奥秘的持续探索。从兰德施泰纳发现ABO血型系统至今,这一领域已跨越百年,但挑战依然存在:如何开发长效稳定的抗体保存技术?能否通过基因编辑消除O型血抗体以创造真正的“通用血型”?未来研究或可聚焦于抗体-抗原相互作用的动态模拟,以及跨物种血型兼容性探索。正如《自然》杂志评述:“理解血型抗体的本质,不仅是免疫学的里程碑,更是通向个性化医疗的钥匙。”唯有持续深化基础研究与临床实践的结合,方能在输血安全与疾病防治领域实现更大突破。