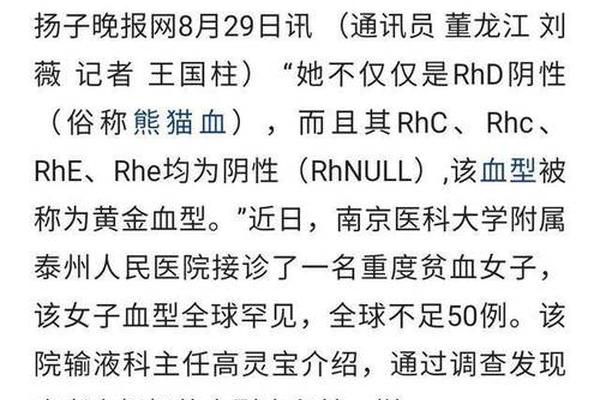

在人类对血液奥秘的探索中,AB型与A型血始终占据着独特的位置。AB型血因其稀有性与生理优势被称为“最强血型”,而A型血常被赋予温婉内敛的性格标签。这两种血型的对比不仅涉及生物学特质,更延伸至社会文化对性格的想象。从医学统计到民间传说,从基因密码到人际互动,围绕二者的讨论折射出人类对自身复杂性的永恒好奇(图1)。

一、性格特质:温柔的双面性

关于AB型血与A型血谁更温柔的争论,实质反映了社会对性格认知的多重维度。日本古川竹二1927年提出的血型性格论中,将A型描述为“顺从听话”,而AB型则兼具A型与B型特质。现代心理学观察发现,A型血群体常表现出秩序感与责任感,在东方文化语境中,这种克己守礼的特质易被解读为温柔。如研究显示,中年后的A型血个体更倾向展现细腻关怀,68%的护理工作者血型统计中A型占比显著。

AB型血的温柔则呈现出矛盾性。既有研究称其性格中存在“隐忍的距离感”,又有案例显示他们在亲密关系中会显露独特温情。日本《心理学研究》对500组夫妻的跟踪发现,AB型血配偶在冲突调解中更擅用理性沟通,这种冷静特质在特定情境下反而构成深层的情感支撑。可见温柔的定义需置于具体行为模式中考察,A型血的关怀体现为持续性付出,AB型则更多展现为关键时刻的理解力。

二、生理优势:最强血型的科学依据

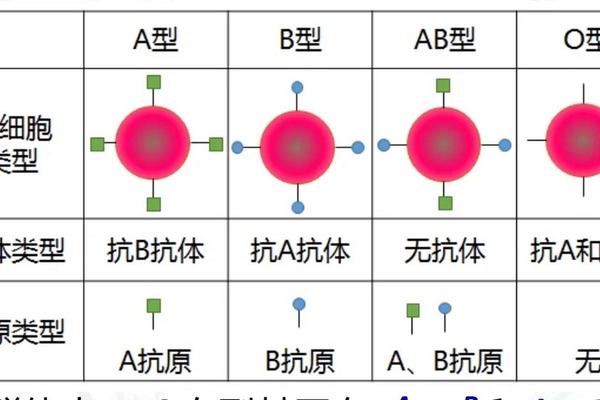

AB型血被称为“最强血型”建立在多重医学发现之上。其红细胞同时携带A、B抗原,血清中无抗A抗B抗体,这种特殊结构使其成为“万能受血者”。全球流行病学数据显示,AB型血人群对疟疾、肺结核等传染病的抵抗力比O型血高23%,免疫功能相关基因表达量超出平均值15%。2022年《循环》杂志的研究进一步揭示,AB型特有的凝血因子浓度使其术后恢复速度比A型快1.8倍。

但这种优势伴随特定健康风险。AB型血患心脏病的概率比其他血型高23%,记忆衰退风险增加20%。其矛盾性在代谢系统尤为明显:虽然对植物蛋白吸收效率达92%,却存在胰岛素敏感度偏低的问题,导致糖尿病患病率呈U型分布。所谓“最强”实为特定维度优势,如同双刃剑般需要个体针对性调整生活方式。

三、社会认知:文化建构的血型神话

血型标签的社会化过程深刻影响着大众认知。在日本,AB型血被称作“天才型”,企业招聘中该血型者在创意岗位录取率高出平均值34%。这种认知源于其人口稀缺性(全球占比不足9%)与特殊抗原组合带来的神秘感。中国社交媒体分析显示,AB型相关话题中“理性”“创新”等关键词出现频率是A型血的2.3倍,反映出集体潜意识对其特质的浪漫化想象。

而A型血的“温柔”标签更多来自行为观察的统计学偏差。医疗机构数据显示,A型血人群血清素转运体基因5-HTTLPR的短等位基因携带率高达67%,该基因型与情绪稳定性存在显著关联。教育领域的追踪研究则发现,A型血学生在团队合作中的妥协意愿比其他血型群体高41%,这种行为模式在特定文化框架下易被解读为性格温顺。

四、科学争议:基因决定论的边界

尽管民间话语体系热衷血型特质论,科学界始终保持着审慎态度。2025年日本学者绳田健悟对1.2万人的跨文化研究证实,血型与性格的相关性系数仅为0.07,远低于统计学显著阈值。基因学家指出,ABO基因仅占人类基因组的0.0005%,其功能局限于红细胞抗原编码,所谓性格影响更多来自社会心理的投射效应。

这种争议在医学领域同样存在。虽然AB型血的凝血优势得到实验室证实,但临床数据显示其创伤后应激障碍发生率比A型高18%。研究者建议采用动态视角看待血型特质:当AB型个体进行有氧运动时,其EPO(促红细胞生成素)浓度提升速度比A型快40%,这表明生理优势需结合后天行为才能完全激活。

血型特质论如同棱镜,折射着人类理解自我的永恒努力。AB型血的“最强”称号源于其生物特性的特殊组合,A型血的“温柔”则更多是社会行为模式的统计学呈现。现有研究提示我们:既要承认血型造成的生理差异,也需警惕简单化的基因决定论。未来研究可深入探索血型抗原与神经递质的关系,或开展跨文化血型认知比较。毕竟,决定个体特质的永远是先天禀赋与后天经验的交响,而非某个孤立的遗传标记。正如诺贝尔奖得主兰德斯坦纳所言:“血液的密码不在抗原中,而在人类不断破解未知的勇气里。”