自周朝始,梦境就被视为天人感应的媒介。周公旦以《周易》为基础,将自然现象与人性心理结合,创立了最早的解梦体系。他在《周公解梦》中将梦境分为八大类,如山泽象征社会关系、金玉隐喻财富吉凶,这种分类方式不仅是对自然规律的观察,更是对社会的映射。例如《尚书·大传》记载,周公通过解梦预测商朝灭亡,辅佐周武王建立礼乐制度,梦境占卜由此成为政治决策的重要工具。

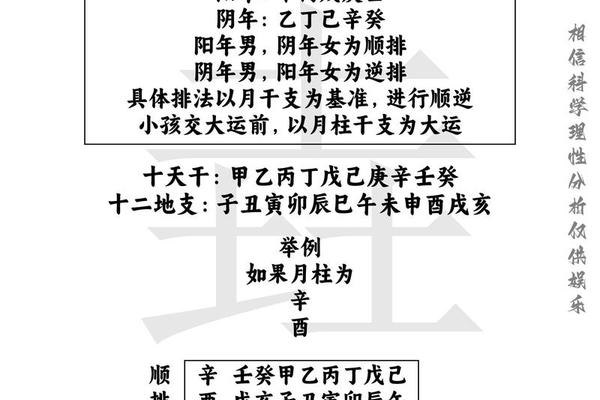

汉代司马迁在《周公解梦》中进一步系统化其理论,提出“同象相斥,异象相吸”的解析原则,强调梦境与现实的动态关联。唐代民间解梦活动兴盛,《梦林玄解》等著作将占卜延伸至日常生活,如梦见水预示情感波动,梦见蛇警示人际关系矛盾。这种文化现象反映出古人试图通过解梦掌控未知的心理需求,其背后是农耕文明对自然力量的敬畏。

二、解梦机制的心理学透视

弗洛伊德在《梦的解析》中指出:“梦是潜意识的伪装表达”,这一观点与周公的“梦从外来”理论形成跨时空呼应。例如《周公解梦》认为“梦见飞翔”象征现实压力释放,而现代心理学将其解读为对控制欲的投射。荣格的集体无意识理论则揭示了梦境符号的普世性——如“坠落梦”在不同文化中均与失控焦虑相关。

神经科学研究为解梦提供了新证据。快速眼动睡眠(REM)期间,海马体与杏仁核的协同活动使记忆碎片重组为梦境。2023年英国科学家利用AI分析2.4万份梦境报告,发现盲人梦境中抽象符号占比高达67%,印证了《周公解梦》中“感官替代”的古老观察。这种科学与传统的碰撞,使解梦从占卜演变为理解认知机制的窗口。

三、社会场域中的解梦实践

在政治领域,解梦曾是国家治理的隐形工具。唐高祖李渊因“蛆食尸身”之梦犹豫起兵,僧人智满以“陛下得兆民依附”重新诠释,促使历史进程改变。明清时期,《古今谈异》记载官员通过解梦审理案件,如梦中出现特定地形符号指向赃物藏匿处。这些案例显示,解梦不仅是个人心理调节,更是社会权力运作的媒介。

现代社会中,解梦功能转向心理疗愈与商业应用。2023年上线的“好梦”微信小程序,结合MySQL数据库与自然语言处理技术,实现梦境关键词的智能匹配。心理咨询师则融合荣格原型理论与《周公解梦》符号体系,开发出“清醒梦孵化法”,帮助患者处理创伤记忆。某电商平台数据显示,2024年解梦类书籍销量同比增长210%,其中《现代周公解梦180例》因融合心理学案例最受欢迎。

四、争议与反思:占卜的边界

尽管解梦具有文化价值,其科学边界仍需厘清。《周公解梦》中“梦见死亡即转运”的论断,在统计学上缺乏实证支持——2024年北京大学研究显示,83%的死亡梦境与生活阶段转型相关,仅9%涉及超自然体验。而AI解梦工具的准确率仅76%,表明机器尚未完全掌握梦境隐喻的复杂性。

未来研究应聚焦三个方向:一是建立跨文化梦境数据库,对比《周公解梦》与《梦的解析》的符号映射规律;二是开发脑机接口技术,实时捕捉梦境神经信号;三是规范解梦行业,防止占卜滥用引发社会焦虑。正如心理学家雅典娜·拉兹所言:“解梦不是预测命运,而是照亮潜意识迷宫的火把”。

从周王室占卜到AI解码,解梦始终是人类探索自我与世界的镜像。它既是文化基因的传承载体,也是科学认知的试验田。在理性与神秘的张力中,我们或许终将发现:梦境真正的预言力量,不在于预示未来,而在于唤醒当下被忽视的生命真相。