血型作为人类遗传的重要特征,其奥秘不仅体现在输血医学领域,更在遗传学层面揭示了生命密码的传递规律。当父母分别为B型血和A型血时,孩子的血型可能性远比普通认知更为复杂,这背后涉及显性与隐性基因的博弈、抗原合成的分子机制等多重因素。从孟德尔遗传定律到现代分子生物学研究,科学界已逐步解开了ABO血型系统的遗传密码,但临床实践中仍存在血型悖论的罕见案例,这些现象挑战着传统认知,也推动着人类对血型遗传机制的深入探索。

遗传规律与血型组合

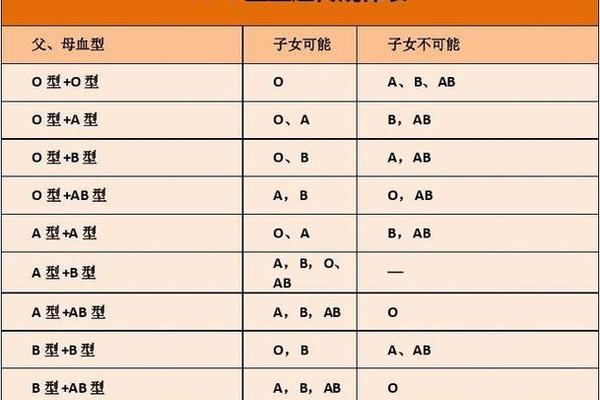

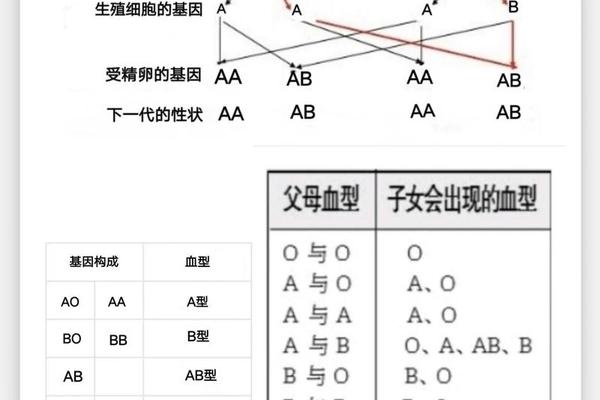

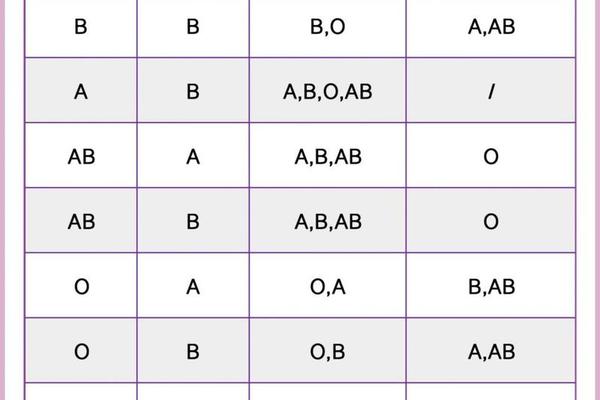

根据ABO血型系统的遗传规律,父母血型组合为A型和B型时,孩子可能呈现A型、B型、AB型或O型四种血型。这种多样性源于父母各自携带的等位基因组合:A型血个体的基因型可能是AA或AO,B型血可能是BB或BO。当AO基因型的A型血与BO基因型的B型血结合时,子女将分别继承父母各一个基因,形成AO(A型)、BO(B型)、AB(AB型)或OO(O型)四种可能。

基因重组的过程遵循显性遗传法则。例如AO型父亲提供的A或O基因,与BO型母亲提供的B或O基因随机组合后,产生AB、AO、BO、OO四种基因型。其中AB型对应AB血型,AO和BO分别表现为A和B血型,OO则显示O型血特征。这种遗传机制解释了为何看似简单的血型组合会衍生出复杂的结果。

基因显隐性与抗原表达

ABO血型的本质差异源于红细胞表面特异性抗原的存在与否。A和B抗原的形成由9号染色体上的ABO基因调控,其中A、B为显性等位基因,O为隐性基因。当个体携带A基因时,其编码的N-乙酰半乳糖胺转移酶催化H抗原转化为A抗原;携带B基因则产生半乳糖转移酶,将H抗原转化为B抗原。

基因显隐性规律决定了血型表现。例如AO基因型中,显性的A基因掩盖了隐性O基因的表达,使个体表现为A型血。同理,BO基因型显示为B型血。这种显隐关系解释了为何两个A型血父母可能生育O型血子女——当父母均为AO型时,有25%概率传递两个O基因形成OO型。

血型抗原的分子基础

从分子层面看,A、B抗原的本质差异在于糖链末端的特异性糖基。H抗原作为前体物质,其β-D-半乳糖末端通过不同酶促反应形成最终抗原:A抗原连接N-乙酰半乳糖胺,B抗原连接半乳糖。这种微小的分子差异决定了免疫系统的识别反应,也是ABO血型分类的化学基础。

抗原合成的基因调控具有精密的时间空间特性。胚胎发育第37天即可检测到ABH抗原,但完整抗原表达需至出生后18个月。这种发育时序性解释了为何新生儿血型鉴定可能出现偏差,也为某些血型相关疾病的产前诊断带来挑战。

特殊血型的遗传例外

在极少数情况下,血型遗传会突破常规模式。孟买血型就是典型例外,这类个体因缺乏H抗原前体,即便携带A或B基因也无法表达相应抗原,血清学检测显示为O型特征。当孟买血型者与普通AB型结合时,可能生育出常规遗传规律无法解释的血型组合。

另一种特殊现象是顺式AB型,其基因型中A、B抗原决定簇位于同一条染色体。这类父母与O型血结合时,可能生育AB型后代。统计显示我国顺式AB型发生率约五十万分之一,这类案例常引发亲子关系误解,需通过基因测序才能准确鉴别。

ABO血型系统的遗传规律既遵循经典孟德尔定律,又存在分子层面的复杂调控机制。理解A、B血型形成原理及其遗传特性,不仅有助于临床输血安全和亲子鉴定,更为遗传性疾病研究提供新视角。未来研究应着重于:①建立中国人群特异性血型基因数据库;②开发快速准确的稀有血型检测技术;③探索血型抗原在免疫调节中的作用机制。建议临床遇到血型遗传异常案例时,优先考虑基因检测而非简单血清学判定,以避免误诊引发的家庭与社会问题。