“风马牛不相及”与“痣相牛马”看似是两条永不相交的平行线,前者源自《左传》的经典外交辞令,后者属于传统相术的玄学体系。这两者在中国文化语境中却共同揭示了符号解读的复杂性:当语言与身体被赋予隐喻功能时,其原始意义往往在历史长河中经历误读、重构甚至异化。

以“风马牛不相及”为例,历代学者对“风”字的争议持续千年。东汉服虔提出“牝牡相诱”之说,认为动物发情追逐是“风”的核心意象,但唐代孔颖达质疑“马牛纵逸亦难及千里之遥”;宋代陆佃另辟蹊径,提出“牛走顺风,马行逆风”的物理规律,却被清代何琇以实证精神反驳“核诸物理,无此事”。这种多义性恰如痣相学中“鼻翼主财、眉中有痣定兄弟”等规则,虽缺乏生物学依据,却在文化实践中形成了一套自洽的符号系统。

二、传统解释的合理性争议

“风”的释义分歧折射出语言考据的困境。现代学者通过甲骨文考证指出,“风”与“放”在商周时期存在通假现象,《史记·鲁世家》中“马牛其风”的记载更支持“走失”本义。然而《古文观止》将“风”解为自然界的空气流动,认为原句应断为“唯是风,马牛不相及”,强调风的速度远超牛马,以此比喻齐楚地域悬隔。这种断句重构虽颠覆传统,却使文意豁然贯通,恰似痣相学中“额生七星主大贵”的传说,虽无科学依据,却在民俗叙事中完成了逻辑闭环。

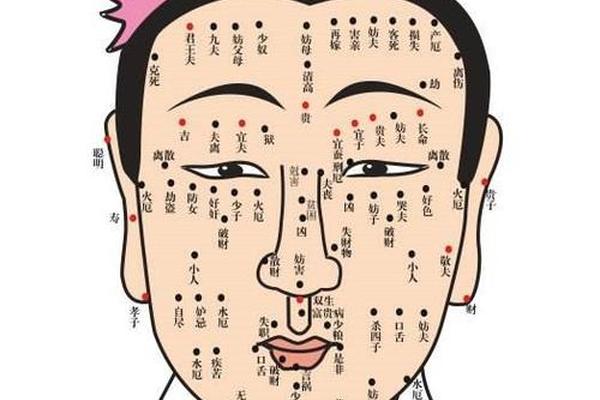

反观痣相学的理论基础,《黄帝内经》将体表特征与脏腑功能关联的朴素医学观,演变为“唇下痣破财、耳垂痣长寿”等命理公式。明代《神相全编》甚至细化到“痣分五色,黑者主厄,朱者主贵”,这种将偶然性身体标记与命运因果强行绑定的模式,与“风马牛”成语的阐释路径惊人相似——皆是通过隐喻扩展完成文化意义的增殖。

三、科学思维对传统认知的冲击

基因学研究显示,痣的形成与MC1R基因突变直接相关,其分布规律受紫外线暴露、激素水平等环境因素影响,与“富贵”“灾厄”并无关联。同样,“风马牛”原初的军事地理隐喻,在分子人类学视角下更显荒诞:DNA分析证实东亚人群迁徙路线与先秦诸侯国疆域高度重叠,所谓“齐楚悬隔”的物理距离,实则远小于游牧族群的季节性移动范围。这种科学祛魅揭示了传统文化符号的认知局限:当古人用有限观测工具解释世界时,难免将相关性误判为因果性。

但文化符号的生命力恰在于其弹性。正如“风马牛”被赋予“毫不相干”的现代语义,痣相学也在心理咨询领域焕发新生。临床研究发现,接受“眉间痣主决策力”暗示的受试者,在风险评估测试中表现出更强的自信度,这印证了符号系统对心理建构的潜在影响。

四、文化传承中的隐喻功能

“风马牛”的外交智慧值得重估。楚使屈完以“牛马走失不及”婉拒齐师,既回避正面冲突,又暗讽对方师出无名,这种“以物喻政”的修辞策略,与痣相学“观形察色”的诊断思维异曲同工。春秋时期的外交辞令常借自然现象建构政治,如《国语》载“星陨如雨喻国危”,这与“天庭黑痣妨双亲”的相术逻辑共享着同一套象征语法。

当代文化研究更应关注这类符号的实用功能。人类学家特纳指出,身体标记在部落社会中承担着身份编码功能,这与痣相学的“奴仆痣”“贵戚痣”分类机制不谋而合。而“风马牛”成语在跨文化传播中衍生出“apples and oranges”等对应表述,证明隐喻思维是人类共通的认知工具。

从“风马牛”的语义流变到痣相学的现代转型,两条文化脉络的交织揭示了符号解读的双重性:既是认知局限的产物,又是智慧创造的结晶。当前研究需突破非此即彼的二元对立,建立跨学科对话机制。例如通过脑成像技术分析命理暗示的心理效应,或借助语料库语言学追踪成语的语义漂移轨迹。

未来可在三方面深化探索:其一,构建传统文化符号的认知语言学模型,解析“风-马-牛”等意象链的隐喻生成机制;其二,开展痣相学的实证心理学研究,量化符号暗示对行为决策的影响度;其三,在数字人文框架下,对《四库全书》《中国方志库》中的命理文献进行语义网络分析,揭示文化基因的突变规律。唯有如此,方能真正理解这些“不相及”的符号如何在历史长河中缔造出精妙的文化密码。