在人类对生命奥秘的探索中,血型始终笼罩着神秘色彩。社交媒体上流传着“O型血自带长寿基因”“AB型血是贵族象征”等说法,甚至衍生出血型决定性格、命运的理论。这些标签究竟是科学结论还是文化想象?当我们深入分析血型抗原的生物学本质与流行病学研究,会发现血型与健康的关系远比传说复杂,而所谓“贵族血”的概念更是充满认知误区。

疾病易感性的双面证据

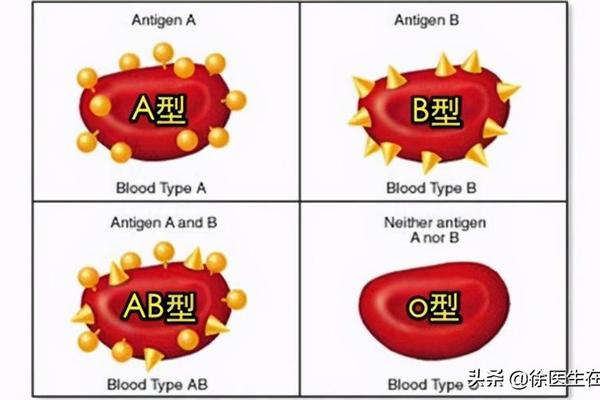

O型血在疾病预防领域常被赋予光环。研究发现,O型红细胞因缺乏A/B抗原,对疟原虫黏附分子的亲和力最低,使得疟疾感染率显著低于其他血型。日本学者对189人的脑部扫描显示,O型血群体大脑灰质体积更大,可能与阿尔茨海默病风险降低相关,但该结论因样本量限制仍需验证。

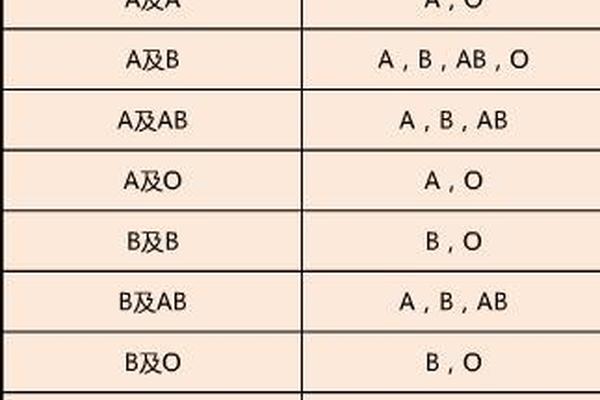

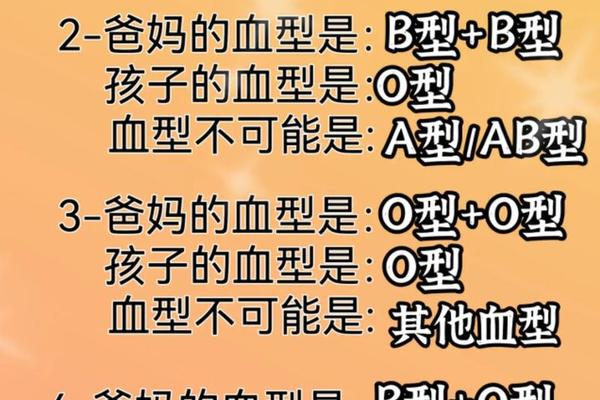

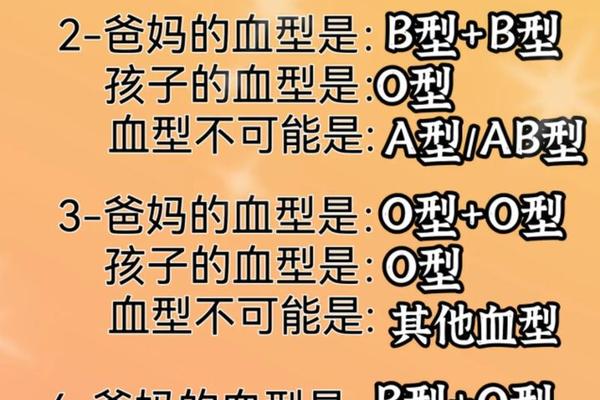

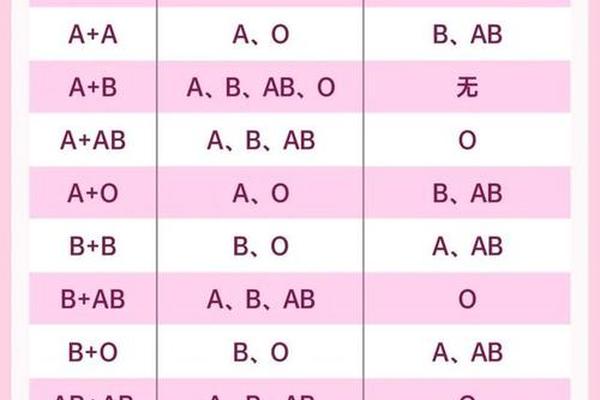

这种优势并非绝对。中国北方O型血人群的胃癌发病率反而较高,这与幽门螺杆菌感染率上升有关。2021年台湾33万人队列研究证实,A型血胃癌风险比O型高20%,但O型血消化性溃疡发生率却是其他血型的1.3倍。AB型血的疾病图谱更具矛盾性,其基因多样性虽带来慢性病抵抗力,却因凝血因子水平异常导致冠心病风险增加23%。

血型特性与历史演变

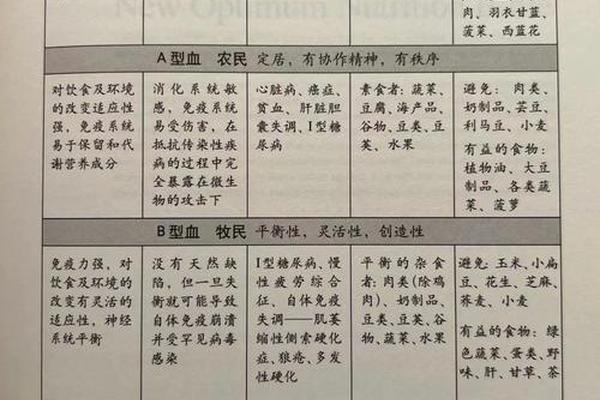

基因考古学揭示了血型进化的生存密码。O型血作为最古老的血型,与早期采集者的免疫适应性密切相关,至今在疟疾高发的中国南方占比达40%以上。A型血伴随着农业文明出现,肠道菌群对谷物消化能力的进化使其在农耕民族中占据主导,这种适应性却成为现代心血管疾病的潜在诱因。

AB型血则是民族融合的产物,约在1500年前游牧民族南迁过程中,B型血基因与中原A型血人群结合形成。全球仅2-5%的分布率使其自带稀缺性标签,但医学界明确指出,这种“贵族”属性源于统计学概率而非生物学优越性。历史上欧洲霍乱大流行导致O型血人口锐减,印证了血型分布实为环境选择的生存策略。

输血医学的认知革新

O型血“万能供血者”的神话已被现代医学解构。虽然O型红细胞缺乏A/B抗原,但血浆中的抗A、抗B抗体输入异型患者体内仍可能引发溶血反应。临床实践仅允许在紧急情况下输注O型洗涤红细胞,且需严格限制剂量。AB型血虽能接受所有血型血浆,但血小板捐献时仍需同型匹配,这种单向兼容性反而增加了急救时的供血难度。

Rh阴性血型的稀有性更值得关注。中国汉族中仅0.3%的“熊猫血”人群,其输血保障体系依赖全国联网的稀有血型库。相较于ABO系统的文化符号,建立Rh阴性群体妊娠监测机制和自体储血制度,才是真正攸关生命的医学课题。

破除标签的社会文化反思

血型性格学说本质是伪科学的重灾区。20世纪初日本军国主义为筛选“优质士兵”资助的血型研究,已被证实存在数据伪造。当代脑科学研究表明,神经突触可塑性对性格的影响远超先天因素,所谓“A型血严谨”“B型血 creative”的论断,混淆了统计学相关性与因果律。

AB型血的“贵族”称谓更多源自传播学策略。媒体将医疗领域的特殊输血规则符号化,叠加稀有性数据制造神秘感,这种叙事在社交平台病毒式传播中不断异化。事实上,血型与智力、社会地位的相关性研究均被证实存在方法论缺陷,2022年《自然》子刊研究指出,教育程度对寿命的影响是血型的17倍。

重构认知的科学视角

当我们将目光回归分子生物学本质,ABO抗原只是红细胞膜上的糖蛋白标记。这些由GTA/GTB基因编码的糖基转移酶,本与“贵贱”无关。所谓血型优势本质是进化博弈的暂时平衡——O型抗疟疾却易患消化疾病,A型适应农耕却面临心血管风险,这种二律背反印证着“适者生存”的残酷法则。

未来研究需突破三大方向:建立百万级人群的ABO表型与基因组学数据库,揭示血型与慢性病的分子机制;完善稀有血型预警系统,通过基因编辑技术开发通用型人工血液;开展公众科普消除认知偏见,让血型回归医学检测工具的本质属性。毕竟,决定生命质量的不是红细胞上的糖链结构,而是科学认知与健康管理的能力。