在ABO血型系统中,A型血的红细胞表面携带A抗原,血浆中则含有抗B抗体。这一特性决定了A型血个体在输血时的特殊规则:可接受同型A型血和O型血,但只能向A型或AB型受血者捐献血液。这种限制源于抗原-抗体反应的生物学机制:若输入携带B抗原的血液(如B型或AB型),抗B抗体会攻击外来红细胞,引发溶血反应。

值得注意的是,O型血被称为“万能供血者”的说法具有严格条件限制。O型血红细胞不含A、B抗原,因此可被其他血型接受,但其血浆中含有抗A和抗B抗体。当大量输注时,这些抗体会破坏受血者的红细胞,因此临床仅允许在紧急情况下少量使用O型全血,或优先选择O型洗涤红细胞以降低风险。对于A型血受血者,输血前必须进行交叉配血试验,即使供受双方同为A型血,仍需检测是否存在其他血型系统(如Rh、MN)的不规则抗体。

A+血型的生物学意义与临床解读

“A+”中的“+”代表Rh血型系统中的D抗原阳性,这是人类第二大血型系统。我国汉族人群中Rh阳性占比超过99%,因此A+属于常见血型。Rh阴性(即“A-”)因D抗原缺失而被称为“熊猫血”,输血时需要严格匹配以避免产生抗D抗体。

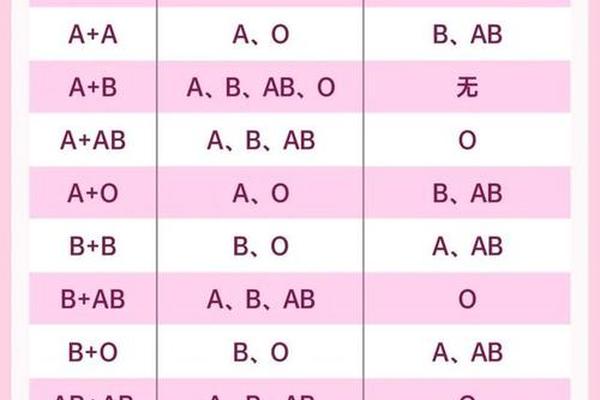

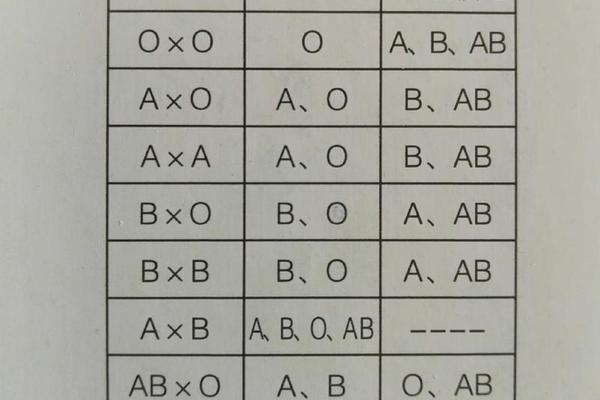

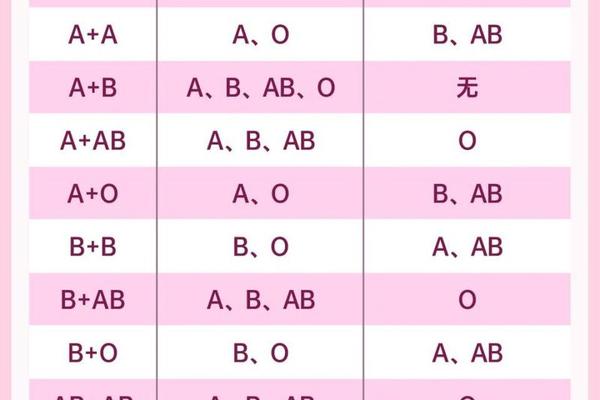

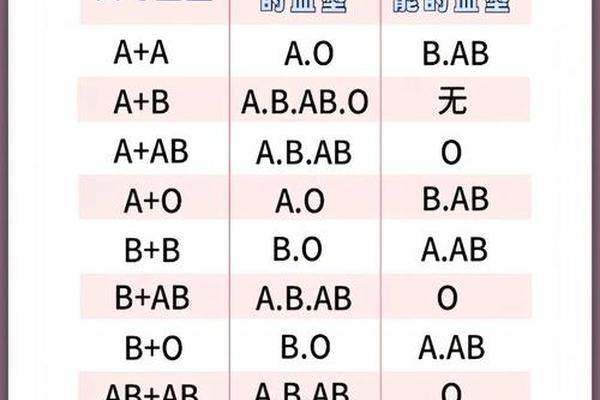

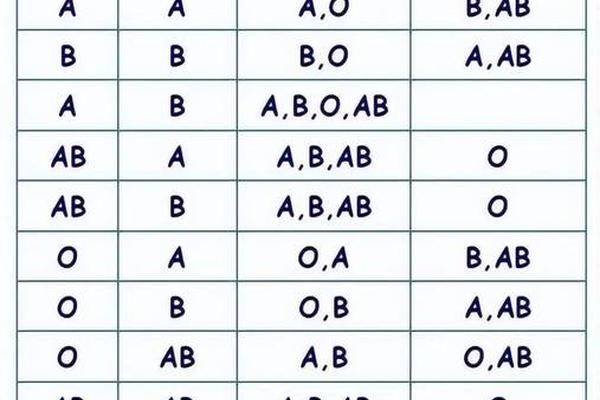

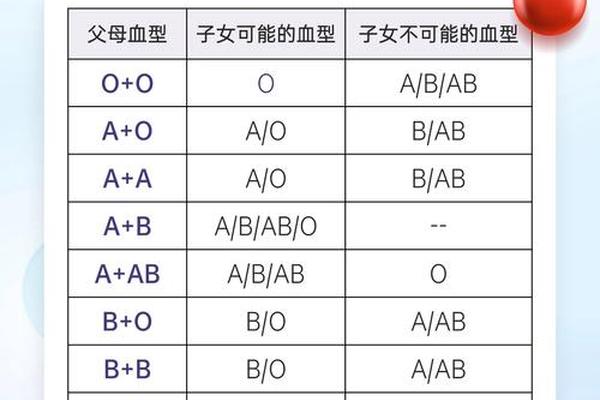

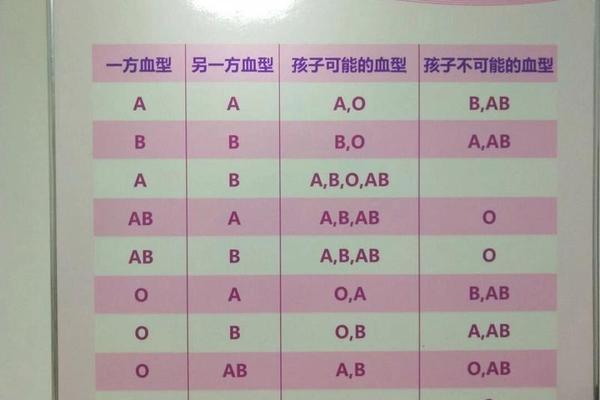

从遗传学角度看,A型血由A基因控制,表现为显性遗传。父母若携带A和O基因组合(AO或AA),子女可能为A型或O型;若父母为AB型与A型组合,则可能产生A型、B型或AB型后代。值得注意的是,血型亚型的存在(如A1、A2亚型)可能影响输血安全。例如A2亚型红细胞抗原较弱,若误判为O型可能导致溶血反应,这要求血型鉴定需结合血清学试验与分子生物学检测。

临床输血的实践规范与风险控制

在紧急抢救场景下,医疗机构执行分级输血策略:首选同型输血,次选O型洗涤红细胞,同时需监测输注速度(通常不超过200ml/h)并控制总量。研究显示,输注超过200ml异型血时,抗体效价超过1:200即可能引发严重反应。对于妊娠期A型血孕妇,若发生大出血且无法获取同型血,可采用“三步法”应对:首先尝试自体血回输,其次寻找稀有血型库资源,最后考虑O型洗涤红细胞与AB型血浆的组合输注。

输血反应监测体系包含三个层级:输血前需完成抗体筛查与电子交叉配血;输血中每15分钟记录生命体征;输血后24小时内进行效果评估。2019年宁夏某医院接诊的B3亚型孕妇案例表明,通过基因测序技术精准判定血型亚型,结合成分输血策略,可有效规避溶血风险。

社会意义与个体健康管理

从公共卫生视角看,A型血约占我国人口的30%,建立动态血液库存对保障医疗用血至关重要。献血者需注意:A+型个体捐献的全血可用于A型、A+、AB+患者,而血小板因保存期短(仅5天),更需定期捐献补充。大数据显示,约3%人群存在血型认知错误,如将亚型误判为主型,或混淆Rh血型符号意义。2022年某案例显示,通过支付宝献血记录查询功能,多名献血者发现既往血型登记错误,凸显精准检测的重要性。

对个体而言,A型血与特定疾病存在统计学关联。研究指出,A型血人群心脑血管疾病发病率较O型血高18%,这可能与血液粘稠度及凝血因子活性相关。因此建议A型血个体加强血脂监测,采用低脂饮食,并避免长期熬夜等增加血栓风险的行为。

未来发展与研究展望

随着基因编辑技术的进步,人工改造红细胞抗原的研究已进入动物实验阶段。2023年《自然》杂志报道,通过CRISPR技术敲除猪红细胞表面的α-半乳糖抗原,使其可安全输注给人类,这为突破血型限制提供了新思路。基于区块链的血液溯源系统正在试点,通过记录献血者血型基因数据、抗体谱等信息,可实现精准快速配型,将紧急输血匹配时间从2小时缩短至15分钟。

总结而言,A型血的输血规则既遵循ABO与Rh系统的生物学规律,又需结合临床实践中的动态风险评估。对于A+血型个体,既是常见血型的拥有者,也承担着保障血液供应的社会责任。未来随着技术进步,个体化输血方案与人工血液制品的应用,或将重塑现有的血型相容体系。