从疾病易感性来看,A型血和O型血呈现出显著差异。多项研究指出,A型血人群的胃癌患病风险比非A型血高38%,癌风险增加23%,且与血栓形成相关的基因表达使其深静脉血栓风险比O型血高近两倍。这种风险可能与A型抗原在消化道细胞中的表达促进肿瘤增殖有关。而O型血则因血液中促进血栓溶解的化学成分,使心血管疾病风险比其他血型低5%-23%,且大脑灰质体积更大,阿尔茨海默病风险降低82%。

瑞典基于500万人的研究进一步证实,O型血人群的出血障碍风险虽较高,但在癌症和代谢性疾病领域具有显著优势。例如O型血女性妊娠高血压发病率低于Rh阳性人群,且癌风险比AB型血低72%。这种免疫差异源于O型红细胞表面缺乏A/B抗原,减少了病原体识别位点,使其对疟疾、霍乱等传染病的抗性更强。

生理功能与代谢特征

血液成分的构成差异导致两类血型生理功能不同。A型血人群的平均血液黏稠度比O型血高12%-15%,血小板聚集活性增强,这使得其伤口愈合速度更快,但也增加了动脉粥样硬化风险。临床数据显示,A型血患者术后深静脉血栓发生率是O型血的1.92倍,这与其凝血因子Ⅷ水平较高密切相关。

在代谢领域,O型血人群胃酸分泌量比A型血多20%-30%,对动物蛋白的消化吸收效率更高。但这也导致其幽门螺杆菌感染率较其他血型高15%。而A型血人群因消化酶活性差异,对植物性食物吸收更高效,但糖尿病患病风险比O型血高11%。台湾地区的研究显示,A型血人群空腹血糖异常发生率较O型血群体高18%。

遗传特性与进化优势

从人类进化史看,O型血作为最古老的血型(出现于4万年前),其基因突变率比A型血低0.3‰,在环境适应性方面更具优势。基因测序显示,O型血人群携带的FUT2基因突变体使其对诺如病毒抗性增强3倍。而A型血作为农耕文明的产物(出现于1.5万年前),其特有的AMH基因多态性增强了谷物代谢能力。

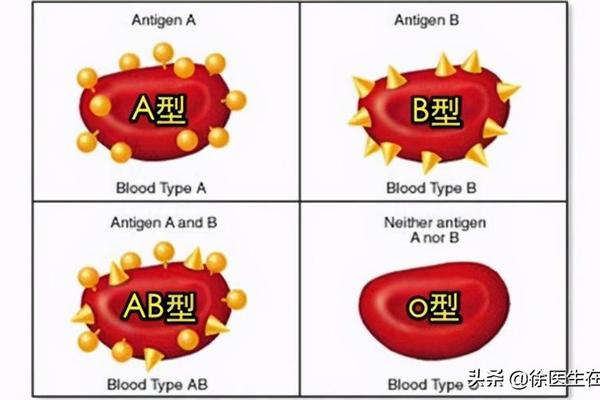

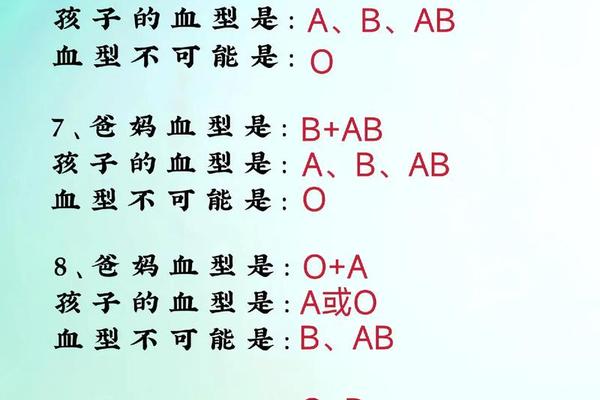

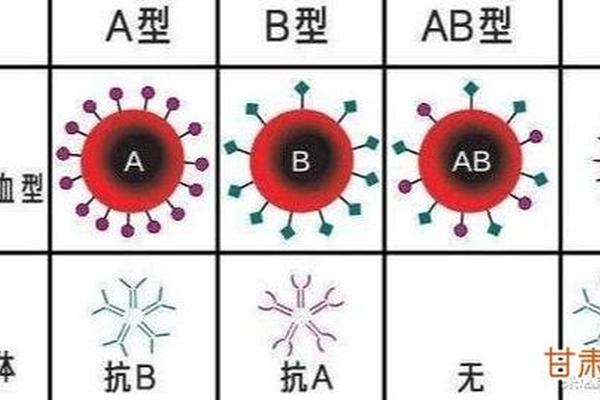

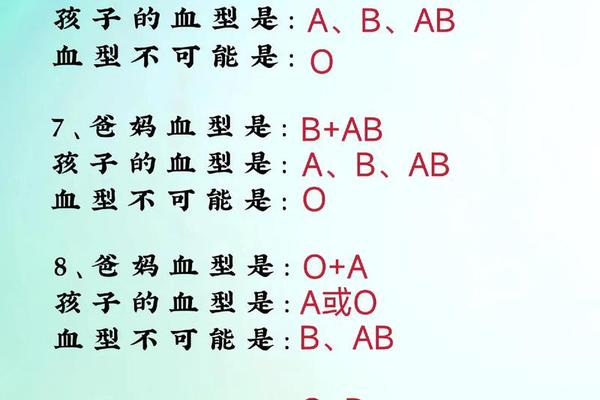

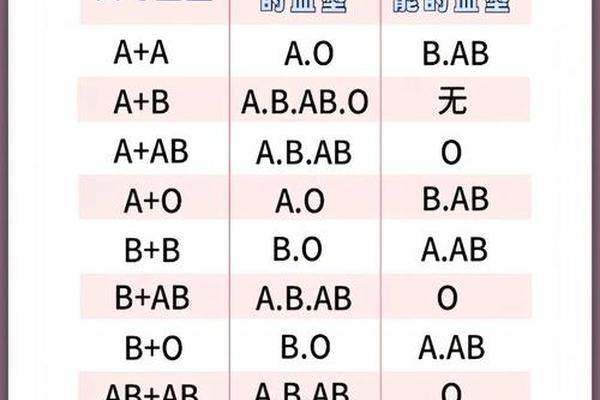

遗传病学研究发现,A型血父母生育Rh阴性子女的概率比O型血夫妇低47%。但在器官移植领域,O型血的HLA抗原兼容性使其成为理想的万能供体,而A型血受体的排异反应发生率比O型血高28%。这种遗传差异在输血医学中具有关键意义:O型血红细胞可安全输注给所有血型,而A型血仅能接受同型或O型血。

性格认知与社会行为

尽管学界普遍认为血型与性格无直接关联,但文化人类学研究揭示了有趣的社会现象。日本学者发现,A型血人群在精密仪器操作岗位的从业比例比O型血高21%,这可能与其谨慎、细致的性格倾向有关。而O型血人群在应急管理岗位的占比达34%,与其果敢、目标导向的行为模式相契合。

认知神经学研究提供了新视角:O型血人群前额叶皮层灰质密度比A型血高8%,这与工作记忆容量正相关。功能性核磁共振显示,O型血受试者在风险决策任务中,杏仁核激活强度比A型血低15%,这或许解释了其更强的抗压能力。但需要强调的是,这些差异更多反映群体统计学趋势,个体层面的可预测性不足。

总结与健康建议

综合现有研究,O型血在疾病预防方面具有相对优势,但其出血风险需要关注;A型血虽在部分癌症领域风险较高,却展现出更强的环境适应能力。值得强调的是,血型对健康的影响权重仅占12%-15%,远低于生活方式(40%)和遗传背景(25%)。

对于A型血人群,建议加强胃癌筛查(40岁起每2年胃镜检查),并通过有氧运动降低血液黏稠度。O型血群体需注意补充维生素K(如菠菜、西兰花)以改善凝血功能,并定期检测幽门螺杆菌。未来研究应着重探索ABO抗原与肠道菌群的相互作用机制,以及基因编辑技术对血型相关疾病风险的调控可能性。