张歆艺的血型之谜与AB型人格的多维解析

在公众视野中,演员张歆艺的荧幕形象与真实性格始终交织着神秘感。尽管她的影视作品广为人知,但关于她的血型问题却鲜少被深入探讨。根据公开资料显示,张歆艺的血型为AB型,这一特殊血型不仅引发了粉丝对其性格特质的猜测,也为其健康管理与公众形象提供了独特的讨论视角。AB型血的生物学特征与行为学关联,正逐渐成为医学和心理学研究的交叉领域。本文将从血型与性格、健康风险、公众形象的契合性以及科学争议四个维度,系统剖析AB型血在张歆艺身上的多重体现。

一、血型与性格的心理学关联

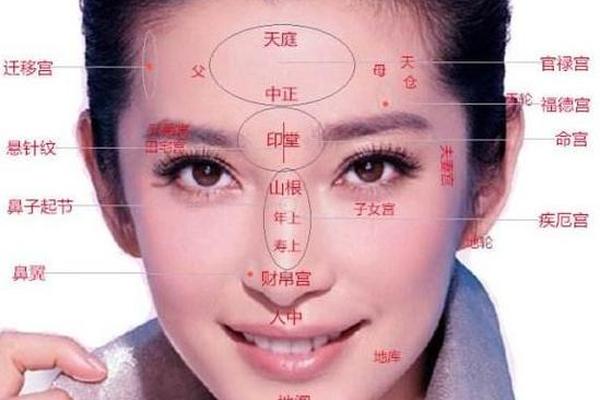

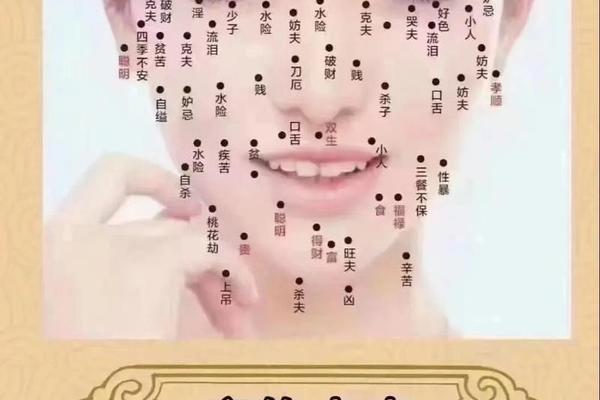

血型与性格的关系一直是东亚文化中的热门话题。日本学者能见正比古提出的“血型性格学说”认为,AB型血个体兼具A型的严谨与B型的创造力,表现为理性与感性的动态平衡。张歆艺在采访中曾提到,自己性格中存在“矛盾感”:既能在《北京爱情故事》中演绎奔放的林夏,也能在《风声传奇》中塑造隐忍的顾晓梦。这种多面性与AB型血常被描述的“双重性格”不谋而合。

从行为模式看,AB型血人群常展现出社交能力与独立性的并存。张歆艺在公益活动中表现出的亲和力(如担任中国青少年发展基金会爱心大使),与她对私人生活的严格保护(多次强调不愿过度曝光)形成鲜明对比。心理学研究指出,AB型血个体在处理情感时更倾向于逻辑分析,这可能解释了她对角色理解的深度——例如在《大男当婚》中,她将职场女性的理性与脆弱精准融合,获得观众共鸣。

二、AB型血的健康管理启示

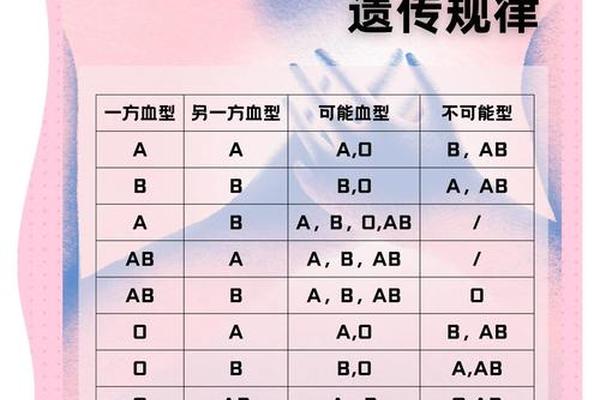

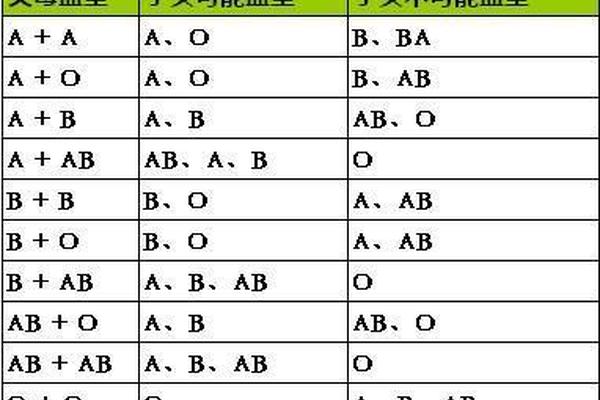

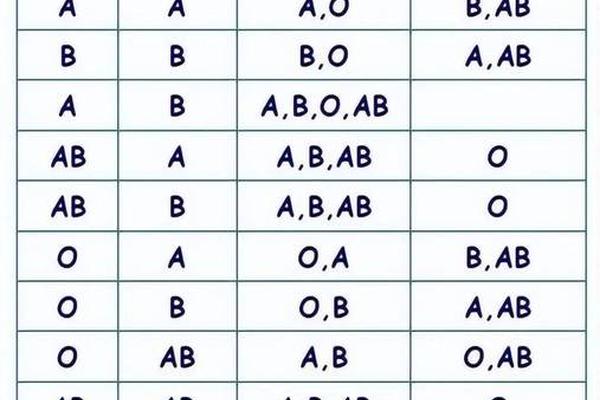

医学领域对AB型血的关注集中于免疫系统特性与疾病易感性。AB型血的红细胞同时携带A、B抗原,导致其血浆中缺乏抗A、抗B抗体。这种特性可能影响妊娠风险,例如当母亲为O型血而胎儿为AB型时,ABO溶血症的发生率显著升高。尽管张歆艺本人尚未公开生育信息,但这一生物学特征提示,未来若涉及生育规划,需加强孕期抗体效价监测与医学干预。

在代谢健康方面,美国《神经病学》期刊的研究表明,AB型血人群的认知衰退风险较其他血型高82%。这或许与凝血因子Ⅷ水平较高导致的微循环障碍有关。张歆艺作为高强度工作的演员,长期面临记忆台词、情感代入等脑力负荷,其公开透露的“通过剧本笔记和角色分析保持状态”的习惯,从健康管理角度看,恰好符合AB型血人群需加强认知训练的建议。

三、血型特质与公众形象的契合性

AB型血的“矛盾统一”特质,在张歆艺的公众形象中体现为艺术性与商业性的平衡。她的时尚表现力(如多次亮相巴黎时装周)与接地气的社交媒体互动(分享川菜烹饪视频)形成反差萌。血型研究学者山崎贤治认为,AB型血个体擅长在不同场景中切换身份,这种适应性在娱乐圈尤为重要——既能维持专业距离感,又能通过生活化内容增强粉丝黏性。

在角色选择上,AB型血的兼容性促使她敢于挑战多元类型。从《武林外传》的喜剧客串到《苏菲的供词》的悬疑女主,她拒绝被单一标签定义。这与AB型血常被赋予的“创新驱动”标签一致。制片人郭靖宇曾评价她:“在片场既像科学家般分析剧本,又像诗人般捕捉情感”,这种双重特质恰是AB型人群的典型优势。

四、血型理论的科学争议与反思

尽管血型与性格、健康的关联性研究持续数十年,科学界对其可靠性仍存争议。2014年《人类遗传学年鉴》的荟萃分析指出,多数血型性格研究存在样本偏差和文化预设问题。例如日本90%的民众相信血型影响性格,这种社会共识可能通过心理暗示作用反向塑造行为模式。张歆艺在访谈中坦言“不刻意关注血型说”,但其职业表现中的某些特质(如即兴创作能力)仍被粉丝归因于AB型血的“艺术天赋”,这凸显了科学理论与大众认知的张力。

从医学角度看,AB型血的健康风险需结合基因与环境综合分析。哈佛大学2019年研究强调,血型仅是疾病风险的弱相关因素,生活方式的影响权重高达70%。张歆艺常年保持规律健身(微博分享的瑜伽视频)和饮食控制(川菜爱好者但少油烹饪),这种健康管理意识或许比血型本身更能解释其充沛的工作状态。

总结与展望

张歆艺的AB型血如同一面棱镜,折射出血型学说在个体生命中的复杂投影。从性格的多维呈现到健康管理的科学启示,AB型血既为她提供了独特的生物基础,也带来了特定的挑战。血型并不能完全定义一个人的命运——正如她在《新闺蜜时代》中饰演的韩文静所说:“标签是别人贴的,路是自己走的。”

未来研究需在以下方向深入:其一,开展纵向追踪研究,量化血型对特定职业(如表演艺术)成就的影响系数;其二,探索表观遗传学在血型与行为关联中的作用机制;其三,建立跨文化比较框架,厘清社会文化对血型认知的建构效应。对公众而言,理性看待血型学说,既不过度迷信亦不忽视潜在健康提示,或许才是面对这一生命密码的最佳态度。