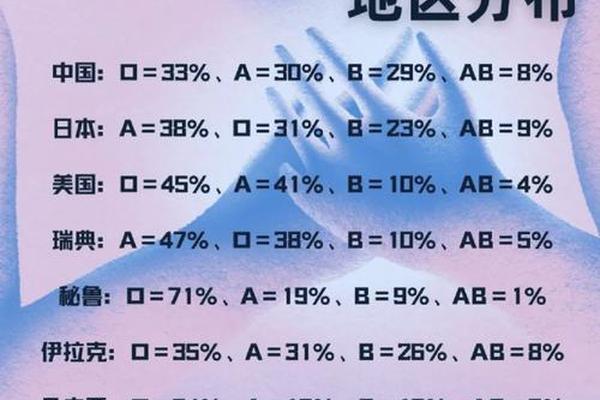

B型血是ABO血型系统中重要的表型之一,其分子基础由位于9号染色体长臂(9q34)的ABO基因决定。B型血的红细胞表面携带B抗原,血清中含有抗A抗体,这种抗原-抗体组合的稳定性受遗传调控。研究发现,B型血的抗原形成依赖于特定的糖基转移酶活性,该酶由B等位基因编码,能将H抗原转化为B抗原。在人类群体中,B等位基因的分布存在显著地域差异,例如亚洲中部人群的B等位基因频率高达16%,而美洲原住民则不足5%。

值得注意的是,血型系统的复杂性不仅体现在ABO抗原的多样性上,还与基因多态性密切相关。例如,某些B型血亚型可能因基因突变导致抗原表达不完全,从而形成弱B或变异型B抗原。这类变异可能影响临床输血的安全性,因此需通过分子检测技术(如SNP分析)进行精准分型。

B型血的亚型分类与临床意义

从临床实践角度,B型血可根据抗原强度分为多个亚型。典型B型(B1)的红细胞表面B抗原表达完整,而弱B型(B3或Bx)因糖基转移酶活性降低,抗原表达强度仅为正常值的10%-30%。罕见的类B抗原现象可能由细菌感染引发,例如大肠杆菌分泌的类B抗原物质可导致A型血误判为AB型。这些亚型的识别对交叉配血至关重要,若处理不当可能引发溶血反应。

在疾病关联性方面,B型血与特定代谢特征存在相关性。例如,印度人群研究发现B型血个体肥胖风险较高,而中国T2DM患者中AB型血的内脏肥胖率显著高于B型。这种差异可能与ABO基因调控的炎症因子(如TNF-α)水平相关,研究显示B型血个体的血清TNF-α水平受rs505922等SNP位点影响,进而参与代谢调控。

稀有血型B526a的发现与研究进展

B526a是近年来在分子血型研究中发现的新型变异体,其特点为B抗原表位发生结构性改变。该变异体的鉴定依赖于高通量基因测序技术,研究显示其形成与ABO基因第6外显子的点突变相关,导致糖基转移酶催化位点构象变化。此类变异体在输血医学中具有特殊意义,例如B526a红细胞可能对标准抗B试剂反应微弱,易被误判为O型。

目前全球仅报告了不足20例B526a携带者,主要集中于东亚地区。2023年中国青岛血液中心的研究团队通过SNP位点检测技术,建立了B526a的快速诊断方案,其检测灵敏度达到99.8%。这一发现不仅完善了ABO血型系统的分子图谱,还为罕见血型库的建立提供了技术支撑。未来研究需进一步探索此类变异体与疾病易感性的关联,例如其是否影响肠道菌群组成或神经退行性疾病风险。

总结与未来展望

B型血的分类体系从最初的血清学表型发展到如今的分子分型,揭示了ABO系统的复杂生物学本质。B526a等变异体的发现,标志着血型研究进入精准医学时代。当前证据表明,血型不仅是输血安全的基石,更是连接遗传、代谢与疾病的重要纽带。

未来研究方向应聚焦于三方面:其一,建立全球稀有血型数据库,通过多中心合作完善变异体临床数据;其二,开发低成本快速检测技术,例如基于CRISPR的SNP识别系统;其三,深化血型与慢性疾病的机制研究,特别是ABO基因通过炎症通路影响代谢稳态的分子路径。这些探索将为个体化医疗提供新的理论依据,同时也提醒临床工作者需超越传统血型认知,在精准诊断中整合分子生物学证据。