在临床检测中,儿童血型鉴定与抗体效价分析常引发医疗工作者和家属的关注。当检测结果显示抗A抗体效价升高时,是否直接指向儿童血型为A型?这一问题不仅涉及血型系统的复杂性,更与新生儿溶血症、基因突变等医学现象密切相关。本文将结合血型抗原抗体机制、检测技术的局限性及临床案例,多维度探讨抗A效价与血型判断的内在关联。

一、抗A抗体的生理来源

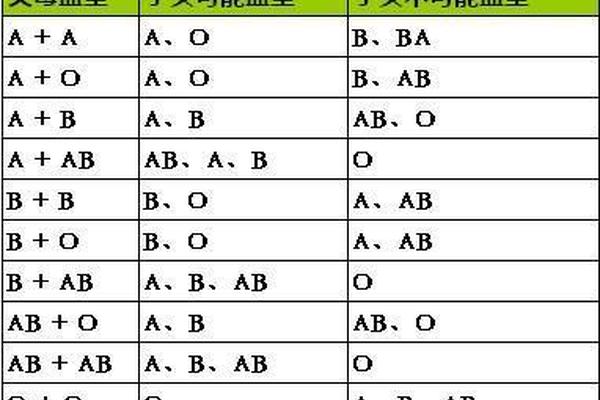

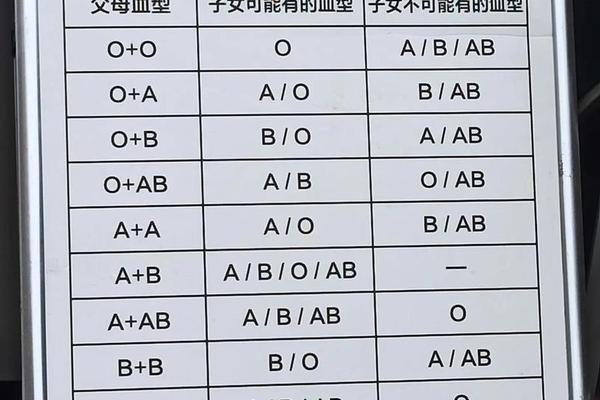

抗A抗体的产生与ABO血型系统密切相关。根据ABO血型分类原则,A型血人群的红细胞表面携带A抗原,其血清中天然存在抗B抗体。然而特殊情况下,部分A型个体可能因亚型差异产生抗A1抗体,例如A2亚型人群的血清中含有抗B抗体和抗A1抗体。这种现象源于A型血内部的分型差异:A1亚型红细胞携带A和A1抗原,而A2亚型仅表达A抗原,其抗原密度较A1型低40%-60%。

在母婴血型不合的情况下,抗体产生机制更为复杂。当O型血母亲怀有A型胎儿时,母体免疫系统可能将胎儿红细胞表面的A抗原识别为异物,产生IgG型抗A抗体,这种抗体可穿透胎盘引发新生儿溶血。研究显示,约22%-26%的A2B型个体血清中可检出抗A1抗体,且抗体效价与红细胞抗原表达强度呈负相关。

二、血型检测的技术局限

常规血型鉴定依赖血清学方法,但存在显著局限性。玻片法和试管法可能因抗原表达强度不足导致误判,例如A2型红细胞因抗原性弱,易被误定为O型。基因测序技术的引入揭示了更深层的复杂性:2021年某案例中,母亲被血清学检测误判为A型,基因检测却显示其为携带突变Bw11基因的AB亚型,其子代因遗传突变基因呈现特殊B亚型。这说明单纯依赖抗A效价判断血型存在风险。

亚型干扰是误判的主要原因之一。除A1/A2亚型外,A3、Ax、Am等弱表达亚型与抗A试剂的反应性差异显著,A3型甚至呈现混合视野凝集的特殊现象。实验室数据表明,使用单克隆抗体试剂时,约0.1%的A型样本因亚型特征导致凝集强度低于阈值,需通过吸收放散试验才能准确鉴定。

三、抗体效价的临床解读

抗A效价升高与溶血风险直接相关。当母体IgG抗A效价≥1:128时,新生儿发生ABO溶血的概率上升至68%。溶血机制涉及抗体介导的红细胞破坏,临床表现为黄疸、贫血等症状,严重者可发展为核黄疸。但需注意,效价水平与临床表现并非线性相关,部分高效价案例因抗体亲和力低而未出现明显症状。

效价检测需结合多维度分析。除定量检测外,抗体性质鉴定至关重要:IgM型抗体因分子量大无法通过胎盘,而IgG型抗体才是致病的核心因素。某研究追踪200例O型孕妇发现,IgG亚型分析(如IgG1/IgG3占比)较单纯效价测定更能预测溶血严重程度。动态监测显示,孕28周后效价可能因免疫调节自然下降,单一时间点的检测值参考价值有限。

四、误诊风险与解决方案

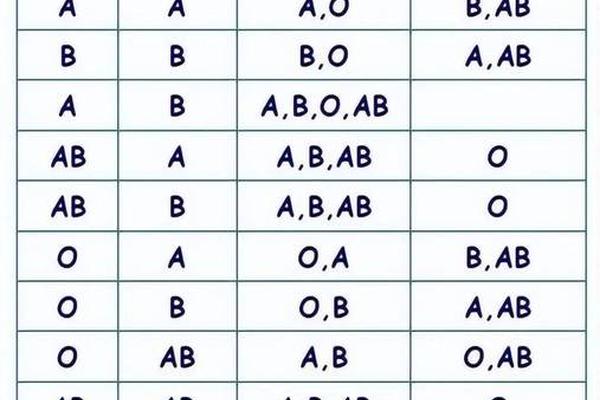

基因层面的变异可能颠覆传统认知。2021年报道的特殊案例中,父亲为O型、母亲血清学检测为A型,子代却表现为B型血,最终基因测序揭示母亲实为携带Bw11突变基因的AB亚型。这类罕见变异提示,当血型遗传规律出现矛盾时,需考虑ABO基因位点突变或调控基因(如FUT1)异常的可能性。

精准检测体系的建立迫在眉睫。现行《输血技术操作规程》建议对可疑样本进行三级复核:首先采用凝胶微柱法提高灵敏度,其次进行吸收放散试验,最终通过PCR-SSP法进行基因分型。对于抗A效价异常升高但血型存疑的儿童,建议联合开展直接抗人球蛋白试验、抗体释放试验等溶血三项检测,以区分抗体来源。

抗A抗体效价升高与A型血的关联存在双重性:它既可能是A型血鉴定的支持证据,也可能是母婴免疫反应或基因变异的警示信号。临床实践中需综合血清学检测、基因分析和动态监测,建立多维判断体系。未来研究应聚焦于三方面:其一,开发快速鉴别ABO亚型的床旁检测技术;其二,建立中国人群特异性抗A/IgG亚型数据库;其三,探索基因编辑技术在稀有血型精准治疗中的应用。唯有突破传统检测的局限,才能实现儿童血型判断与溶血风险防控的真正精准化。