在社交媒体的滤镜与妆容教程之外,一种源自东方古老智慧的“痣相学”正在Instagram等平台上悄然兴起。年轻用户们热衷于分享面部痣的位置解析,将传统命理符号转化为个性标签,甚至衍生出“泪痣妆”“富贵痣贴”等文化现象。这种跨越千年的相术与现代美学的碰撞,不仅折射出人们对自我认知的深层探索,也引发了对传统文化当代价值的重新思考。

一、传统痣相学的理论框架

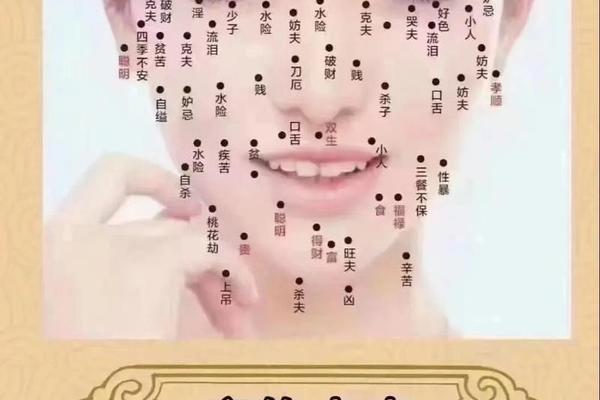

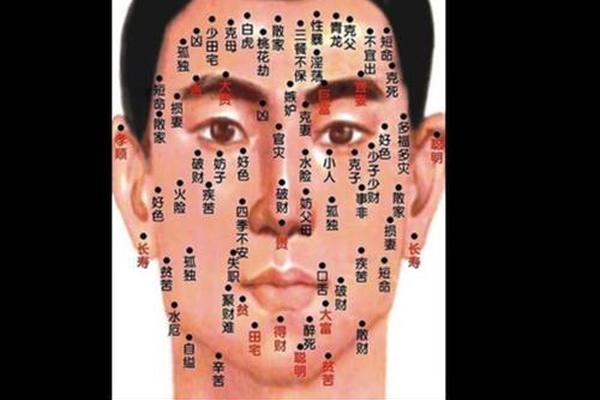

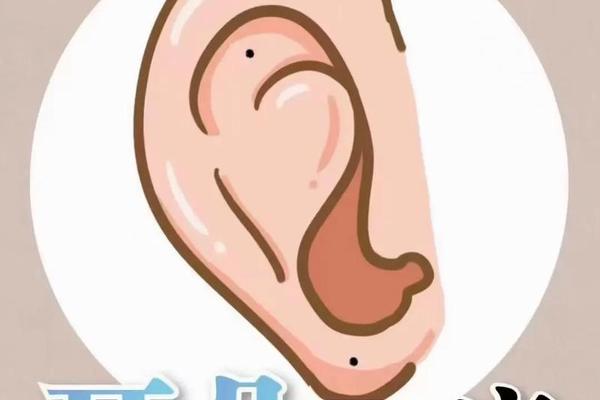

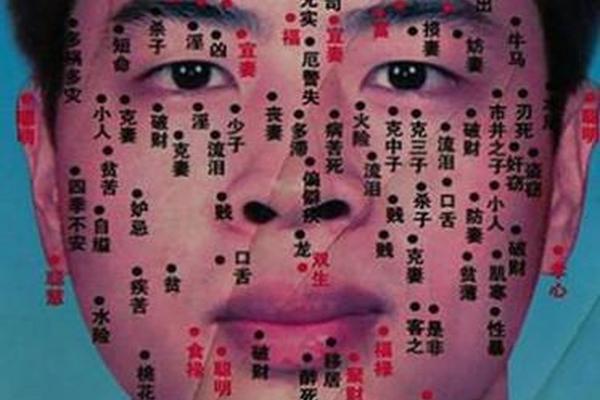

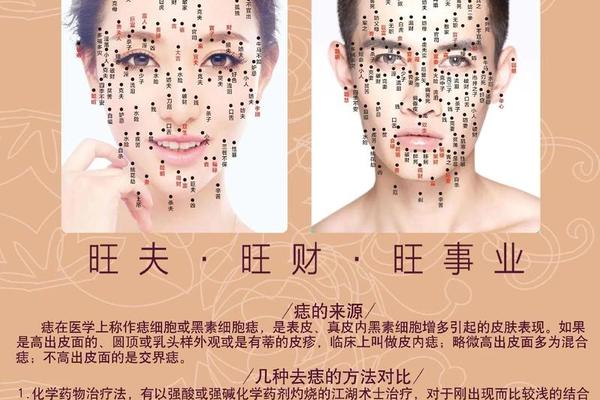

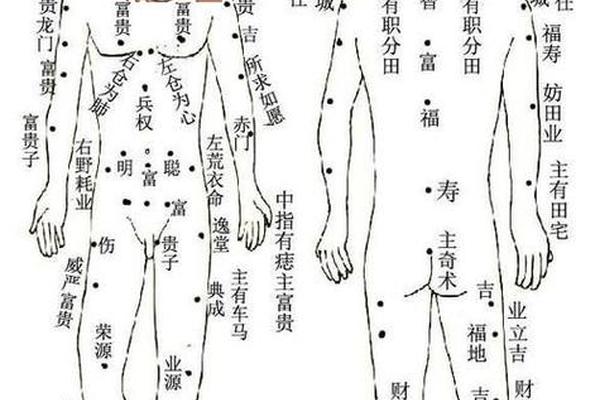

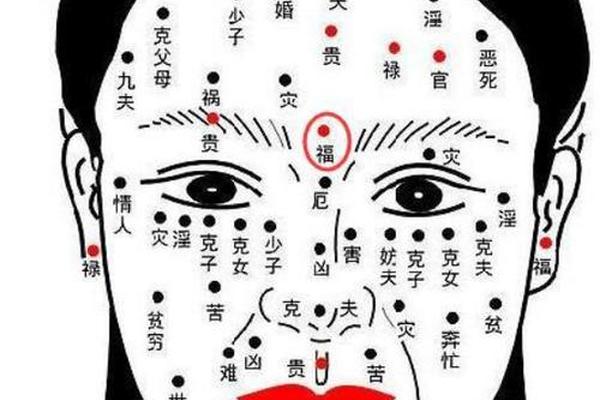

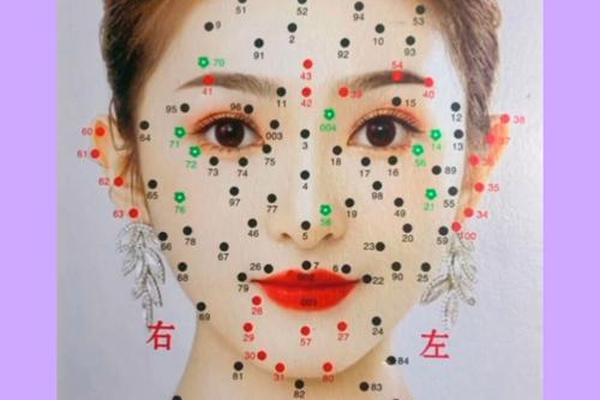

传统痣相学将人体划分为“显痣”与“隐痣”两大系统,前者指面部、手足等暴露部位的痣相,后者则包括躯干、耳后等隐蔽位置的痣。古籍《痣相大全》提出“隐处多吉,显处多凶”的核心原则,认为耳垂、掌心等隐秘位置的痣象征福泽深厚,而颧骨、鼻梁等显要部位的痣则可能预示人际纷争或健康隐患。

在吉凶判断体系中,痣的形态特征构成精密的分析维度:直径超过3毫米、色泽如漆的圆痣被归为“活痣”,象征生命力与运势通达;边缘模糊的茶褐色痣则属“死痣”,常与健康风险关联。相学家特别重视痣上生长的毫毛,将其比拟为“山有草木”,认为这类“妙痣”携带特殊能量,可能影响个体的财富积累与社交关系。

二、社交媒体时代的痣相重构

Instagram上MoleReading话题已积累超过50万条内容,用户通过AR滤镜模拟不同位置的痣相,并附上个性化解读。数据监测显示,“泪痣”“财帛痣”“桃花痣”成为三大热门标签,其中眼尾的“泪痣”被重新赋意为“破碎感美学”的象征,鼻翼的“财帛痣”则与理财博主人设深度绑定。这种解构传统符号、创造新语义的过程,形成了独特的数字时代命理话语体系。

网红经济进一步推动痣相文化变异,美妆博主开发的“开运点痣妆”教程观看量突破千万。通过高光笔在特定位置绘制虚拟痣相,既满足用户对运势的心理诉求,又规避了传统点痣的医疗风险。值得注意的是,62%的参与者会根据当日星座运势调整“痣位”,反映出占星术与相学理论的跨文化融合。

三、科学视角下的痣相双重性

皮肤医学研究证实,痣的异常变化确实携带健康信号。ABCDE法则(不对称、边界不清、颜色不均、直径过大、快速演变)作为黑色素瘤筛查标准,与传统相学对“恶痣”的形态描述存在惊人重叠。例如相书中“形状不规则如蟹足”的凶痣,恰与现代医学的皮肤癌预警特征吻合。

但过度玄学化解读可能带来认知偏差。心理学实验显示,接受痣相吉凶暗示的群体,在三个月内对特定身体部位的关注度提升300%,其中38%出现焦虑性皮肤检查行为。这提示我们需要建立理性认知框架:既要重视痣相的生物医学意义,也需警惕命理暗示造成的心理负担。

四、文化符号的个性化再生产

当代青年正在创造痣相学的新范式。豆瓣“痣相研究所”小组的田野调查发现,用户自发开发出“情绪痣位图”,将颧骨痣与职业自信度关联,唇下痣与语言表达能力对应。这种基于实证观察的再创造,使传统相学脱离了宿命论色彩,转变为自我认知的工具。

商业领域也出现创新应用,某珠宝品牌推出的“命运密钥”系列,允许消费者根据生辰八字定制痣位吊坠。这种物质化转换不仅创造了2800万元的首月销售额,更推动痣相符号进入奢侈品语义系统,完成从民俗文化到高端消费品的价值跃迁。

在传统文化复兴与科学理性并行的当下,痣相学正经历着前所未有的范式转型。社交媒体将其转化为个性表达载体,医学研究赋予其健康警示功能,而商业创新则拓展了文化符号的应用边界。未来研究可深入探索三个方向:建立传统相学与现代皮肤科学的交叉验证模型,开发AI痣相分析中的规范,以及量化文化符号再生产对社会认知的影响机制。对于普通受众而言,或许最佳的态度是:以开放心态理解文化隐喻,以科学方法关注身体健康,让千年智慧在当代焕发新的生机。