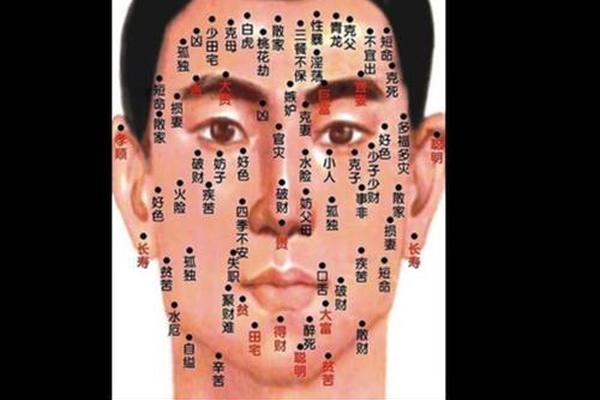

在传统痣相学中,痣的位置与形态常被赋予吉凶寓意,而男性面部某些特定区域的痣更被视为影响婚姻与命运的“凶兆”。民间流传的“丧妻痣相”与“十大凶痣”之说,将痣相与夫妻关系、健康运势紧密关联,形成了一套独特的命理符号体系。本文结合古籍记载与现代研究,从痣相位置、形态特征及文化背景三个维度,解析这些痣相背后的逻辑与争议,为读者提供多元视角的思考。

克妻痣相的核心区域

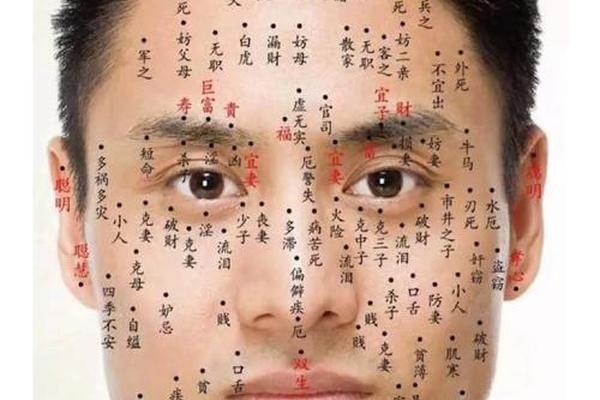

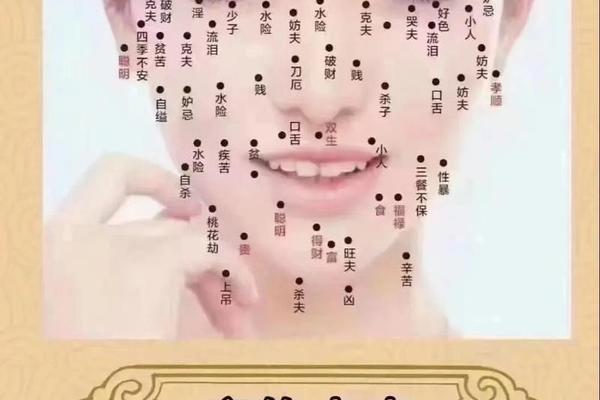

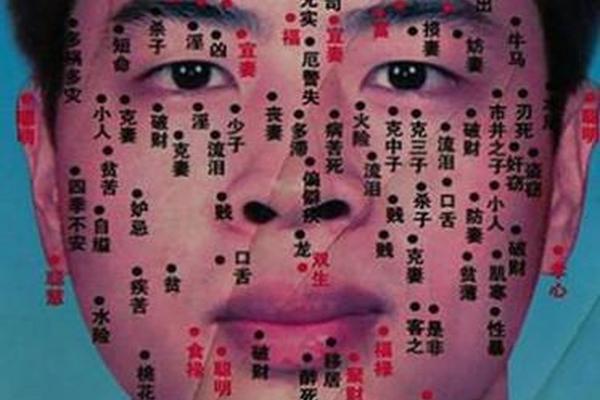

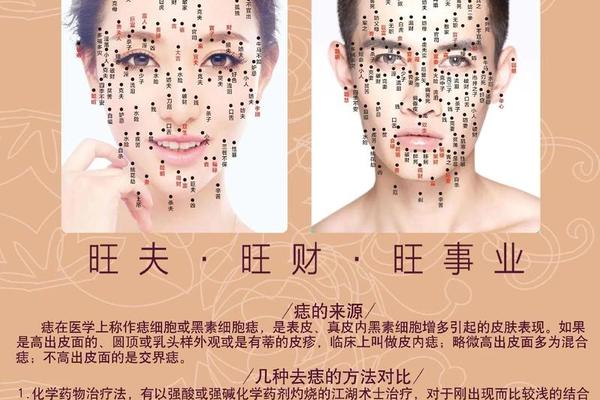

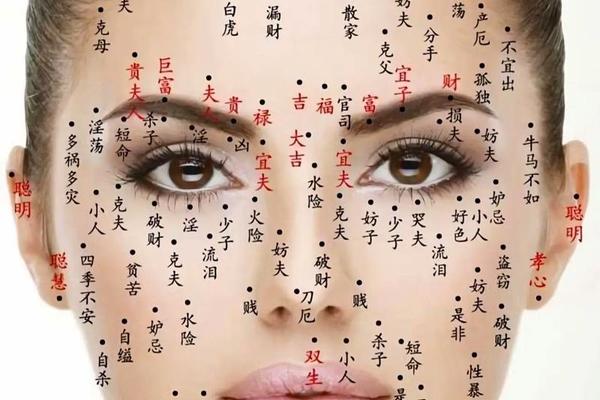

传统痣相学将男性面部分为十二宫,其中夫妻座(山根)、妻妾宫(眉尾至鬓角)等区域与婚姻关系直接相关。山根位于鼻梁根部,即两眼之间的凹陷处,若此处出现黑痣,常被视为“克妻”标志。古籍《敦煌相书》残卷记载:“山根有痣者,妨配偶寿”,现代研究认为这可能与中医理论中山根对应心肺功能有关,暗藏健康隐患。

妻妾宫则位于眉尾与眼尾延伸至发际处,左为阳主妻,右为阴主妾。若男性左妻妾宫生痣,传统相学认为会直接影响妻子健康,甚至导致早逝;右痣则暗示情感不忠。明代相术典籍《神相全编》曾描述此区域痣相“如墨染,主刑克”,这一说法在当代民俗中仍被部分群体认同。

克妻痣的形态与运势关联

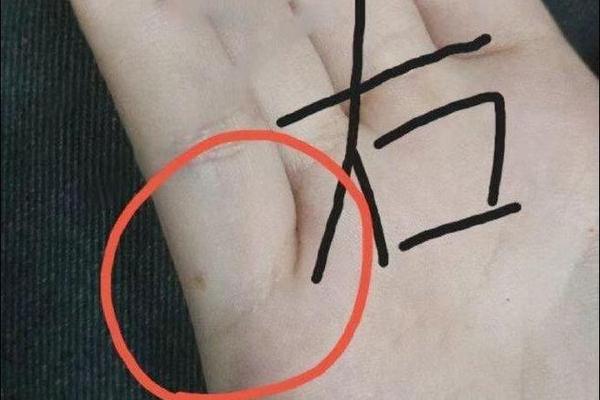

痣的吉凶不仅取决于位置,更与色泽、凸起度等形态特征密切相关。优质吉痣需满足“黑如漆、赤如泉、白如玉”的标准,而克妻痣多呈现晦暗杂色或边缘模糊。例如山根处的“丧妻痣”若呈灰褐色且表面凹凸,可能加剧婚姻危机;若为饱满红痣,则可能转化为事业助力。

从现代医学视角分析,痣的异常变化(如增大、出血)常与黑色素瘤等疾病相关。研究发现,山根、颧骨等面部区域因紫外线暴露频繁,更易发生色素病变,而古代“克妻”现象可能部分源于配偶长期照料患病丈夫导致的健康透支。这种生理与命理的巧合,为痣相学提供了新的解读路径。

痣相学的现代理性审视

尽管传统痣相学将特定痣相与“克妻”强行关联,但当代研究更强调环境与行为的综合影响。例如妻妾宫有痣的男性,若性格多疑或社交复杂,确实可能引发婚姻矛盾;而山根痣对应的鼻咽健康问题,可能通过间接压力影响伴侣身心状态。

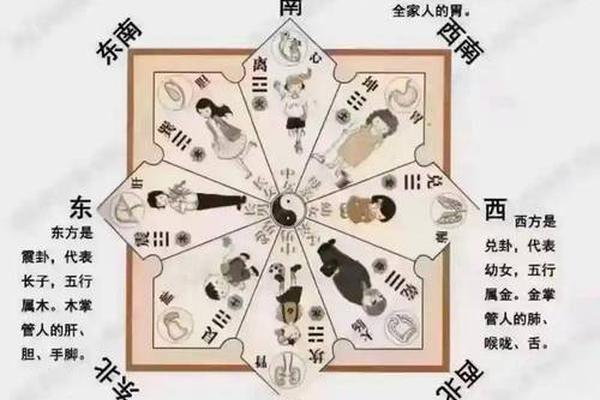

文化人类学研究表明,“十大凶痣”的形成与农耕社会家族观念密切相关。古代女性地位依附于丈夫,痣相学中的“克妻”本质是父权制下对女性命运的工具化解释。现代社会倡导平等婚姻关系,单纯以痣相判定命运的观念已显狭隘,更应关注个体性格塑造与健康管理。

总结与建议

痣相学中的“丧妻痣”与“十大凶痣”,是传统文化对命运符号化解读的产物,其背后交织着医学认知局限与社会结构特征。现代人应以科学态度区分民俗信仰与现实规律:一方面警惕恶性痣变的健康风险,及时就医检查;另一方面破除命理决定论,通过情感经营与自我成长构建稳固婚姻。未来研究可深入挖掘痣相学与遗传学、心理学的交叉领域,为传统文化注入实证科学的新内涵。