血型鉴定中的关键试剂:抗A抗体的科学解析与临床应用

血型鉴定是现代医学中保障输血安全的核心技术,而抗A抗体作为ABO血型系统的关键试剂,其作用机制和应用场景直接关系着检测结果的准确性。当红细胞与抗A抗体发生凝集时,意味着红细胞表面存在A抗原,提示受试者可能为A型或AB型血;若不发生凝集,则可能为B型或O型。这种基于抗原抗体特异性反应的检测方法,不仅为临床输血提供了基础保障,也为遗传学、法医学和免疫学研究奠定了重要基础。本文将从多个维度深入解析抗A抗体的检测原理、血型判读规则及实际应用中的关键问题。

一、ABO血型系统的抗原抗体基础

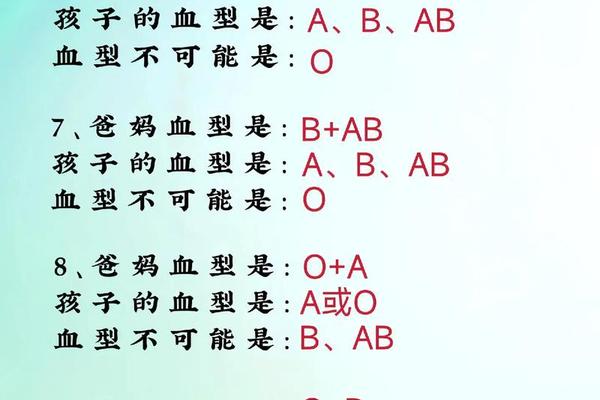

ABO血型系统的分类基于红细胞膜表面的抗原类型,其中A抗原和B抗原的存在与否决定了血型归属。根据抗原分布规律,A型血的红细胞携带A抗原,血清中含抗B抗体;B型血携带B抗原,血清中含抗A抗体;AB型同时具有A、B抗原,血清中无抗A或抗B抗体;O型则缺乏A、B抗原,但血清中含抗A和抗B抗体。这种抗原与抗体的天然互补特性,构成了血型鉴定的生物学基础。

抗A抗体作为标准试剂,传统上来源于B型个体的血清,其本质是针对A抗原的免疫球蛋白(主要为IgM类)。当抗A抗体与A抗原结合时,通过激活补体或直接交联红细胞,引发可见的凝集反应。现代单克隆抗体技术的发展,使得抗A试剂的制备更加标准化,例如通过杂交瘤细胞培养获得高纯度的抗A单抗,有效避免了传统人源血清的个体差异和病原体污染风险。

二、抗A抗体的检测原理与实验方法

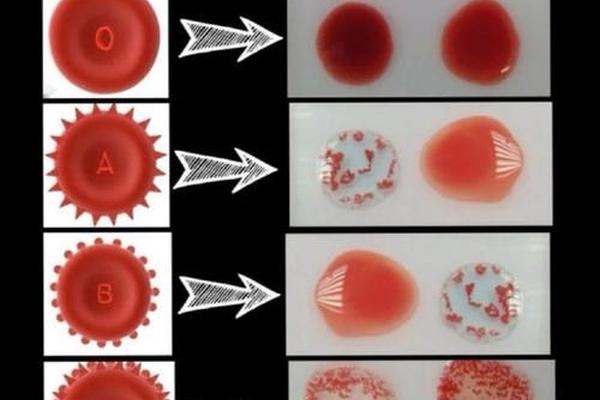

在血型鉴定中,抗A抗体的作用是通过抗原抗体反应特异性识别A抗原。实验操作通常分为玻片法和试管法两类。玻片法将标准抗A血清与受试者红细胞悬液混合于载玻片,15分钟后肉眼观察凝集现象;试管法则通过离心加速反应,根据沉淀物形态判断结果,其灵敏度更高。例如,在试管法中,若红细胞沉淀经轻弹后呈团块状漂浮,表明发生凝集;若呈烟雾状分散则为阴性。

凝集反应的判读需注意假阳性和假阴性的干扰因素。假阳性可能源于红细胞悬液过浓、血清污染或自身冷凝集素的存在;假阴性则与抗原表达弱(如A2亚型)、抗体效价不足或反应温度不当有关。对于特殊案例,例如Ax亚型,需延长反应时间或采用增强介质(如酶处理)以提高检测灵敏度。

三、凝集反应的临床意义与血型判读

当受试者红细胞与抗A抗体发生凝集时,提示存在A抗原,可能为A型或AB型血。进一步结合抗B抗体的检测结果可明确分类:若仅抗A凝集则为A型,抗A与抗B均凝集则为AB型。值得注意的是,AB型血因同时携带A、B抗原,在输血中被称为“万能受血者”,但其血清中缺乏抗A和抗B抗体,输入异型血浆时仍需谨慎。

在交叉配血试验中,抗A抗体的应用进一步保障输血安全。主侧试验(供血者红细胞与受血者血清)若出现凝集,表明血型不匹配;次侧试验(受血者红细胞与供血者血清)的凝集则提示存在不规则抗体。例如,Rh阴性个体若输入Rh阳性血液后产生抗D抗体,可能引发后续输血反应或新生儿溶血。

四、技术挑战与未来发展方向

尽管抗A抗体检测技术已高度成熟,仍存在亟待优化的环节。试剂稳定性方面,传统血清试剂易因保存不当(如反复冻融)导致效价下降,而单克隆抗体试剂虽稳定性提升,但对储存温度(2-8℃)的要求仍较严格。检测自动化则是另一趋势,微柱凝胶法和全自动血型分析仪的应用,显著提高了检测效率和标准化水平,但设备成本限制了其在基层医疗机构的普及。

未来研究可聚焦于以下方向:一是开发常温稳定的新型抗体试剂,降低冷链依赖;二是整合分子生物学技术(如PCR检测ABO基因型),解决血清学方法对亚型鉴定的局限性;三是探索人工智能在凝集图像判读中的应用,减少人为误差。

抗A抗体作为ABO血型鉴定的核心工具,其特异性与灵敏度直接决定了临床输血的安全性。通过凝集反应的观察,可准确判断A抗原的存在,进而区分A型与AB型血。实验操作中的干扰因素、特殊血型的识别以及试剂标准化问题仍需持续关注。随着生物技术的进步,单克隆抗体、分子诊断和自动化设备的协同发展,将推动血型鉴定向更精准、高效的方向迈进。建议医疗机构定期进行试剂质控和人员培训,同时在科研领域加强跨学科合作,以应对日益复杂的临床需求。