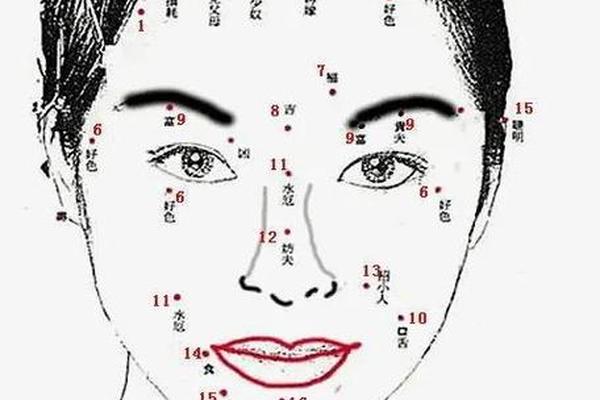

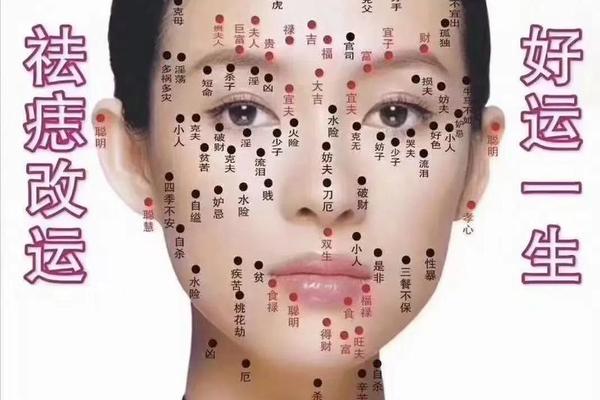

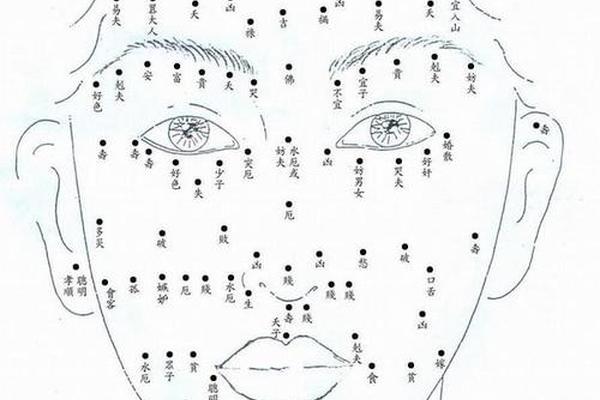

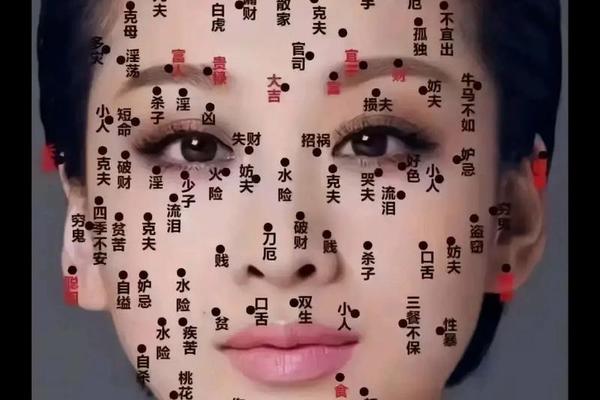

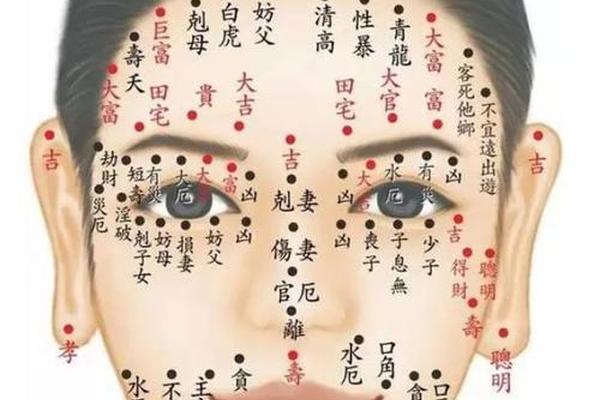

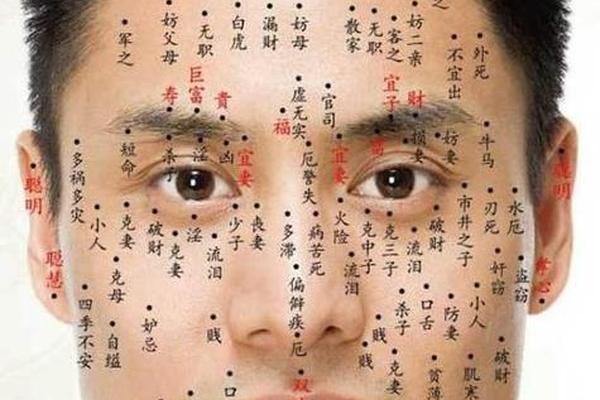

在中国传统面相学中,女性面部的痣被赋予深远的命理意义。古人认为,痣是“天垂象”的体现,其位置、形态与色泽皆与个人命运紧密关联。例如,眉间藏珠、耳垂带痣、唇上显痣等特征,常被视为“福痣”的典型标志。据《面相分析:脸上痣揭示出命运轨迹》记载,古人将色泽光润、形状饱满的痣视为吉兆,认为这类痣能为主人带来食禄、财运与贵人运。

以额头为例,传统相学将额中上方的痣视为“官禄宫”的象征。女性若此处生有吉痣,则代表心智成熟且晚年安定,兼具事业运与家庭运。而耳垂痣则因其与“佛缘”和“长寿”的关联备受推崇,民间有“耳垂痣主富贵”的谚语,认为此类女性天生具备聚财能力,且能福泽后代。值得注意的是,传统观点强调“隐痣多吉,显痣多凶”,因此藏于眉毛或发际的痣往往比面部显眼的痣更受推崇。

二、福痣的现代诠释与心理映射

随着时代演变,面相学中的福痣文化逐渐与现代心理学、审美观念相融合。研究发现,特定位置的痣可能通过“自我实现预言”影响个体行为。例如,拥有唇上痣的女性常被认为“重情善食”,这种标签可能促使她们更注重人际关系的维护,从而形成外向性格。心理学研究指出,面部特征与自我认同的关联性,使得福痣逐渐成为自信与独特性的象征。

当代社会对福痣的解读更趋多元化。以“泪痣”为例,传统相学认为眼尾痣易招桃花劫,但现代年轻人将其浪漫化为“前世恋人印记”,赋予其忠贞爱情的寓意。这种文化重构现象,反映出人们对传统命理符号的创造性转化。正如民俗学者王明(2023)所述:“福痣的现代意义已超越宿命论,成为个体身份建构与审美表达的一部分。”

三、医学视角下的痣相双重性

从医学角度审视,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形态特征与健康风险密切相关。研究发现,约90%的痣属良性,但生长于易摩擦部位(如腰带区、手掌)或呈现不对称、边缘模糊特征的痣存在恶变可能。例如,鼻翼痣在相学中象征“财运波动”,而医学上则需警惕其可能伴随的呼吸道敏感问题。

这种双重性要求人们理性对待福痣文化。广东省妇幼保健院胡葵葵医生指出:“痣的医学评估应优先于命理解读,尤其对于快速增大或颜色异常的痣,及时就医比迷信吉凶更重要。”相学中推崇的“眉内藏珠”,若实际为先天性巨痣,则可能伴随皮肤疾病风险,需通过医学手段干预。现代人需在传统文化与科学认知间寻求平衡。

四、文化传承中的争议与融合

福痣文化的传承始终伴随着质疑与革新。一方面,科学主义者批判其缺乏实证基础,如“脚底七星痣主贵”的说法被证实与统计学无显著关联;年轻群体通过星座、塔罗等新范式重构痣相解读,形成“新玄学”现象。社交媒体上,“福痣妆容教程”获得超2亿次播放,显示传统文化符号在现代语境下的生命力。

跨学科研究为此提供了新思路。2024年北京大学团队发表的《面相符号的认知神经机制》表明,特定痣位激活的大脑区域与财富决策相关,提示文化象征可能存在生物学基础。这种研究路径为传统相学与现代科学的对话开辟了可能性,但学者普遍强调需警惕“确认偏误”,避免过度解读偶合现象。

理性观照下的文化镜鉴

女性面部福痣的文化意涵,折射出中国人“天人合一”的哲学思维与对命运探求的永恒主题。传统相学中的智慧启示与现代医学的风险警示,共同构成理解这一现象的二元视角。未来研究可深入探讨文化符号的神经认知机制,或通过大数据分析痣相与行为模式的关联性。对于普通民众而言,既要欣赏福痣承载的文化美感,也需建立“观其形、察其色、问其医”的理性态度,在传统与现代的张力中探寻个体命运的多元可能。