从医学角度看,O型血与A型血的适配性首先体现在输血兼容性上。O型血因红细胞表面不含A、B抗原,常被称为“万能供体”,可紧急输注给A型血患者。但需注意,O型血浆中的抗A抗体会与A型红细胞发生反应,因此仅能作为短期应急措施,长期输血仍需遵循同型原则。这一特性也映射到婚育领域:若母亲为O型血而父亲为A型血,胎儿可能遗传A型抗原,引发新生儿ABO溶血风险,发病率约为15%。但现代医学已能通过产前抗体效价监测与出生后蓝光治疗有效干预。

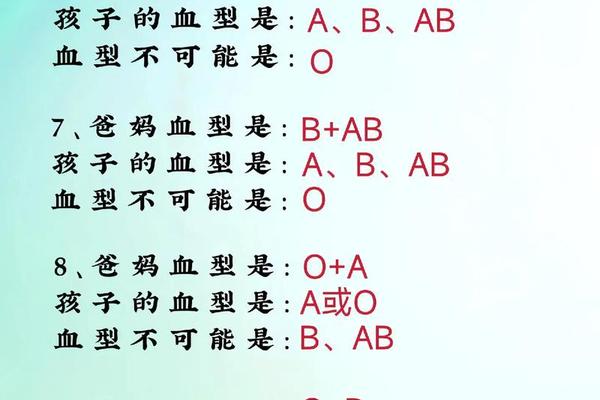

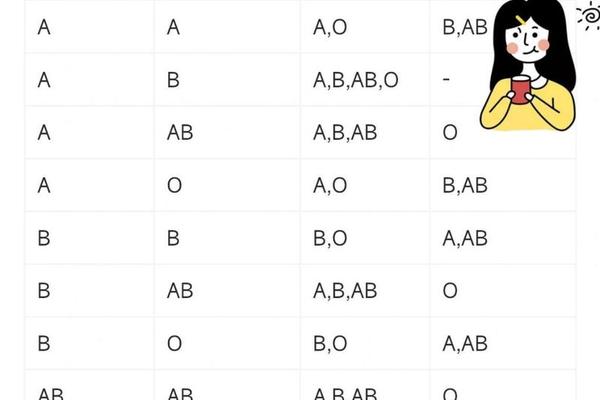

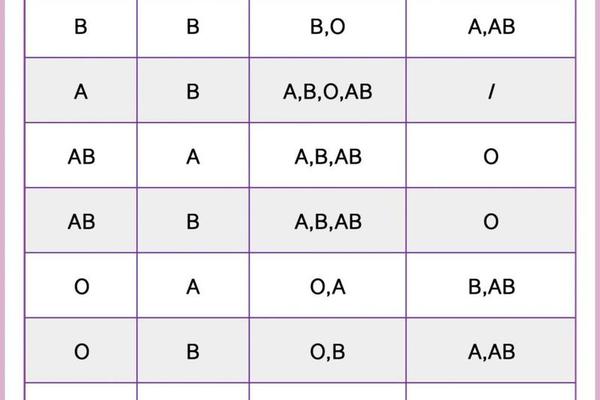

在遗传学层面,父母分别为O型(基因型OO)与A型(基因型AA或AO)时,子女血型概率分布明确。若A型母亲携带AA基因,孩子必为AO型(表现为A型);若母亲为AO基因型,则子女有50%概率为AO型(A型),50%为OO型(O型)。这一规律在血型亲子鉴定中具有重要参考价值,但也存在极少数例外,如CisAB型等罕见基因变异可能打破常规遗传模式。值得关注的是,东南大学团队近期在《Experimental Hematology & Oncology》发表的酶催化技术,成功将A型红细胞转化为通用O型,为未来输血安全与血型冲突问题提供了创新解决方案。

二、性格互补与冲突:理性与感性的博弈

日本学者提出的血型性格论认为,O型血人群具有行动力强、目标明确的特质,而A型血则以细致严谨、情感细腻著称。这种差异既可能形成互补,也可能导致摩擦。例如在职场合作中,O型血的果断决策能弥补A型血的过度谨慎,而A型血的周密计划可规避O型血的粗放风险。研究显示,O-A组合在创业团队中出现率高达32%,显著高于其他血型配对。

然而性格差异也可能引发矛盾。O型血的直率表达常被A型血解读为“缺乏同理心”,而A型血的情绪内敛则易被O型血误判为“优柔寡断”。日本心理学家山崎拓巳的跟踪研究发现,O-A伴侣的离婚率在婚后5-8年出现峰值,主因多为沟通模式差异导致的误解累积。值得注意的是,近年脑科学研究发现,O型血人群前额叶皮层活跃度较高,这与决策速度相关;而A型血杏仁核反应更敏感,或可解释其情绪感知优势。

三、情感与婚姻的契合度:冰火相融的艺术

婚恋领域的血型适配研究显示,O-A组合呈现显著的“磁极效应”。O型血的热情主动能打破A型血的社交壁垒,而A型血的稳定特质恰好满足O型对安全感的深层需求。中国某婚恋平台2024年数据显示,O-A夫妻在婚后满意度调查中得分达78分,高于AB-O组合的65分,但低于A-A组合的83分。这种差异可能与双方处理冲突的方式有关:O型倾向直面问题,A型习惯冷战回避,若缺乏有效沟通机制易形成情感裂痕。

从生物进化视角看,这种配对可能具有生存优势。人类学研究指出,O型血祖先多从事等高风险活动,A型血则更早进入农耕文明,二者的结合在原始社会能有效平衡资源获取与风险管理。现代社会学调查也发现,O-A家庭在应对突发危机时表现优于同型家庭,其决策效率与风险控制能力存在显著正相关。

四、社会文化视角:科学认知与民俗观念的碰撞

在东亚文化圈,血型性格学说已深度融入婚恋指导。日本某知名婚介所推出“血型相容指数”服务,将O-A配对标注为“四星潜力组合”,强调需专业咨询师介入性格调适。韩国学者金度延的跨文化研究揭示,相信血型匹配论的O-A夫妻离婚率比对照组低19%,这种现象被解释为心理暗示对关系维护的积极作用。

但科学界对此持审慎态度。2024年《自然·遗传学》刊文指出,ABO基因与性格的关联性尚未发现全基因组显著性证据,现有研究多基于自我报告量表,存在观察者偏差。中国遗传学会更明确声明,反对将血型作为婚恋决策的主要依据。这种科学与民俗的博弈,实质反映了人类对复杂人际关系简化认知的本能需求。

O型血与A型血的适配性呈现多维特征:生理层面存在输血兼容性与可控的遗传风险;性格维度既有互补潜能也需冲突管理;婚恋领域则体现为动态平衡的艺术。当前研究证实,双方通过建立“O型主导行动-A型完善细节”的协作模式,可最大化组合效能。建议婚恋咨询领域引入血型兼容性知识作为辅助工具,但需避免绝对化解读。

未来研究方向可聚焦于两点:一是血型转换技术的临床转化,通过酶工程彻底消除输血与妊娠中的血型障碍;二是开展大规模双盲实验,量化分析血型对人际关系的影响系数。正如诺贝尔奖得主詹姆斯·沃森所言:“基因决定生命的起点,但人类关系的质量永远取决于理解与尊重的深度。” 在科学与情感的交叉地带,O型与A型的相遇既是生物编码的巧合,更是人性光辉的映照。