一、医学干预导致的长期血型改变

1. 异基因造血干细胞移植

当患者接受或造血干细胞移植时,若供体的血型与患者不同(如供体为A型,患者为AB型),移植成功后,患者的造血系统会被供体的干细胞完全替代,导致血型永久性转变为供体的血型(如AB型变为A型)。类似地,若供体为O型,患者的血型也可能变为O型。

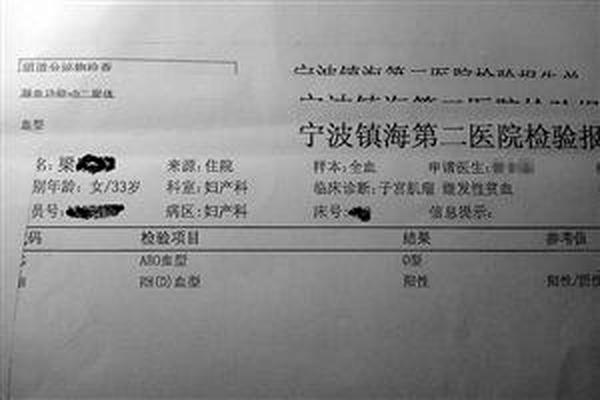

案例:一名A型血患儿因接受O型供体的造血干细胞移植,最终血型变为O型。

2. 器官移植中的血型改造

科学家通过酶处理技术,可在体外将供体器官(如肾脏)的血型从B型转换为O型,以扩大移植匹配范围。这一技术未来可能应用于输血领域,实现血液的“通用化”。

二、病理或生理因素导致的暂时性血型改变

1. 疾病影响抗原表达

某些疾病(如白血病、多发性瘤)可能干扰红细胞表面抗原的表达,导致血型检测结果异常。例如,多发性瘤患者的M蛋白可能掩盖抗原,使AB型血检测为A型或B型,但这是暂时性改变,疾病缓解后可能恢复。

案例:脓毒性休克或放化疗可能暂时减弱抗原,导致血型检测结果变化。

2. 新生儿或老年人生理变化

婴幼儿因免疫系统未发育完全,可能出现正反定型不符;老年人可能因抗体水平下降导致检测误差,但均属于暂时现象。

三、实验室操作或技术误差

1. 检测干扰

异常抗体(如自身抗体)、血浆蛋白异常(如高球蛋白血症)可能导致血型误判。例如,缗钱状凝集可能使B型血误判为O型。

案例:某患者因多发性瘤导致B型血正反定型不符,最终基因检测确认实际仍为B型。

2. 输血后混合血型

输入不同血型的红细胞后,短期内患者血液中可能同时存在自身和供体的红细胞,导致检测显示混合血型,但并非真正的血型改变。

四、酶技术实现的体外血型转换

肠道细菌酶的应用

科学家发现肠道细菌(如 Flavonifractor plautii 或 Akkermansia muciniphila)产生的酶可精准剪切A/B抗原末端的糖链,将A型或B型血转化为O型。这一技术已在实验室中验证,未来或用于生产通用型血液。

案例:加拿大团队通过酶处理,在数小时内将B型血转化为O型。

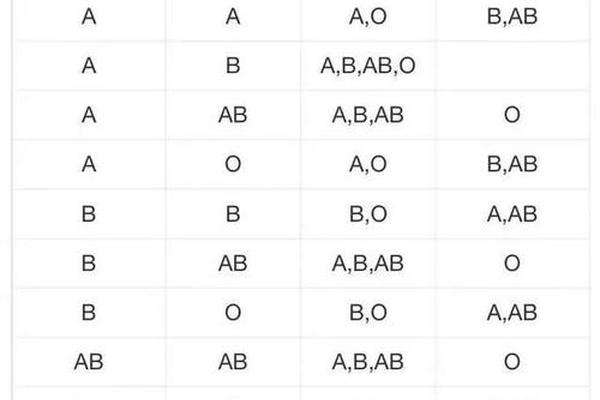

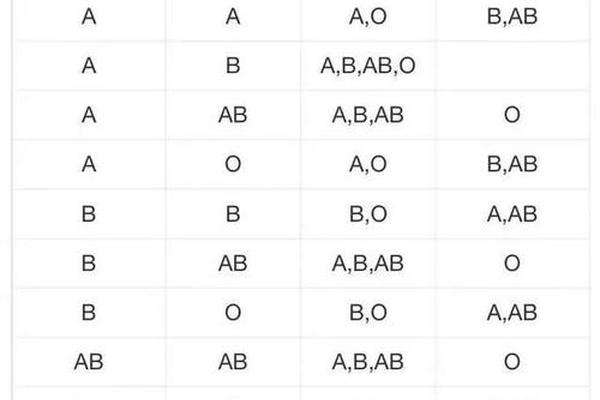

AB型变A型:可能因造血干细胞移植(供体为A型)或疾病导致抗原减弱。

B型变O型:可能因酶处理技术、干细胞移植(供体为O型),或检测误差(如疾病干扰)。

真正的血型改变需通过基因检测确认,临床中需结合病史、实验室数据综合判断。

如需进一步验证血型变化,建议进行基因分型或重复检测以排除干扰因素。