在临床医学中,血液检测是评估人体健康状态的重要窗口,其中血型系统与糖化血红蛋白(A1C)指标分别揭示了遗传特征与代谢状态的关键信息。血型报告单作为输血、妊娠管理及疾病筛查的基础工具,其数据解读直接影响医疗决策的科学性;而A1C作为糖尿病诊断的金标准,其数值动态反映着患者血糖控制水平。本文将从多维度解析这两类指标的临床意义,帮助公众建立科学认知。

一、血型报告单的组成原理

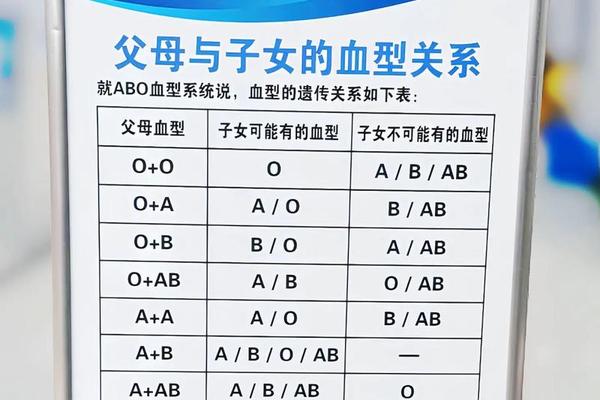

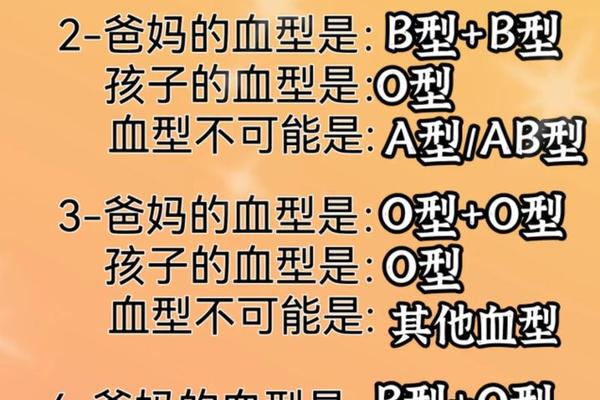

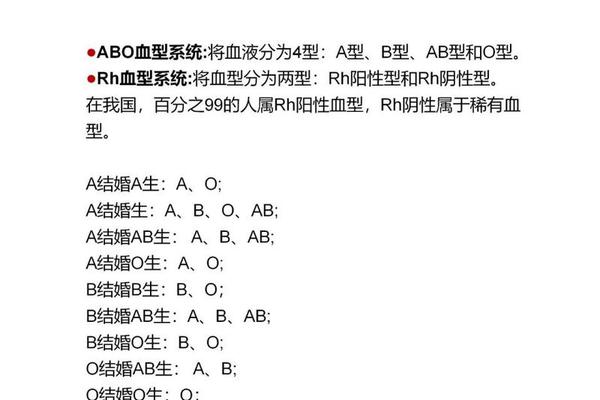

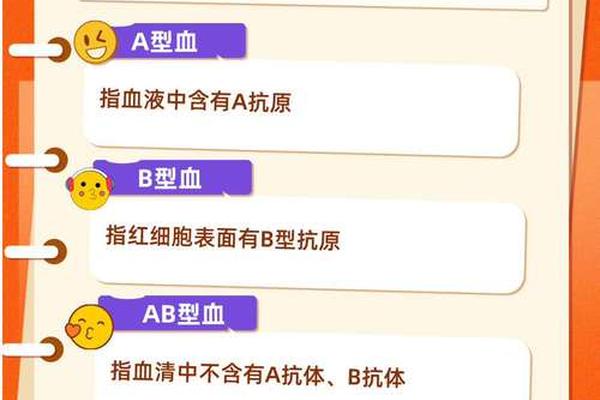

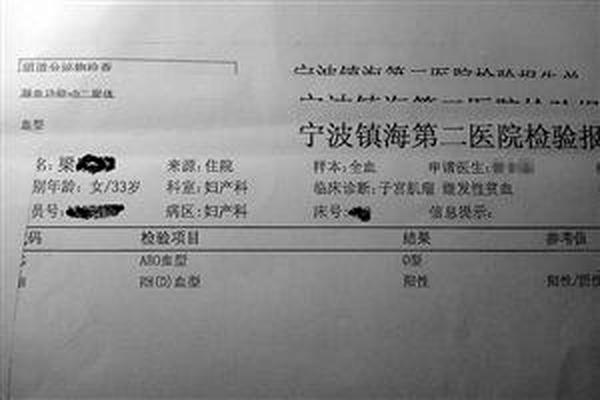

血型报告单的核心由ABO血型系统和Rh血型系统构成。ABO系统依据红细胞表面A、B抗原的分布分为A、B、AB、O四种类型,例如A型血携带A抗原,O型血则完全缺失这两种抗原。Rh系统则以D抗原的存在与否判定阴阳性,我国汉族人群中Rh阴性仅占0.3%,这类血型被称为"熊猫血",在输血和产科管理中需特别关注。

检测方法上,正定型与反定型联合检测可避免误差。正定型通过抗A、抗B试剂直接判断红细胞抗原,反定型则利用已知A、B型血清中的抗体验证血浆成分。RhD检测采用IgM型单克隆抗体,阳性结果呈现明显凝集反应。值得注意的是,某些疾病可能导致血型判读困难,如白血病患者的抗原表达减弱,此时需结合分子生物学检测。

二、A1C指标的代谢解读

糖化血红蛋白(A1C)反映过去2-3个月的平均血糖水平,其形成机制基于血红蛋白β链N端缬氨酸与葡萄糖的非酶促结合。根据国际标准,正常值低于5.7%,6.5%以上可确诊糖尿病。相较于瞬时血糖检测,A1C规避了日间波动干扰,更适合评估长期控糖效果,尤其对治疗方案调整具有指导价值。

但该指标存在局限性:妊娠期因红细胞寿命缩短可能导致数值偏低,而贫血、血红蛋白变异体(如HbS)患者需改用果糖胺检测。最新研究显示,A1C与平均血糖的换算公式(eAG)可帮助患者直观理解数值意义,例如7%对应154 mg/dL的日均血糖水平,这种关联性显著提升了患者的治疗依从性。

三、血型相关疾病的临床关联

在母婴医学领域,ABO血型不合是新生儿溶血病的主要诱因。当O型血孕妇携带抗A/B抗体时,若胎儿遗传父亲A/B抗原,抗体可能透过胎盘引发溶血。但首胎发病率仅5%-10%,因母体IgG抗体效价需超过1:64才具临床意义。Rh阴性孕妇则需警惕抗体致敏风险,首胎分娩后72小时内注射抗D免疫球蛋白可阻断95%的致敏可能。

研究还发现,O型血人群胃溃疡发病率较高,可能与H抗原影响幽门螺杆菌定植有关;而A型血则与心血管疾病风险呈正相关。这些发现提示血型可作为个性化健康管理的参考维度,但需结合其他生物标志物综合分析。

四、报告单的整合分析策略

解读血型报告时,需建立多指标联动的思维框架。例如Rh阴性患者若出现抗D抗体,输血时必须严格配型;而多次输血史患者的抗体筛查频率应提升至每月一次。对糖尿病患者而言,A1C达标(<7%)需结合空腹血糖、餐后血糖动态监测,特别是出现视网膜病变或肾病时,控制目标需个体化调整。

实验室误差的识别同样关键:冷凝集素可能造成ABO正反定型不符,此时37℃孵育可消除干扰;而高铁血红蛋白血症会导致A1C检测值虚高,需采用离子交换高效液相法复检。

血型系统与A1C指标从不同维度勾勒出人体健康图谱,前者关乎生命的基础遗传密码,后者揭示代谢稳态的维持能力。随着精准医学的发展,血型基因分型技术可揭示稀有亚型,而连续血糖监测(CGM)与A1C的结合将开创糖尿病管理新模式。建议医疗机构建立跨学科解读团队,将检测数据转化为预防性干预措施,例如对Rh阴性育龄妇女开展抗体追踪管理,或为A1C快速升高者启动早期β细胞功能评估。未来研究可探索血型抗原与慢性炎症的分子机制,以及A1C变异度对微血管并发症的预测价值,从而推动个体化医疗的深度实践。