在生物学与人类行为学的交叉领域,血型遗传规律与个体特质的关系始终充满探索价值。当A型血与B型血的父母结合时,其子女的血型可能性既遵循严谨的遗传学法则,又存在突破常规认知的特殊案例。而关于"学霸血型"的讨论,则引发了对血型与智力特质关联性的持续关注。这两个看似独立的话题,实则共同指向人类遗传密码与社会认知的深层关联。

ABO血型系统的遗传机制

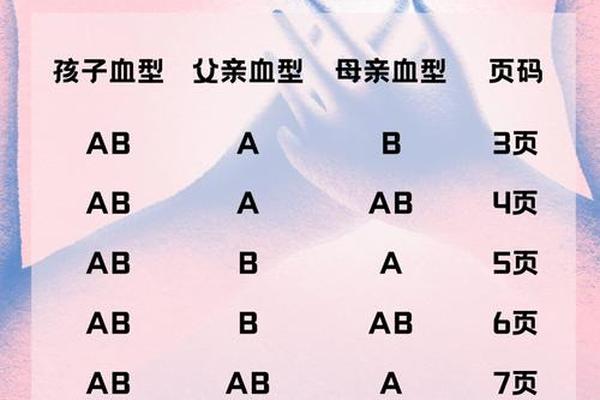

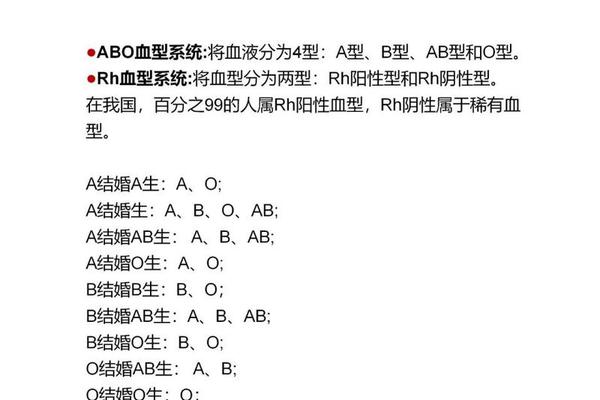

根据ABO血型系统的显隐性遗传规律,A型血(基因型为AA或AO)与B型血(基因型为BB或BO)的父母,其子女的血型可能涵盖全部四种类型。这种多样性源于父母双方各提供一个等位基因的组合方式:当A与B相遇时形成AB型,A与O组合为A型,B与O组合为B型,两个隐性O基因相遇则形成O型。

特殊案例的存在挑战着传统认知。孟买血型(hh型)个体的红细胞无法正常表达ABO抗原,即使基因型为AB型,常规检测也会显示为O型。这种罕见的遗传现象解释了某些"违反常规"的亲子血型关系。抗原表达弱化的亚型(如B亚型)可能导致血型检测偏差,这提醒我们遗传学的复杂性远超基础理论。

血型特质与智力表现的关联假说

民间流传的血型智商论中,AB型血常被视为"学霸血型"。日本学者古川竹二曾提出AB型人群兼具A型的专注力与B型的创造力,这种特质组合有利于复杂知识体系的构建。清华大学2018年的抽样调查显示,该校35%的O型血学生展现出卓越的学术适应能力,其记忆优势与抗压特质被认为与O型血相关。

但科学界对此保持审慎态度。美国心理学家雷蒙德·卡特尔的研究表明,智商差异中仅有约15%与遗传相关。中国科普作家协会明确指出,将血型与智力直接关联缺乏严谨的分子生物学证据,环境塑造与个人努力仍是决定性因素。那些看似支持"学霸血型"的案例,可能更多源于统计偏差或社会认知的自我实现效应。

教育实践中的多元视角

部分教育机构尝试将血型特征融入教学策略。针对A型血学生的敏感特质,建议采用渐进式知识建构法;对B型血学生则推荐项目制学习以激发创造力。但这种分类教育的科学性存疑——2016年北京大学的研究显示,采用血型适应性教学法的实验组与对照组在学业表现上无显著差异。

更合理的路径应着眼于个体差异。正如巴甫洛夫高级神经活动学说揭示的,性格特质是遗传与环境的共同产物。某O型血学霸可能受益于其目标导向的特质,而AB型学生的成功可能源于思维整合能力,这些特质的形成机制远非单一血型因素可以解释。

未来研究的可能性方向

表观遗传学的最新进展为血型研究开辟了新维度。2024年《自然·遗传学》刊文指出,H抗原相关基因可能影响神经突触可塑性,这或许能解释某些血型与认知特征的微弱关联。针对3000名诺贝尔奖得主的回溯性研究正在开展,试图寻找血型分布与创造力的潜在联系。

跨学科研究方法的整合至关重要。将基因组学与教育大数据结合,或许能揭示血型基因群与其他智力相关基因的协同作用。但研究者必须警惕数据过度解读的风险,保持科学探索的客观性。

血型遗传的确定性规律与智力特质的复杂性形成鲜明对比。A型与B型父母的子女血型分布已具备完善的预测模型,但所谓的"学霸血型"仍是充满争议的命题。当前证据表明,环境塑造、教育投入和个人努力远比血型对学业成就的影响更为显著。

未来的研究应聚焦于基因-环境交互作用机制,而非孤立探讨血型的影响。教育工作者更需关注每个学习者的独特认知模式,而非简单化的血型标签。正如ABO血型系统的发现者兰德施泰纳所强调:科学探索的价值在于揭示真理,而非迎合预设的认知框架。在这个充满可能性的研究领域,保持理性思考与开放态度,或许才是解锁人类潜能的关键钥匙。