在日常生活和医疗场景中,我们常常听到“A型血”“A+型血”等术语,但许多人对其具体含义和区别存在误解。事实上,A型血与A+、A-血型的差异不仅涉及ABO血型系统,还关联到另一个独立的Rh血型系统。这种双重分类的复杂性,直接关系到输血安全、孕期管理甚至疾病易感性。理解这些区别,不仅有助于消除认知误区,更是临床医学实践的重要基础。

血型分类系统的双重维度

人类血型系统主要分为ABO血型系统和Rh血型系统。ABO系统由A、B、O三种抗原决定,其中A型血指红细胞表面携带A抗原,血清中含有抗B抗体。而Rh系统则以是否存在D抗原来划分阳性或阴性,D抗原阳性称为Rh+,反之为Rh-。

“A型血”这一表述仅指ABO系统中的分类,而“A+”或“A-”则是结合ABO和Rh系统的复合命名。例如,A+型血表示ABO系统为A型,且Rh系统为阳性;A-型血则是在A型基础上Rh系统为阴性。这种双重分类的必要性在于:Rh系统的抗原强度仅次于ABO系统,若忽略其差异,可能导致严重的输血反应或新生儿溶血病。

抗原与抗体的生物学差异

从分子层面来看,A型血的特征由A抗原决定,这种抗原是附着在红细胞表面的糖链结构。A抗原的形成依赖于特定的糖基转移酶,其基因位于第9号染色体。而Rh系统的D抗原则是一种跨膜蛋白,其存在与否由第1号染色体上的RHD基因控制。

两者的生物学意义也截然不同。ABO系统的抗体(如抗B抗体)属于天然抗体,在出生后数月内自然形成;而Rh系统的抗体(如抗D抗体)通常需要通过输血或妊娠等免疫暴露才能产生。这种差异导致Rh阴性个体首次输入Rh阳性血液时可能不会立即发生反应,但二次输入会引发严重溶血。例如,A-血型者若接受A+血液,体内可能产生抗D抗体,危及后续输血安全。

临床意义与医学应用

在输血医学中,Rh血型的匹配与ABO系统同等重要。A+血型者可接受A+或A-供血,但A-血型者只能接受A-或O-血液,否则抗D抗体会攻击输入的Rh+红细胞。这种限制使得仅占汉族人口0.3%的Rh阴性血型(如A-)成为稀缺医疗资源,需建立专门的“熊猫血”库进行储备。

妊娠管理方面,Rh阴性孕妇若怀有Rh阳性胎儿,可能发生母婴血型不合。通过产前注射抗D免疫球蛋白,可阻断母体产生抗体,将新生儿溶血风险从16%降至0.1%。例如,A-血型孕妇若未接受预防措施,二胎发生溶血的概率可达50%。

遗传学基础与群体分布

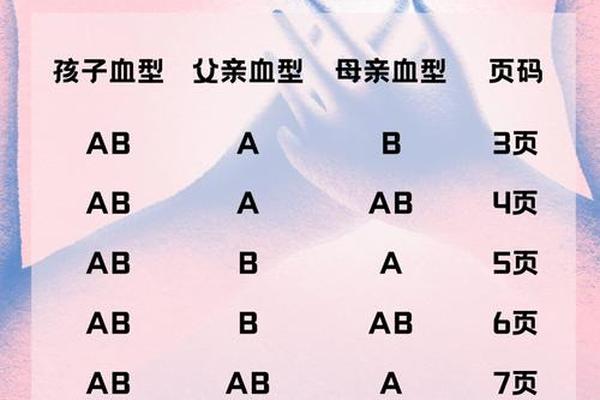

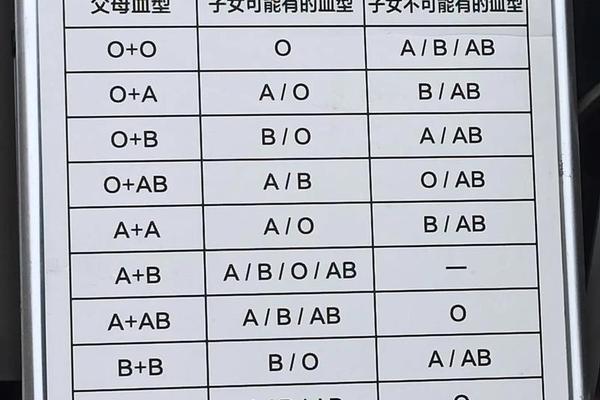

ABO血型的遗传遵循显性规律,A型基因(IA)对O型基因(i)呈显性。而Rh系统的阳性表型由显性RHD基因决定,阴性表型则源于该基因的缺失或突变。父母均为A+血型时,子女可能遗传A-表型(若携带隐性Rh-基因),这种看似矛盾的现象实为不同血型系统独立遗传的结果。

全球分布显示,A型血在东亚人群中占比约27%,显著低于欧洲的40%。而Rh阴性血型在白种人中占15%,在亚洲则不足1%。这种差异可能与历史流行病选择压力有关,例如某些研究提示O型血对疟疾的抵抗优势,或Rh阴性血型与弓形虫感染的关联。

研究争议与未来方向

尽管血型系统的临床价值已被证实,其进化意义仍是科学界的未解之谜。有假说认为,ABO抗原可能影响肠道菌群组成,或作为病原体受体参与免疫反应。例如,诺如病毒对特定血型个体的感染偏好,提示血型可能与传染病易感性相关。

未来研究或将聚焦于两大方向:一是利用基因编辑技术改造供体血型,例如将A型血转换为通用O型;二是探索血型与慢性疾病(如心血管病、癌症)的分子关联机制。建立更精准的稀有血型数据库,开发人工合成血液替代品,也将成为输血医学的重要突破点。

总结

A型血与A+、A-血型的本质区别在于是否纳入Rh血型系统的分类维度。这种双重分类机制不仅反映了人类血液系统的复杂性,更在临床实践中具有生命攸关的意义。从输血匹配到母婴健康,从遗传规律到群体演化,血型系统的研究持续揭示着生命科学的精妙。未来,随着分子生物学和基因技术的发展,我们有望更深入地理解血型的生物学本质,并开发出更安全的医疗干预策略。对于普通公众而言,了解自身血型的完整信息(如A+或A-),既是对个人健康负责,也是对医疗资源合理利用的贡献。