自20世纪初日本学者古川竹二提出血型与性格关联的假说以来,这一理论便在社会文化中扎根。他将B型血描述为“外向积极、善交际”,而A型血则被赋予“内向保守、多疑焦虑”的标签。这种分类迅速在日本流行,甚至影响了职场招聘与婚恋观念。心理学界对血型性格学始终存疑——大村政男的研究指出,古川学说的准确率仅30%-50%,远低于其宣称的80%。

西方学者如卡特尔通过16PF人格测验发现,A型血个体普遍表现出更高的焦虑性与自我放任倾向,而B型血在情绪稳定性上存在波动。但这些结论常受样本量限制,例如印度研究显示B型血神经质得分显著偏高,而加拿大研究却未发现血型与五大人格特质的关联。这种矛盾性暗示着血型与性格的关联可能更多是统计学偏差或文化建构的产物。

二、B型血“贵族”标签的多维解析

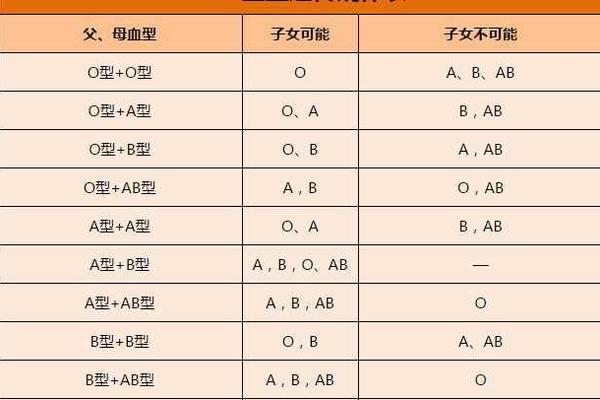

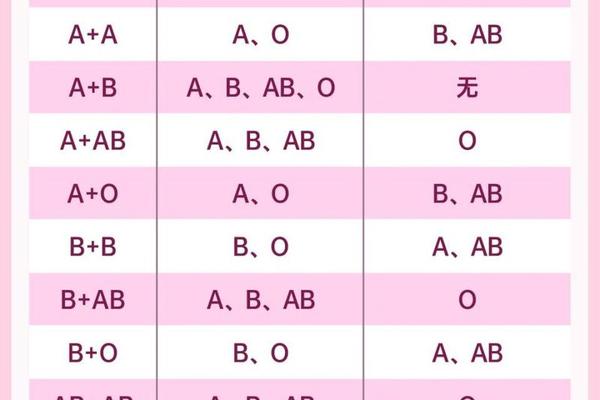

B型血被称为“贵族血”的论断,主要源于三个层面的社会认知。生理学层面,其红细胞表面的B抗原与抗A抗体形成的免疫系统,被认为具有更强的疾病抵御能力。研究显示,B型血人群对肺炎链球菌等病原体的抗体反应更活跃。消化系统方面,B型血个体能高效代谢动物蛋白与谷物,这种适应性在人类进化早期被视为生存优势。

文化象征层面,B型血全球占比约10%的稀有性强化了其“特殊地位”。日本社会将B型血与创造力、独立精神挂钩,例如动漫角色常通过血型暗示人物特质。这种标签化甚至延伸至健康领域,网络文章宣称B型血人群“新陈代谢快”“患病恢复迅速”,尽管缺乏大规模临床数据支持。

三、A型血男性的社会认知与现实悖论

传统血型学说将A型血男性刻画为“谨慎的完美主义者”,认为其适合从事会计、工程师等需要细致耐心的职业。这种刻板印象导致日本企业曾出现按血型筛选员工的现象。但神经科学研究表明,血清素转运体基因多态性对性格的影响强度是血型的3倍以上,环境因素则解释了个体差异的60%。

现实中,A型血人群的心血管疾病风险确实略高,这与基因决定的凝血因子Ⅷ水平相关。但将之简单归因为“焦虑体质”显失公允——2022年中国疾控中心数据显示,A型血在高血压患者中的分布比例与人口基线基本持平。这提示我们:健康风险需结合生活方式综合评估,而非依赖血型标签。

四、科学争议与血型标签的现实意义

尽管主流科学界否定血型决定论,但其文化生命力值得深思。血型标签本质上是简化认知的心理工具,如同星座学说般满足人类对确定性的渴求。日本学者坂元章的研究揭示,相信血型性格者更倾向于用“确认偏差”强化既有认知。例如B型血个体会主动回忆社交成功经历来印证“善交际”的标签。

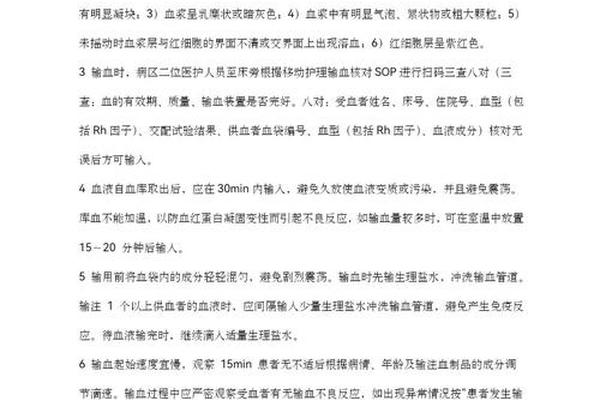

在医疗领域,血型认知具有实际价值。O型血作为“万能供血者”的地位已被现代成分输血技术修正,但ABO血型仍是器官移植配型的关键参数。新兴研究还发现,A抗原可能与新冠病毒感染风险存在微弱关联,这为血型研究开辟了新方向。

血型与性格的关联如同希波克拉底的体液学说,是人类认识自身过程中的阶段性假说。B型血的“贵族”称号,实质是生物学特征、文化想象与社会心理共同作用的产物。对于A型血男性的刻板印象,则需警惕其可能带来的职业歧视或自我设限。

未来研究应深入探索血型基因与其他遗传因素的交互作用,例如HLA系统对免疫应答的调控机制。公共卫生领域可结合血型分布数据优化区域性疾病预防策略,但必须避免过度解读。对个体而言,与其纠结血型标签,不如关注科学验证的健康建议——均衡饮食、定期锻炼与压力管理,才是超越血型差异的普适生存智慧。