血液是人类生命活动的重要载体,而血型则是隐藏在红细胞表面的生物学密码。当人们谈及“A型血”时,往往将其视为一个简单的标签,但这一符号背后蕴含着复杂的分子机制、遗传规律以及与健康密切相关的科学真相。A型血的正式名称为ABO血型系统中的A型,其红细胞表面携带A抗原,血浆中含有抗B抗体;而“A+”中的“+”代表Rh血型系统中的D抗原阳性,意味着这类人群的红细胞还具有Rh因子。这种双重标识不仅决定了输血的安全性,更与疾病易感性、遗传特征等深层次的生物学现象紧密关联。

一、ABO系统的科学基础

ABO血型系统的发现始于1900年,奥地利科学家卡尔·兰德斯泰纳通过混合不同人的血液样本,观察到红细胞凝集现象,由此将人类血液划分为A、B、O三类,后续研究者补充发现了AB型。现代分子生物学揭示,A型血的本质在于红细胞表面存在由糖脂和糖蛋白构成的A抗原。这种抗原的分子结构类似“双层建筑”:底层是H抗原(由岩藻糖构成),上层则是N-乙酰半乳糖胺的特定修饰,这种精密的空间构型差异正是区分A型与B型(上层为半乳糖)的关键。

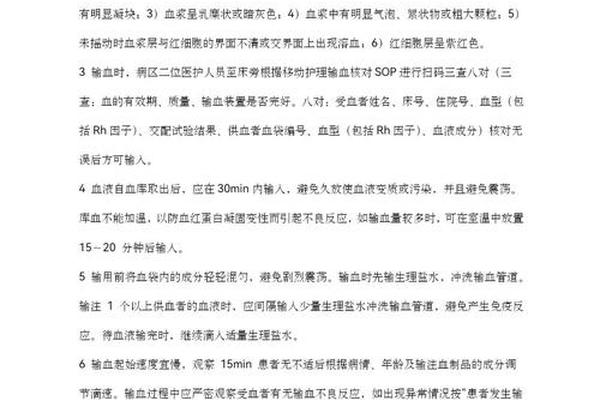

在免疫学层面,A型血个体的血浆中天然存在抗B抗体。这种抗体的产生源于人体对环境中微生物表面类似B抗原结构的识别,当遇到异种血型时,抗体会立即引发免疫攻击。例如输入B型血会导致抗体与红细胞表面的B抗原结合,激活补体系统造成溶血反应。这种自我防御机制解释了为何输血必须严格遵循ABO配型原则。

二、A+血型的双重密码

“A+”中的“+”符号指向Rh血型系统,这是独立于ABO的另一重要血型分类体系。Rh系统包含50多种抗原,其中D抗原的临床意义最为突出。约85%的欧洲白种人携带D抗原(即Rh阳性),而A+则表示该个体同时具有A抗原和D抗原。这种双重特征使A+成为全球分布较广的血型之一,但不同地域的基因频率差异显著,例如亚洲人群中A型比例约为27%,而欧洲可达40%。

Rh因子的存在对妊娠健康尤为重要。若Rh阴性母亲怀有Rh阳性胎儿,胎儿的红细胞可能通过胎盘进入母体,刺激母体产生抗D抗体。在二次妊娠时,这些抗体会攻击胎儿的红细胞,导致新生儿溶血病。Rh阴性的A型血孕妇需在孕期接受抗体筛查和免疫球蛋白注射。

三、遗传编码的显隐规律

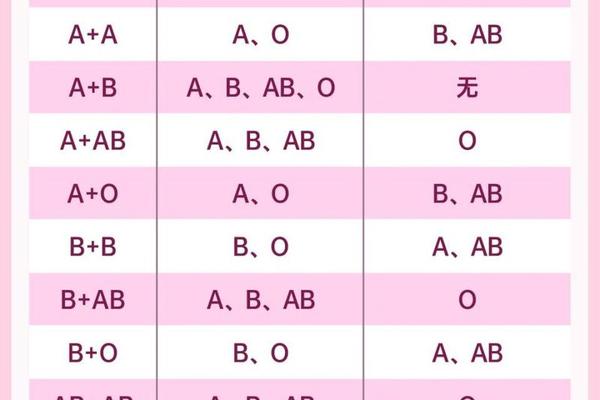

ABO血型的遗传遵循孟德尔定律,由9号染色体上的三个等位基因(IA、IB、i)决定。A型血个体的基因型可能是IAIA(纯合)或IAi(杂合),前者将100%遗传A型给后代,后者则有50%概率传递i基因。Rh系统则由1号染色体上的RHD基因控制,D抗原阳性为显性遗传。父母若均为Rh阳性,子女可能携带隐性阴性基因,但表型仍为阳性。

这种遗传特性使血型成为法医学亲子鉴定的早期工具。例如,A型(IAi)与O型(ii)父母不可能生育B型子女,而AB型父母的后代必然携带A或B基因。2015年《输血医学评论》的研究指出,通过ABO与Rh系统的联合分析,亲子关系排除准确率可达99.3%。

四、健康风险的生物学关联

流行病学研究揭示了A型血与特定疾病的微妙联系。美国国立癌症研究所的队列分析显示,A型血人群罹患胃癌的风险较O型血高20%,癌风险增加17%,这可能与幽门螺杆菌更易粘附A抗原有关。在传染病领域,诺如病毒通过识别肠道细胞表面的A抗原实现感染,使得A型血个体更易出现严重腹泻。

但生物学风险并非单向存在。多伦多大学凯文·凯因团队发现,A型血对恶性疟疾具有保护作用:寄生虫感染的红细胞表面蛋白能与A抗原结合,减少脑部微血管阻塞,使得重症疟疾发生率降低35%。这种进化权衡提示,血型差异可能是病原体选择压力下的适应性结果。

五、社会认知的迷思与真相

血型文化在东亚社会衍生出独特现象,从性格测试到饮食指导,A型血常被贴上“严谨保守”的标签。日本自然疗法师彼得·达达莫提出的“血型饮食法”声称A型血适宜素食,但比利时红十字会对千余项研究的系统评价表明,所谓血型特异性饮食缺乏科学依据。基因组学研究表明,饮食反应主要与代谢基因相关,而非ABO抗原。

医疗领域也存在认知偏差。尽管O型血被称为“万能供血者”,但大规模输注仍可能引发溶血反应。2018年《柳叶刀》研究指出,接受异型输血的A型患者术后感染风险增加12%,这促使欧美血库逐步推行同型输血政策。

透过A型血的分子密码,我们看到的不仅是输血配型的生物学标记,更是人类进化与疾病博弈的历史见证。现有研究虽已揭示ABO与Rh系统的遗传机制,但血型抗原在免疫调节、病原体互作等领域的功能仍有待探索。未来研究可结合单细胞测序技术,解析血型抗原在组织特异性表达中的生理意义,这将为个性化医疗开辟新维度。对公众而言,理解血型的科学本质,既是对生命奥秘的尊重,也是破除伪科学迷思的关键。