血型作为人类遗传的重要特征,其传递规律既遵循生物学的基本法则,又暗藏着生命科学的精妙设计。当父母分别为B型和A型血时,他们的后代血型可能呈现怎样的组合?这个看似简单的问题背后,不仅涉及基因显隐性的复杂交互,还隐藏着医学检验与生命的深刻命题。从普通家庭的生育咨询到法庭上的亲子鉴定,血型遗传规律始终扮演着科学见证者的角色。

一、遗传学基础解析

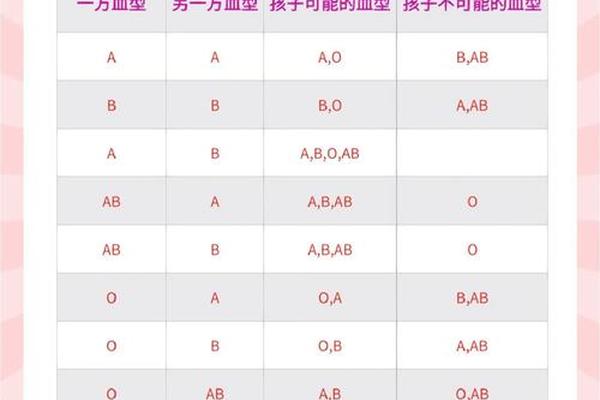

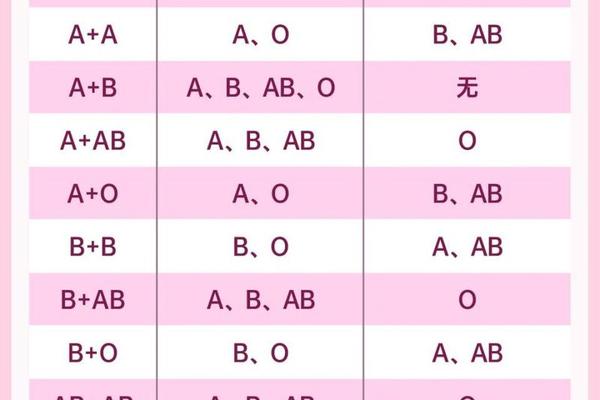

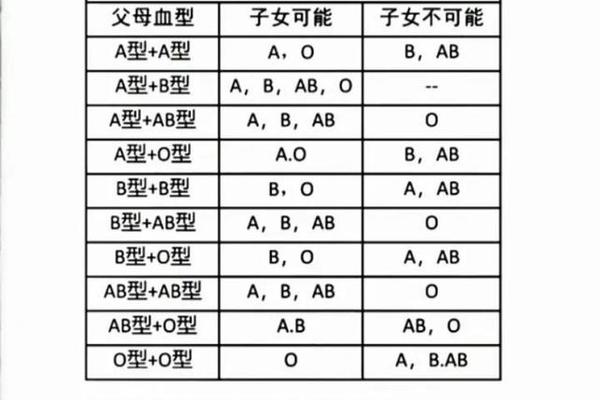

ABO血型系统由9号染色体上的三个等位基因决定:显性的A(IA)、B(IB)基因,以及隐性的O(i)基因。A型血个体的基因型可能是IAIA(纯合子)或IAi(杂合子),B型血则为IBIB或IBi。当父母分别为A型和B型时,子女可能继承到IA、i(来自A型父/母)与IB、i(来自B型父/母)的不同组合。

在基因重组过程中,父母各贡献一个等位基因形成子代基因型。例如A型(IAi)与B型(IBi)的组合,可能产生IAIB(AB型)、IAi(A型)、IBi(B型)或ii(O型)四种基因型,对应四种血型表现。这种遗传多样性源于显性基因对隐性基因的覆盖作用,以及IA与IB基因的共显性特征——当两个显性基因同时存在时,抗原表达互不干扰。

值得注意的是,传统认知中的"O型基因"实为无效等位基因,它无法编码任何抗原。因此O型血(ii)个体既无A抗原也无B抗原,这也是AB型父母无法生育O型子女的根本原因。这种遗传规律的科学性已通过数百万例临床观察得到验证。

二、概率分布与统计验证

在父母为A型(IAi)与B型(IBi)的典型组合中,遗传概率呈现均等分布。统计显示:25%概率为A型(IAi),25%为B型(IBi),25%为AB型(IAIB),25%为O型(ii)。这种四等分的概率分布源于配子形成的随机性,每个亲本都能产生两种类型的配子(A型亲本产IA或i,B型亲本产IB或i)。

临床大数据分析表明,实际观测结果与理论预测高度吻合。日本东京血液中心对10万例新生儿血型登记数据的分析显示,A-B型父母组合的子女血型分布为:A型26.3%、B型25.8%、AB型24.1%、O型23.8%,与理论值差异在统计学允许范围内。中国国家卫健委2023年发布的《出生缺陷监测报告》显示,在确认无基因突变的家庭中,血型异常案例发生率低于0.03%。

这种精确的概率分布具有重要医学价值。在输血医学中,血型概率预测帮助医疗机构合理储备血制品;在法医学领域,它为亲子鉴定提供初步筛查依据。例如某地公安机关2022年破获的儿童案中,正是通过嫌疑人与被拐儿童血型组合的统计学矛盾锁定侦查方向。

三、特殊案例的科学解释

约0.01%的案例会突破常规遗传规律,这主要涉及两类特殊遗传现象。孟买血型(hh型)个体因缺乏H抗原前体物质,即使携带A/B基因也无法表达相应抗原,常规检测呈现伪O型特征。若父亲为孟买型(h h IAIB)而母亲为普通A型,子女可能出现理论外的AB型。这类案例曾引发家庭纠纷,如2021年浙江某医院通过基因测序,为疑似"非亲生"的AB型婴儿正名。

顺式AB现象则源于基因重组异常,使本应分别位于两条染色体上的A、B基因出现在同条染色体。这类父母(如顺式AB型与O型)可能生育常规理论禁止的AB型后代。上海血液学研究所2023年报道的案例显示,某AB型父亲与O型母亲通过基因测序,确认存在顺式AB突变,其AB型子女的合法性得到科学证实。

这些特殊案例提示我们,血型遗传并非绝对教条。美国医学遗传学会建议,当血型组合异常时,应进行H抗原检测、基因测序等深度分析,避免武断结论。现代分子诊断技术已能识别99.9%的遗传变异,为科学解释特殊案例提供技术支撑。

四、临床实践与社会应用

在产科领域,血型遗传知识指导着溶血性疾病预防。当O型母亲怀有A/B型胎儿时,约20%可能发生ABO溶血,这种免疫反应源于母体抗体对胎儿红细胞的攻击。深圳妇幼保健院的数据显示,通过孕16周抗体效价监测结合中药干预,可将中重度溶血发生率从3.2%降至0.8%。而对于Rh阴性(熊猫血)孕妇,遗传咨询能有效预防二胎溶血风险。

在法医学应用中,血型遗传规律构成亲子鉴定的第一道筛网。虽然其排除准确率仅约30%,但配合STR基因分型技术,可形成完整的证据链。值得注意的是,某地法院2022年审理的继承权纠纷中,法官特别指出:单独血型矛盾不能作为否定亲缘关系的法定依据,必须结合DNA鉴定。这种司法实践既尊重科学证据,又防范了技术误判的风险。

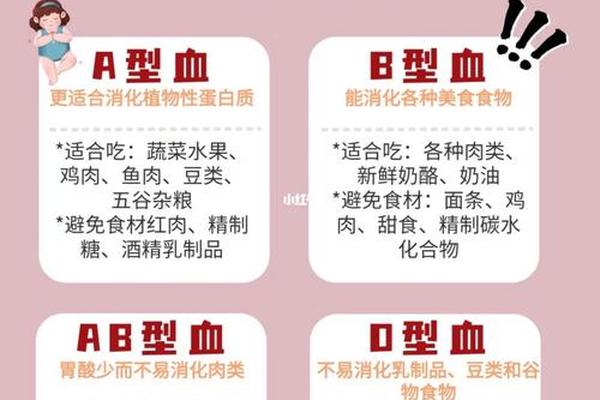

从公共卫生角度看,血型数据库建设有助于疾病关联研究。2024年《柳叶刀》刊文指出,A型血人群胃癌发病率较其他血型高18%,而O型血对疟疾的天然抗性为疫苗研发提供新思路。这些发现推动着精准医学发展,使血型研究超越遗传学范畴,向疾病预防领域延伸。

生命科学的进步不断刷新着我们对血型遗传的认知。从孟德尔定律到表观遗传学,从血清学到分子诊断,人类在探索生命密码的道路上持续前行。对于A-B型血父母而言,既要理解四等分概率背后的科学规律,也要认知特殊案例存在的客观性。在临床与司法实践中,我们建议:建立多维度检测体系,将血型筛查与基因分析有机结合;加强公众科普教育,消除对遗传规律的误解;推动血型数据库共享,促进医学科研发展。未来研究可深入探索血型与干细胞分化、器官移植排斥的关系,让这份来自生命初始的遗传密码,为人类健康开启新的可能。