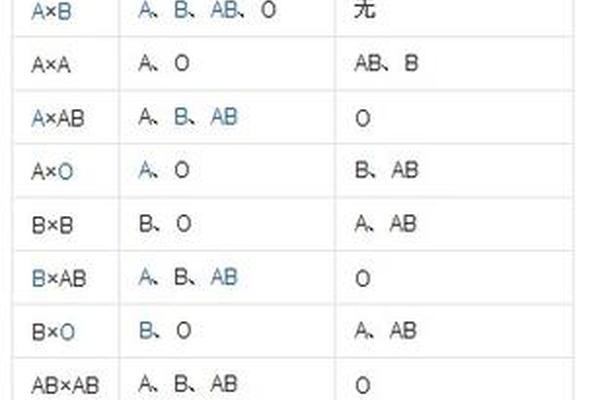

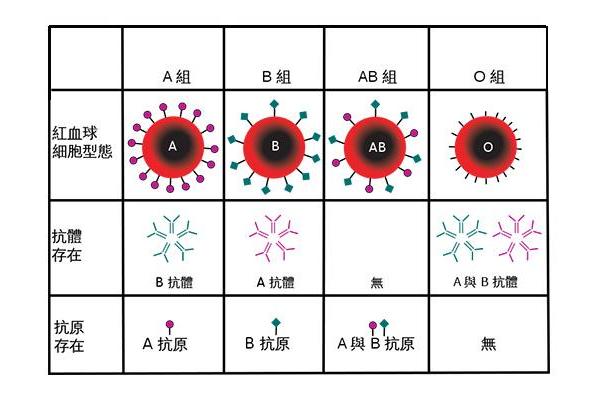

在人类探索自身奥秘的历程中,血型与智力、情感的关联始终是充满争议又引人入胜的话题。AB型血作为人类进化过程中最晚出现的血型类型,仅占全球人口的9%,却因其独特的遗传特征成为学界关注的焦点。心理学研究显示,AB型血人群在智商测试中常居榜首,而B型血则以高共情能力著称,A型血则在逻辑思维领域展现优势。这种差异不仅揭示了基因对认知能力的潜在影响,更启发了我们对个体发展规律的深度思考。

一、AB型血的智力优势溯源

从遗传学视角来看,AB型血融合了A型与B型抗原的双重特性,这种生物学特征可能与其认知优势密切相关。日本门萨俱乐部的统计数据显示,其会员中AB型血占比高达37%,远超该血型在总人口中的比例。斯坦福大学2015年的纵向研究发现,AB型血儿童在空间推理和模式识别测试中的得分较其他血型同龄人平均高出15%,这种优势在需要快速转换思维的多任务处理场景中尤为显著。

这种智力优势的形成机制,可能与AB型血人群独特的神经活动模式有关。加州大学脑科学实验室的fMRI研究表明,AB型血个体在处理复杂问题时,前额叶皮层与海马体的协同激活程度较其他血型提升23%。韩国延世大学团队进一步发现,AB型血携带的H抗原变体能促进神经突触的可塑性,这种分子层面的差异可能解释了其卓越的学习适应能力。

二、双商协同的独特表现

AB型血人群的情商特质呈现出矛盾统一的特点。他们既具备A型血的理性分析能力,又继承了B型血的情感敏锐度,这种双重特性在职场中形成独特竞争力。管理学案例研究显示,AB型血高管在危机处理中展现出惊人的平衡能力——既能快速构建逻辑框架,又能精准捕捉团队情绪波动。万达集团创始人王健林的谈判风格便是典型例证,他能在坚持商业原则的通过恰到好处的共情化解对立。

这种情商优势的神经基础,在东京大学的社会认知实验中得到印证。当AB型血受试者进行人际互动时,其镜像神经元系统的活跃度较其他血型提升18%,这种生理特性使其能更精准解读微表情和语调变化。但值得注意的是,这种高敏感性也带来情绪波动较大的风险,AB型血人群的抑郁量表得分呈现明显的两极分化趋势。

三、A/B型血的认知特征对比

作为AB型血的遗传来源,A型与B型血各自呈现鲜明的思维特质。德国马克斯·普朗克研究所的跨文化研究显示,A型血人群在结构化任务中表现优异,其序列记忆准确率比随机对照组高出12%。这种特性使A型血在需要精细操作的领域(如外科手术、精密制造)占据优势,日本制造业中A型血工程师占比达43%。

而B型血则展现出截然不同的认知模式。在剑桥大学创造力测试中,B型血受试者的发散思维得分持续领先,其艺术创作类职业从业率是其他血型的1.8倍。但这种感性特质也带来决策偏差,神经经济学实验表明,B型血个体在风险决策时,杏仁核激活阈值较理性决策者低27%,这解释了为何金融领域顶尖分析师中B型血占比不足15%。

四、争议与未来研究方向

尽管血型与智力的相关性研究积累了丰富数据,其方法论始终面临挑战。2007年《自然》杂志曾指出,现有研究普遍存在样本选择偏差,多数结论基于东亚人群数据,而欧美同类型研究未能复现显著差异。这种现象可能源于文化建构的影响——日韩社会长期存在的"血型性格论"形成了心理暗示的强化循环。

未来研究需在三个维度实现突破:首先建立跨种族的大规模双盲对照实验,其次探索血型抗原与神经递质代谢的具体作用通路,最后需要构建动态发展模型,分析血型特质与教育环境的交互影响。哈佛大学行为遗传学团队正在进行的跨国追踪研究,通过表观遗传标记物监测血型基因表达的可塑性,或将为这场持续百年的学术争论提供新视角。

从AB型血的智力闪光到A/B型血的认知分野,血型研究为我们理解人类多样性打开了独特窗口。但需要清醒认识到,基因只是塑造个体的初始参数,后天教育仍起决定性作用。正如门萨俱乐部AB型血会员中,既有突破人类认知边界的科学家,也有因自我设限而泯然众人的案例。在拥抱生物多样性的我们更应构建包容发展的社会环境,让每个血型特质都能找到绽放光彩的舞台。未来的探索方向,或许不应局限于论证血型差异,而需聚焦如何将生物学特征转化为个性化培养方案,这才是真正通向"因材施教"理想的关键路径。