在中国传统文化中,命运预测始终占据着独特的地位。唐代袁天罡创立的“称骨算命法”因其简洁直观的测算方式,成为民间流传最广的命理术之一。这种方法将人的生辰八字转化为“骨重”,通过几斤几两的数值对应判词,试图揭示个体的命运轨迹。其核心思想在于,出生时刻的宇宙能量与阴阳五行相互作用,形成了不可逆转的命格密码。这一体系不仅承载着古人对天人关系的朴素认知,也映射出中国哲学中“定数”与“变数”的永恒辩证。

命理原理与历史渊源

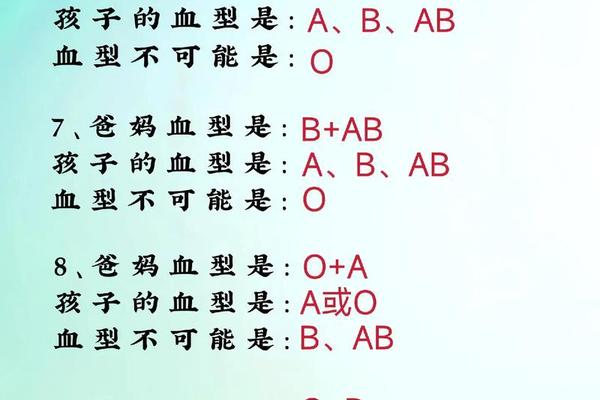

称骨算命的理论基础源于阴阳五行学说与干支历法的结合。根据出生年、月、日、时对应的天干地支,每个时间单位被赋予特定“重量”,如甲子年对应1两2钱,正月对应6钱,子时对应1两6钱,四者相加即得总骨重。这种将时间量化为物质重量的思维方式,体现了古代“天人合一”的宇宙观——个体的命运如同物体般具有可测量的质量属性。

历史文献显示,称骨算命最早可追溯至唐代。《唐书》记载袁天罡曾为武则天相面,预言其“龙瞳凤颈,极贵验也”。虽现存《称骨歌》的真伪存疑,但敦煌出土的唐代占卜文书已出现类似算法雏形。至明清时期,该术式与子平八字融合,形成包含51种命格的完整体系。值得注意的是,宋代《三命通会》提及的“骨相论”与称骨算法存在明显差异,说明该术在演变过程中经历了多次理论重构。

性别差异与命运判词

称骨算命对性别差异的考量颇具特色。相同骨重的男女可能得到截然相反的命运解读,如三两五钱男命判词强调“祖业根基少传”,而女命则警示“婚姻周郎休此意”。这种现象折射出封建社会对性别角色的固化认知:男性命运评判侧重事业成就,女性则聚焦婚姻家庭。这种差异化的判词体系,本质上是对传统秩序的命理学诠释。

在实际测算中,性别差异还体现在算法调整上。部分研究者发现,明代抄本记载的女性骨重需在计算结果上减去特定数值,这与古代“男尊女卑”观念直接相关。现代流传的版本虽取消此规则,但判词内容仍保留明显性别倾向。例如五两二钱男命判词强调“紫袍金带拜丹墀”,女命则突出“诰命夫人衣禄荣”,分别对应仕途进阶与夫贵妻荣的价值取向。

科学性与争议焦点

从现代科学视角审视,称骨算命存在显著局限性。其51种命格分类相较于八字命理上千种组合显得过于粗糙,且算法未考虑地理位置、社会变迁等变量。有学者通过统计检验发现,同骨重人群的命运轨迹离散度高达87%,与判词描述的相关性不足30%。更值得关注的是,现存《称骨歌》版本混乱,明清以来不同地区的抄本判词差异率超过40%,严重削弱了理论体系的严谨性。

命理学界对此术的评价呈现两极分化。民国命理大师韦千里在《千里命稿》中直言称骨算法“失之简略”;而当代研究者程佩指出,该术式的核心价值在于“将复杂命理通俗化,实现数术文化的大众传播”。这种争议恰恰反映了传统命理现代化转型的困境:如何在保持文化特质的同时提升科学性。近年出现的AI算命软件尝试将称骨算法与大数据结合,但其商业运作模式引发“算法黑箱”质疑。

文化价值与现代启示

抛开预测准确性的争论,称骨算命的文化隐喻值得深究。其物质化的命运观(以“骨重”衡量福祸)与中医“肾主骨生髓”理论形成奇妙呼应,暗含身体与命运的物质性关联。在江苏淮安出土的明代墓葬中,考古人员发现刻有骨重数值的墓志铭,说明该术式曾深度介入生死观念建构。这种将抽象命运具象化的思维方式,为研究中国古代认知模式提供了独特样本。

现代社会中的应用实践则呈现出矛盾图景。一方面,2023年山东警方破获的网络算命诈骗案显示,超60%受害者接触的正是改良版称骨算法;心理咨询领域出现将骨重判词转化为积极心理暗示的尝试。这种传统数术的现代转型提示我们:命理文化的存续不应局限于预测功能,而需挖掘其作为文化符号的情感抚慰价值。

总结而言,称骨算命作为民俗文化的活化石,既承载着古代智慧,也暴露出理论缺陷。未来研究可沿三个方向推进:一是结合人类学方法梳理不同版本判词的地域文化特征;二是运用大数据技术验证骨重与人生事件的统计学关联;三是探索传统命理元素在心理干预中的转化路径。唯有跳出“准与不准”的二元论争,才能实现文化遗产的创造性转化,让千年智慧真正服务于现代人的精神建构。