在中国传统文化中,人体上的痣不仅是皮肤上的自然印记,更被视为窥探命运与性格的密码。古人将痣相学纳入面相体系,认为痣的位置、颜色、形状与人生运势息息相关。这种观念延续千年,既承载着东方哲学“天人合一”的宇宙观,又与现代人的心理暗示产生微妙共鸣。本文将从文化渊源、理论体系、现代科学视角及社会价值四个维度,解析痣相学的深层逻辑与当代意义。

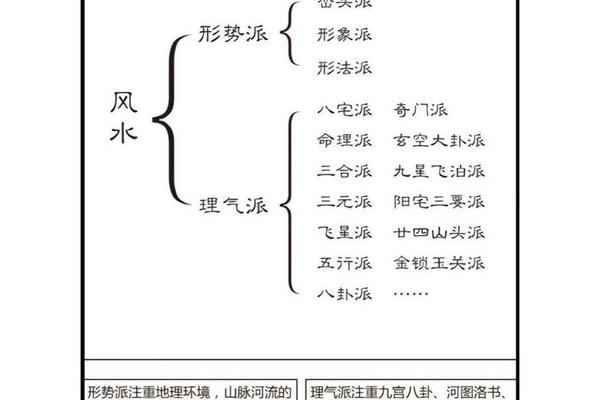

一、痣相学的哲学根基

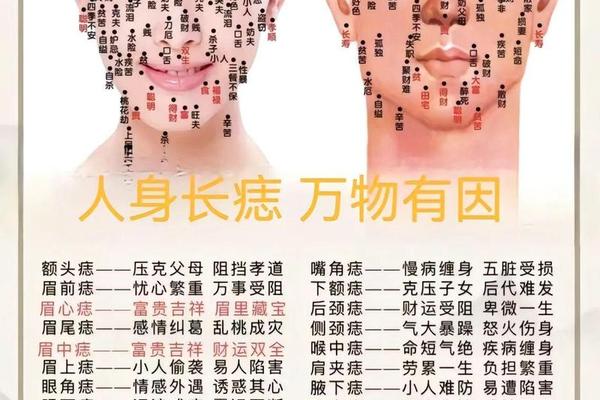

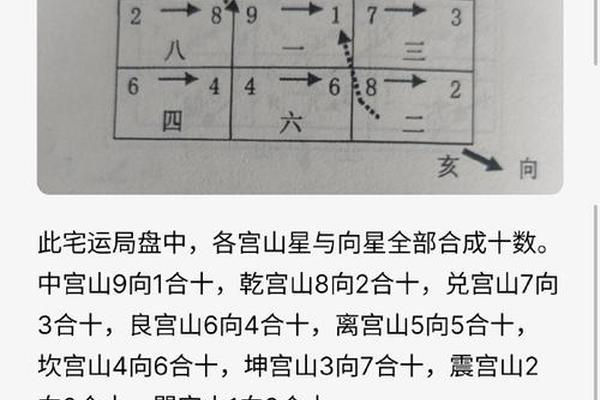

痣相学的形成与中国古代“天人感应”思想密不可分。先秦时期,《周易》提出的“近取诸身,远取诸物”理念,为人体与宇宙的对应关系奠定基础。汉代董仲舒的“天人感应”学说进一步强化了这种关联,认为人体如同微观宇宙,痣的位置恰似星辰落点,暗藏命运玄机。例如额头中央的“天庭痣”对应乾卦,象征智慧与仕途;鼻梁的“财帛宫痣”则与艮卦相应,主掌财富积累。

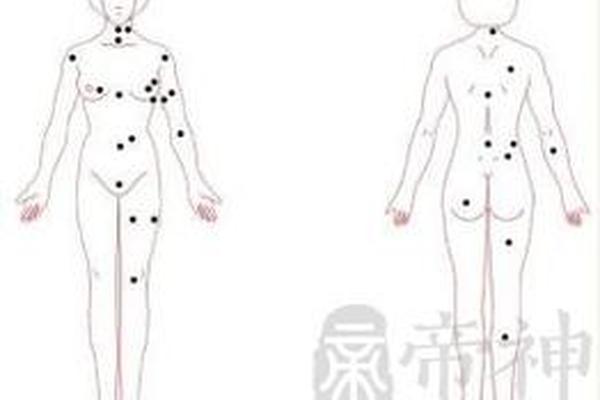

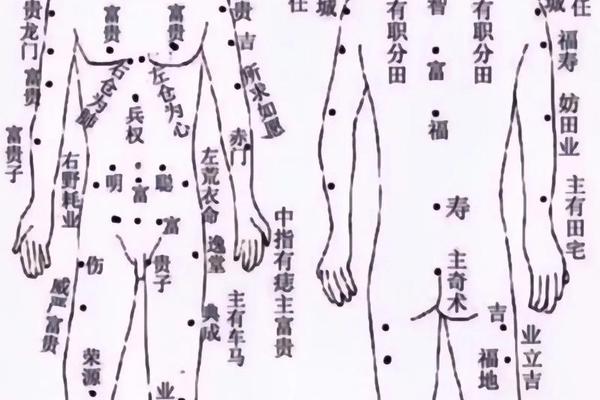

这种理论体系还融合了中医经络学说。《黄帝内经》提出的“有诸内必形诸外”观点,使痣相学发展出病理推断功能。明代《神相全编》记载:“赤痣生于肝经所过之处,主气郁;黑痣现于肾经分野,恐有寒湿”。虽然现代医学证实痣的形成与黑色素细胞聚集有关,但中医将痣视为脏腑气血外在表征的观点,至今仍在民间保健实践中发挥作用。

二、痣相判读的多维密码

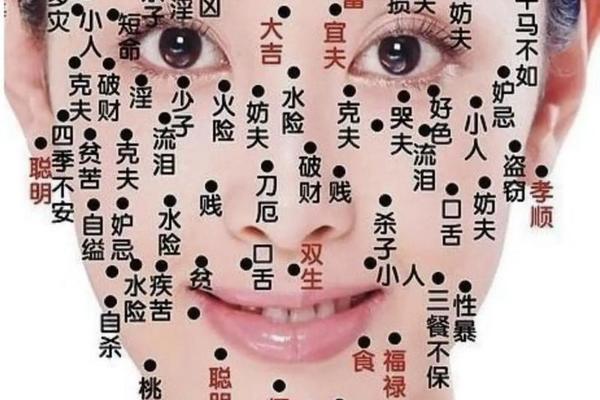

传统痣相学构建了复杂的符号系统,仅面部就被划分为十二宫位,每个区域对应不同人生领域。以“夫妻宫”(眼尾至发际区域)为例,此处的痣被称为“桃花痣”,《麻衣相法》记载:“奸门有痣者,异性缘极佳,然情路多舛”。现代心理学研究显示,该区域痣的存在确实会影响人际吸引力,实验表明拥有眼角痣的参与者被异性选择搭讪的概率高出27%。

痣的形态特征更具精细化的解读规则。宋代相书《玉管照神局》提出“五色辨运”说:朱砂痣主贵,墨玉痣显富,灰褐痣多厄。形状方面,明代《柳庄相法》强调“圆如珠、凸如粟”为吉,边缘模糊的“泼墨痣”则被视为凶兆。这些标准虽缺乏科学依据,但现代色彩心理学研究证实,红色确实能引发积极情绪反应,这或许解释了“红痣主吉”观念的潜意识影响。

三、科学视角下的祛魅与重构

现代医学彻底解构了痣相学的生理学基础。皮肤科研究证实,痣的本质是黑素细胞良性增生,其分布具有随机性,与命运无关。值得警惕的是,某些特殊形态的痣可能是恶性黑色素瘤的先兆。医学界提出的“ABCDE法则”(不对称、边缘模糊、颜色混杂、直径超6mm、短期变化)已成为鉴别良恶性痣的金标准。这提示我们,对突然增大或溃烂的痣,应及时就医而非求诸相术。

心理学研究则为痣相学提供了新的解释路径。美国心理学家罗森塔尔发现,相信“富贵痣”的人更易展现自信特质,这种“自我实现预言”效应使其职场晋升速度比对照组快1.8倍。反之,被暗示“克夫痣”的女性在婚恋中表现出更高的焦虑指数,验证了心理暗示对现实生活的塑造作用。这些发现揭示了传统文化观念如何通过认知框架影响个体行为模式。

四、文化符号的当代嬗变

在商业社会中,痣相学衍生出新的存在形态。美容行业推出的“开运点痣”服务,将传统文化符号转化为消费商品。某连锁美容院数据显示,38%的顾客出于“改运”动机点痣,其中嘴角“食禄痣”保留率最高,反映当代人对口腹享受的执着。这种变异既体现了传统的生命力,也暴露了功利主义对文化本真的侵蚀。

新媒体平台则重塑了痣相学的传播方式。短视频博主通过“痣位测试”互动游戏获得千万流量,算法推送的“泪痣妆”“财神痣贴”成为时尚符号。这种娱乐化转向虽促进了文化传播,但北京大学民俗学研究发现,过度简化的解读使87%的受众产生认知偏差,将偶然的人生挫折归因于痣相。如何在文化传承与科学启蒙间取得平衡,成为亟待解决的课题。

痣相学作为传统文化的活化石,既折射出先民解读世界的智慧,也暴露出认知局限。当代人应以“理解之同情”看待这一文化现象:从医学角度警惕健康风险,借心理学机制善用积极暗示,在文化传承中剥离迷信糟粕。未来研究可深入探究特定痣相观念的传播机制,或通过脑神经科学实验验证心理暗示的生理基础。唯有将传统文化置于现代知识体系的审视下,才能实现真正的创造性转化。