在奥运赛场上,谷爱凌以1620度转体的完美表现摘得自由式滑雪大跳台金牌,这个兼具爆发力与精确度的动作,不仅彰显着运动员的竞技水准,更折射出某种独特的性格特质。当她在采访中透露自己具有"INTJ建筑师型人格"时,公众的视线开始聚焦于性格分析工具与个体成就之间的关联。而鲜为人知的是,这位天才少女的A型血特质,恰与古川竹二血型学说中"追求完美、富有使命感"的描述不谋而合,这为探讨血型性格理论的社会影响与科学边界提供了极具张力的研究样本。

历史溯源与理论流变

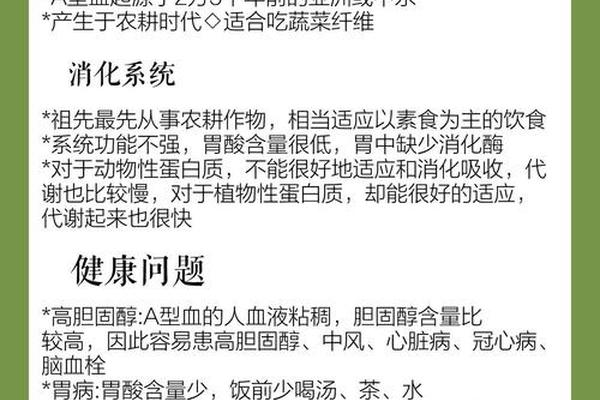

1927年日本学者古川竹二提出的血型性格学说,将A型血人群定义为"内向保守、追求完美"的典型。这套理论在二战后的日本掀起全民热潮,铃木芳正通过编制包含社交性、神经质等维度的心理量表,将荣格心理学与血型特质相结合,使得该学说获得表面上的科学化包装。耐人寻味的是,当这套理论在20世纪末传入中国时,华南师范大学赵丽晓团队发现,中国A型血群体在领导力维度呈现显著相关性,这与日本原版理论中"缺乏果断性"的论断形成鲜明对比。

血型性格说的现代化演变中,大村政男1992年的研究具有转折意义。他通过追踪调查发现古川学说的实际预测准确率仅为30%-50%,远低于其宣称的80%。这种理论与现实的落差,在谷爱凌身上呈现出复杂的镜像——她既具有A型血理论描述的严谨自律,又展现出该理论未曾涵盖的冒险精神与应变能力。东京女子大学安藤清教授指出,血型标签本质上是将多维性格压缩为单向度符号的社会认知偏差。

生理特质与行为表征

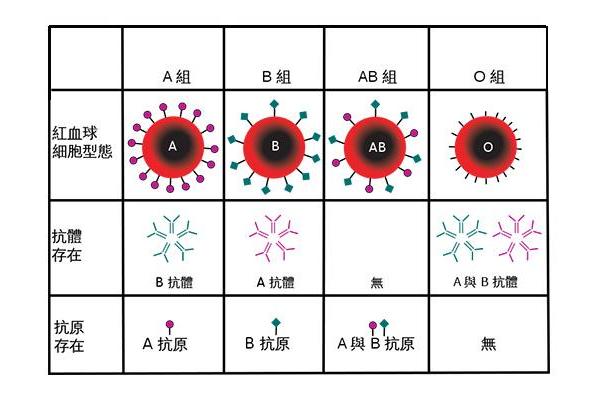

从运动生理学视角观察,A型血人群的红细胞表面抗原结构可能影响肾上腺素代谢效率。加拿大血液学家克莉丝汀·次瑟第-加斯德维奇的研究显示,A型血者面对压力时皮质醇水平波动更为平缓。这或许可以解释谷爱凌在冬奥会决胜局展现出的惊人心理稳定性:当第二跳出现失误时,她通过调整呼吸节奏迅速恢复竞技状态,这种自我调控能力与A型血的生理特征存在潜在关联。

但行为模式的复杂性远非单一理论可以概括。古川学说强调A型血者"羞耻意识强烈、兴趣不易持久",而谷爱凌同时攻读斯坦福大学量子物理与时尚设计双学位,在纪录片中更自述"享受不断突破认知边界的过程"。这种矛盾性印证了渡边芳之的交互作用理论:基因特质需在特定环境中才能激活表达。正如她在自由式滑雪与模特事业间构建的平衡,展现出血统遗传与后天培养的动态交织。

科学争议与社会镜像

针对血型性格说的科学性,隆德大学2012年的基因组研究提供了新证据。科学家发现ABO基因座与5-羟色胺转运体基因存在连锁不平衡现象,这意味着血型可能间接影响情绪调节机制。但绳田健悟团队对日美万人样本的统计分析表明,这种关联性在统计学上并不显著。谷爱凌案例的特殊性在于,她的成就集合了A型血理论中的积极要素(毅力、责任感)与理论盲区(创造力和跨界能力),形成对传统学说的挑战与补充。

在社会认知层面,血型标签正在演变为新型身份符号。日本企业曾盛行"血型招聘",而中国社交媒体中A型血生存指南话题阅读量突破2亿次。这种现象背后隐藏着认知简化的风险:当公众将谷爱凌的成功简单归因于血型优势时,实质上消解了家庭教育、训练体系、经济基础等结构性要素。京都大学文化人类学教授三浦雅士警告,这种"基因决定论"思维可能加剧社会分层与机会不平等。

理论重构与未来方向

在反思血型性格说的局限时,应当建立多维分析框架。陈祉妍教授提出"基因-环境-行为"三元模型,强调表观遗传学在性格塑造中的调节作用。对于谷爱凌这类特殊样本,可引入神经影像技术,观察A型血者在执行复杂动作时前额叶皮层与边缘系统的激活模式,探究生理基础与技能习得的交互机制。

跨文化比较研究同样具有学术价值。比较日本、中国、欧美A型血群体的成就分布特征,能够揭示社会环境对基因表达的形塑作用。例如日本A型血人口占比40%,却在科技创新领域表现突出;而中国南方A型血占比28%,却孕育出独特的商业文明。这种地域差异提示我们,血型性格理论需要放置在具体的历史文化语境中审视。

当我们凝视谷爱凌在雪道上划出的完美弧线时,既看到A型血理论中"追求卓越"的精神投射,也目睹这套百年学说在解释复杂人性时的力不从心。未来研究应突破静态的血型分类框架,转向动态的基因-环境交互分析,同时警惕将个体成就简化为生物决定论的认知陷阱。毕竟,真正的卓越从来不是染色体图谱的简单复写,而是遗传禀赋、社会支持与个人意志共同谱写的生命交响。在探索血型奥秘的道路上,科学家需要保持对未知的敬畏,而公众则应学会在基因密码与社会现实之间保持理性的张力。