在人类复杂的血型系统中,Rh阴性血因其稀有性被称为“熊猫血”,而Rh阴性A型血则是这一特殊血型在ABO系统中的分支。根据Rh血型分类标准,当红细胞表面缺乏D抗原时,个体被判定为Rh阴性(Rh-);若同时属于ABO系统中的A型,则称为Rh阴性A型血。在中国汉族人群中,Rh阴性血型的比例仅为0.3%-0.5%,而Rh阴性A型血因需同时满足两种血型系统的条件,其概率更低,属于“熊猫血”中的罕见类型。

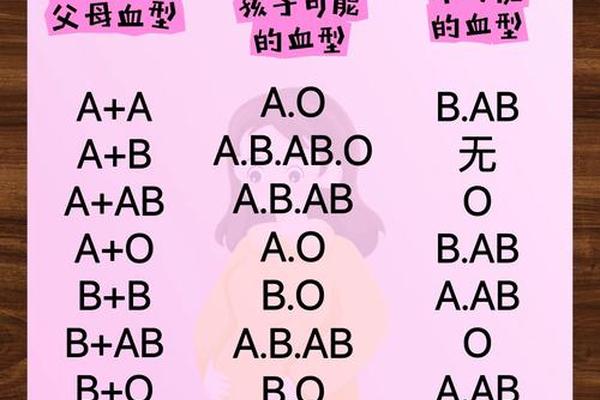

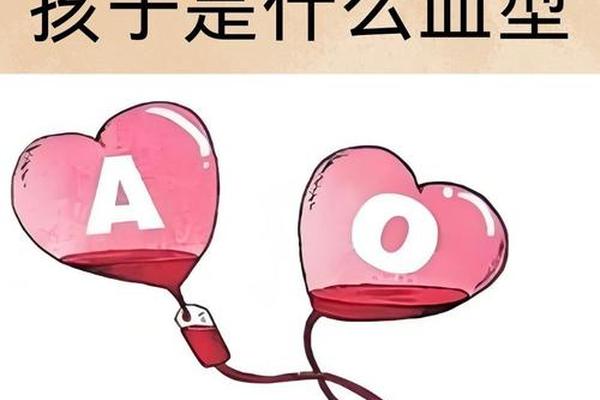

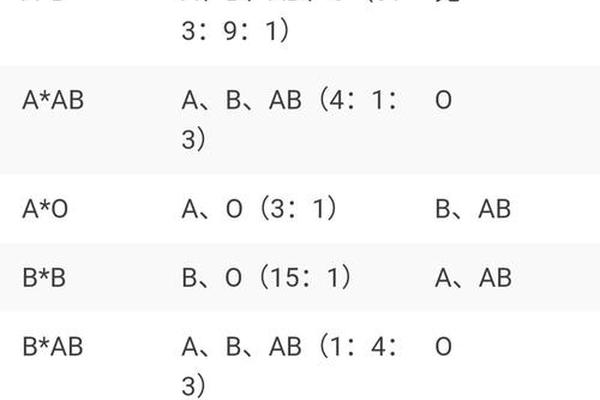

Rh阴性A型血的遗传机制与基因的隐性表达相关。Rh血型由位于1号染色体上的RHD和RHCE基因共同决定,其中RHD基因的缺失或突变导致D抗原无法合成,从而形成Rh阴性表型。ABO血型则受9号染色体上的基因控制,A型血的抗原由显性等位基因决定。Rh阴性A型血的个体需同时携带Rh阴性基因和A型血基因,其遗传概率受父母双方血型组合的复杂影响。例如,若父母中一方为Rh阴性A型血,另一方为Rh阳性O型血,子代可能出现Rh阴性A型或Rh阳性O型的组合,但概率极低。

二、临床医学中的挑战与应对

Rh阴性A型血在临床输血和妊娠管理中面临显著挑战。输血安全是核心问题。由于Rh阴性者体内天然缺乏抗D抗体,首次输注Rh阳性血时可能不会引发溶血反应,但会刺激免疫系统产生抗D抗体,导致后续输血或妊娠时发生严重并发症。例如,一项研究显示,约50%的Rh阴性受血者在首次输入Rh阳性血后会产生抗体,这可能危及生命。

对于女性而言,Rh阴性A型血的妊娠风险更为突出。若胎儿遗传父亲的Rh阳性基因,母体可能因胎儿的红细胞进入血液循环而产生抗D抗体。首次妊娠时,抗体对胎儿的影响较小,但再次妊娠时,抗体会通过胎盘攻击胎儿红细胞,引发新生儿溶血病,甚至导致死胎。医学界建议Rh阴性孕妇在妊娠28周和分娩后72小时内注射抗D免疫球蛋白,以中和胎儿红细胞抗原,降低免疫反应风险。

三、社会支持与保障体系

Rh阴性A型血的稀有性对医疗资源供给提出了特殊要求。中国自2000年起逐步建立稀有血型库,通过冷冻保存技术将Rh阴性红细胞储存长达10年。例如,上海市血液中心通过“冰冻红细胞”技术,解决了Rh阴性血长期保存的难题。由于血型匹配率低(如AB型Rh阴性血匹配率不足万分之三),紧急情况下仍需依赖志愿者捐献。

民间互助组织在保障血源中发挥了关键作用。例如,江苏省的“稀有血型爱心俱乐部”曾在2007年成功挽救一名产后大出血的Rh阴性产妇;天津、北京等地设立专项献血点,并通过志愿者联盟实现快速动员。这些实践表明,构建“主导+民间互助”的双轨制保障体系,是缓解Rh阴性A型血供需矛盾的有效途径。

四、科学研究与未来方向

近年来,针对Rh阴性血型的研究取得突破性进展。2020年,浙江大学团队开发了“通用熊猫血”人工构建技术,通过细胞膜锚定分子在红细胞表面形成三维凝胶网络,屏蔽D抗原表达,从而实现Rh阴性血的“通用化”。这一技术若实现临床应用,将彻底改写Rh阴性血依赖同型输注的传统模式。

未来研究需关注两个方向:一是完善基因编辑技术,例如通过CRISPR-Cas9修复RHD基因缺陷,实现个体化治疗;二是优化血型筛查体系。目前,约30%的Rh阴性血型者因未参与献血或检测遗漏而未被识别,推广全民血型普查和基因检测可提升血型库的覆盖率和准确性。

Rh阴性A型血作为“熊猫血”的亚型,其稀有性既带来医学挑战,也推动着血型科学与社会协作的进步。从个体角度看,Rh阴性A型血者需加强健康管理意识,定期参与献血并留存医疗记录;从社会层面看,需进一步完善稀有血型库、强化技术研发、普及公众教育。只有通过多方协同,才能为这一特殊群体构筑坚实的生命保障网络,让“熊猫血”不再成为生存的桎梏,而是人类共同守护的宝贵资源。