在人类复杂的血型系统中,Rh阴性血型因其稀有性被称为“熊猫血”,而A型Rh阴性血作为其中的细分类型,更成为医学领域关注的特殊存在。这种血型不仅承载着遗传学的奥秘,更在临床输血、母婴健康等领域引发诸多现实挑战。据中国最新血型分布研究显示,汉族人群中Rh阴性血型比例仅为0.3%-0.4%,其中A型Rh阴性占比约0.102%,这意味着每万名汉族人中仅有1人携带该血型。这种双重稀有性使得A型Rh阴性血成为连接生命科学与社会医疗体系的重要纽带。

Rh血型系统的基本概念

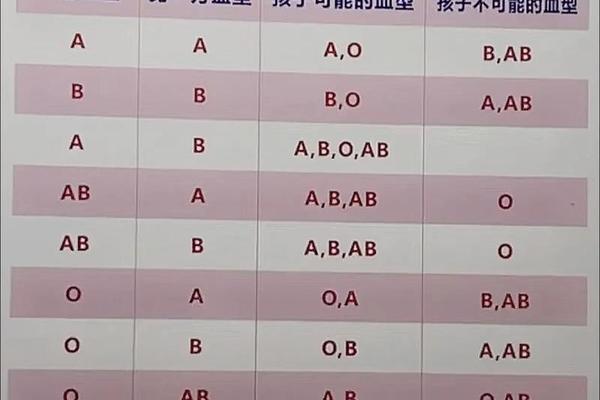

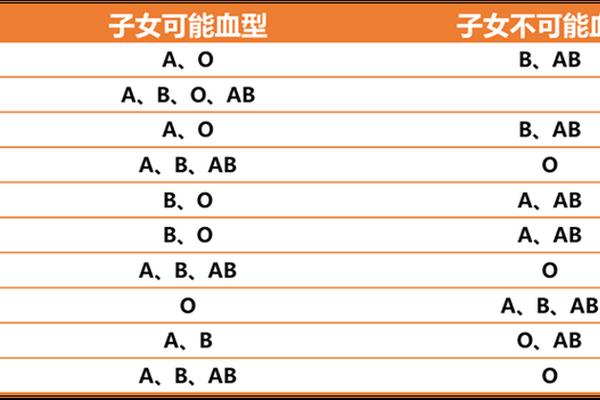

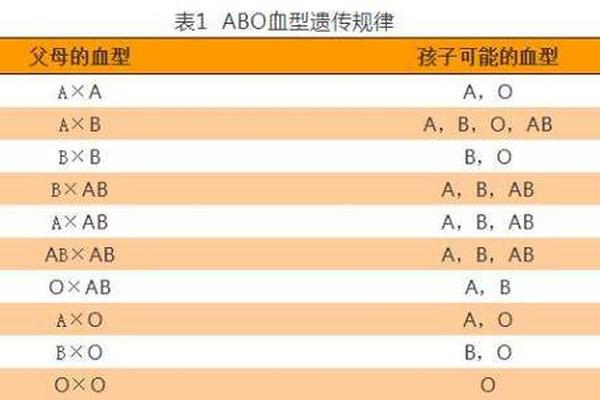

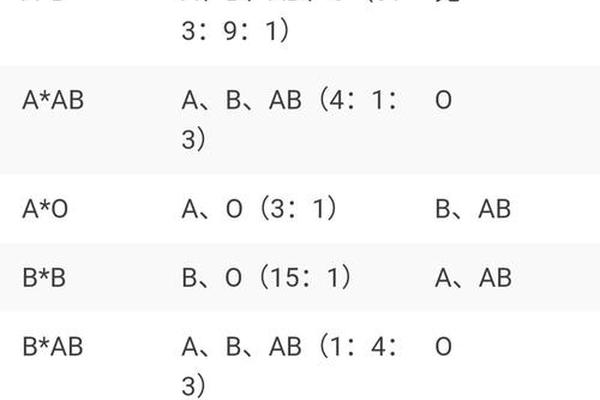

Rh血型系统是人类继ABO系统后发现的最重要的血型分类体系,其命名源自恒河猴(Rhesus Macacus)的实验发现。1940年,兰德施泰纳团队在动物实验中首次观察到红细胞表面的D抗原,由此建立了Rh血型的基本框架。该系统以D抗原存在与否划分阴阳性:携带D抗原为Rh阳性,缺失则为Rh阴性。这种划分方式看似简单,实则蕴含着复杂的遗传机制——Rh阳性由显性基因控制,而阴性表型需父母双方均传递隐性基因。

与ABO血型的广泛认知不同,Rh血型系统的特殊性在于其抗原结构的复杂性。除关键D抗原外,Rh系统还包含C、c、E、e等54种已知抗原,构成临床输血前必须检测的核心指标。正是这种多维度的抗原组合,使得Rh血型匹配成为避免溶血反应的关键。值得注意的是,Rh阴性个体在首次接触Rh阳性血液时虽不会立即产生排斥反应,但会触发免疫记忆,导致后续输血或妊娠时发生致命性溶血。

A型Rh阴性血的分布与统计

从全球视野观察,A型Rh阴性血的分布呈现显著的地域差异。欧美白种人群中Rh阴性比例高达15%,其中A型约占25%,形成相对稳定的血源储备。但在亚洲尤其是中国,这种血型堪称“双重稀有”——既受ABO系统中A型占比约27%的限制,又叠加Rh阴性0.3%的低概率,最终形成万分之一的罕见比例。最新发布的《中国人Rh阴性血型分布地图》揭示,新疆地区因多民族混居,A型Rh阴性比例达0.99%,显著高于全国平均水平。

这种分布差异与遗传进化密切相关。研究表明,苗族等少数民族因长期封闭的婚姻圈,Rh阴性基因得以高频保留,其A型Rh阴性比例达4.3%,是汉族的42倍。而现代人口流动正悄然改变这种格局:城市中的“熊猫血”互助组织数据显示,混血家庭后代出现Rh阴性的概率比纯血统家庭高出3倍。这种动态变化对血库管理提出了新挑战,要求建立更精准的血型数据库。

临床意义与输血挑战

在急诊救治中,A型Rh阴性血常面临“血荒”困境。常规输血要求ABO和Rh双系统完全匹配,但血站数据显示,我国A型Rh阴性血液库存满足率不足30%。为此,《临床输血技术规范》创设了“配合型输血”应急机制:当患者体内未产生抗D抗体时,可暂时输注Rh阳性血液挽救生命,此举虽可能引发后续免疫反应,但在紧急情况下实现了风险与收益的平衡。

孕产保健领域,A型Rh阴性女性面临特殊风险。首胎Rh阳性胎儿可能导致母体致敏,二胎流产率达70%。北京妇产医院2024年统计显示,成功分娩的A型Rh阴性孕妇中,92%通过产前血浆置换清除抗体,但治疗费用高达12万元。这凸显了建立孕产妇血型档案的重要性,某些省份已将此纳入免费孕检项目,使新生儿溶血病发生率下降56%。

社会认知与互助机制

公众对A型Rh阴性血的认知存在显著误区。调查显示,68%的受访者误认为“熊猫血”患者必须终身输注同型血,实际上经专业评估后,Rh阳性血液在特定条件下可作为过渡选择。这种认知偏差导致部分患者拒绝必要治疗,某省2023年就有3起因此引发的医疗纠纷。为此,卫健委启动了“稀有血型科普行动”,通过新媒体平台使相关知识覆盖率提升至83%。

在互助网络建设方面,中国稀有血型联盟已发展出独特的三级响应体系:紧急情况优先调用冷冻库保存的“应急血袋”,常态需求通过志愿者实时配对,远期保障依赖定向招募的固定献血者。深圳建立的“Rh阴性血型区块链平台”,实现了全国34个城市库存的实时可视化,使血液调配效率提升40%。这些创新机制正在重塑稀有血型救助体系。

站在生命科学与公共卫生的交叉点,A型Rh阴性血既是遗传多样性的见证,也是医疗资源分配的试金石。当前研究证实,该血型的稀缺性源于多重遗传屏障,但基因编辑技术的发展为人工诱导H抗原表达带来新可能。未来研究可聚焦于:建立区域性冷冻血细胞库解决供应短缺;开发D抗原遮蔽技术拓展输血来源;利用基因检测实现孕前风险预警。正如杨江存教授团队指出的:“对稀有血型的深入研究,不仅关乎个体生存权益,更是解码人类进化密码的重要路径。”这提醒我们,在追求技术进步的更需要构建全社会协同的血液安全保障网络。